Alice au Pays des Merveilles : voyage littéraire dans l'absurde victorien

📖 EPUB Alice au Pays des Merveilles

📖 PDF Alice au Pays des Merveilles

Autres livres diponibles sur le site ebooksgratuits.com

Curieux, curieux et encore plus curieux ! Voilà ce que l’on ressent en tournant les pages de cette œuvre qui défie les lois de la logique et de la raison. Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll n’est pas qu’un simple conte pour enfants, mais une véritable odyssée à travers les méandres de l’absurde et du non-sens, un voyage initiatique qui continue de fasciner lecteurs et critiques plus de 150 ans après sa publication.

Publié en 1865 sous le pseudonyme de Lewis Carroll (de son vrai nom Charles Lutwidge Dodgson), ce récit emblématique de la littérature victorienne a transcendé les époques pour s’imposer comme une référence incontournable de la littérature fantastique. Mais que se cache-t-il vraiment derrière cette façade de folie organisée et de personnages excentriques ?

Genèse d’une merveille littéraire

L’histoire d’Alice au Pays des Merveilles commence lors d’une promenade en barque sur la Tamise le 4 juillet 1862. Ce jour-là, le révérend Charles Dodgson raconte une histoire improvisée à Alice Liddell et ses sœurs pour les divertir. La petite Alice, alors âgée de dix ans, est tellement charmée par ce récit qu’elle supplie Dodgson de le mettre par écrit. Ce qui n’était qu’un divertissement devient alors le manuscrit intitulé Les Aventures d’Alice sous terre, qui sera ensuite développé et publié sous le titre que nous connaissons aujourd’hui.

Cette genèse particulière explique en partie la structure épisodique du récit et son rythme saccadé, comme si l’histoire avait été imaginée au fil de l’eau, sans plan préétabli. Carroll transforme ce qui aurait pu n’être qu’un simple conte oral en une œuvre littéraire sophistiquée, parsemée de références culturelles, de jeux de mots et de satires sociales.

Un voyage au cœur de l’absurde

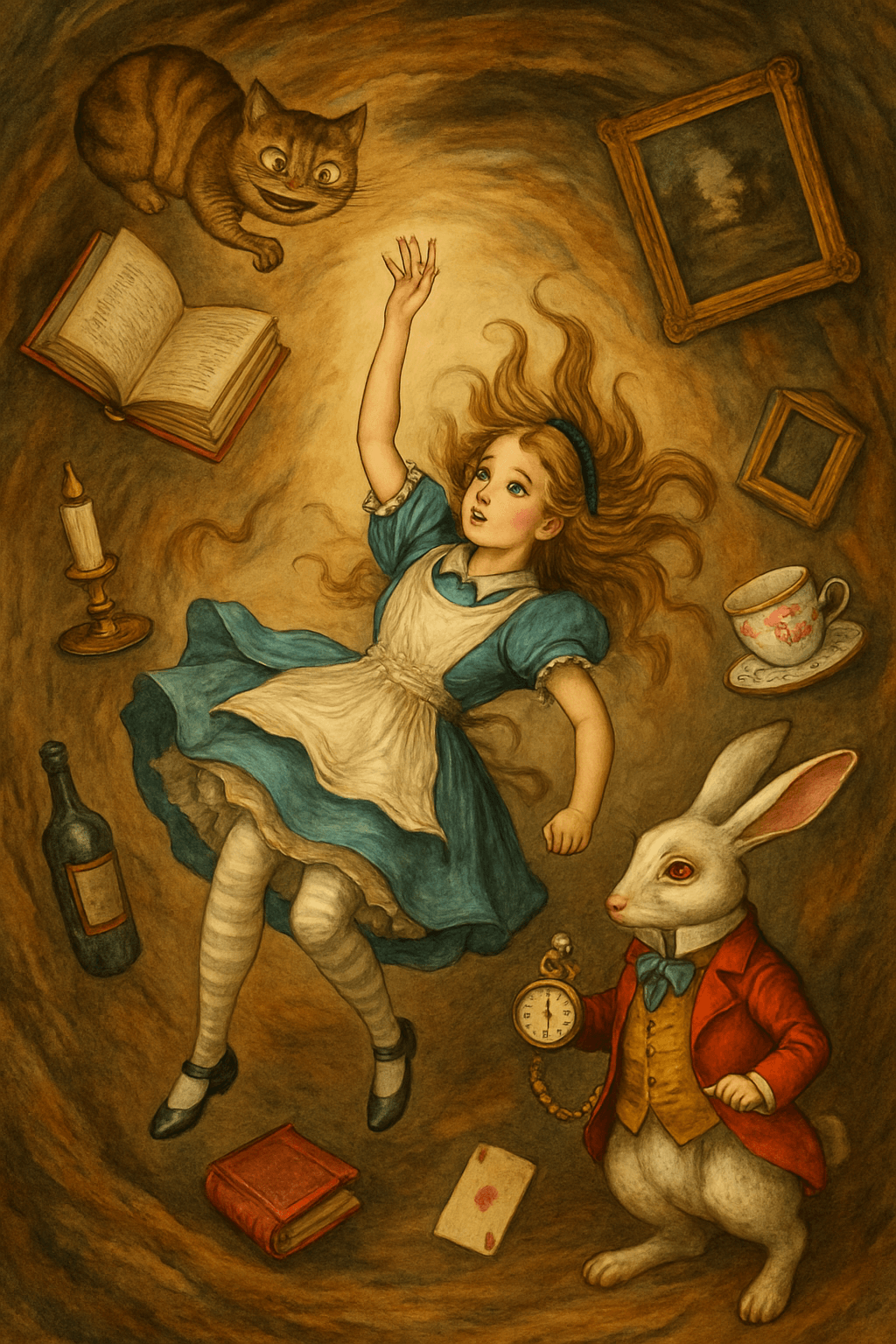

L’intrigue d’Alice au Pays des Merveilles est à la fois simple et vertigineusement complexe. Une jeune fille nommée Alice, s’ennuyant près d’une rivière, aperçoit un lapin blanc vêtu d’un gilet et portant une montre à gousset. Intriguée, elle le suit et tombe dans son terrier, amorçant ainsi une descente littérale et métaphorique dans un monde souterrain où rien n’est ce qu’il paraît être.

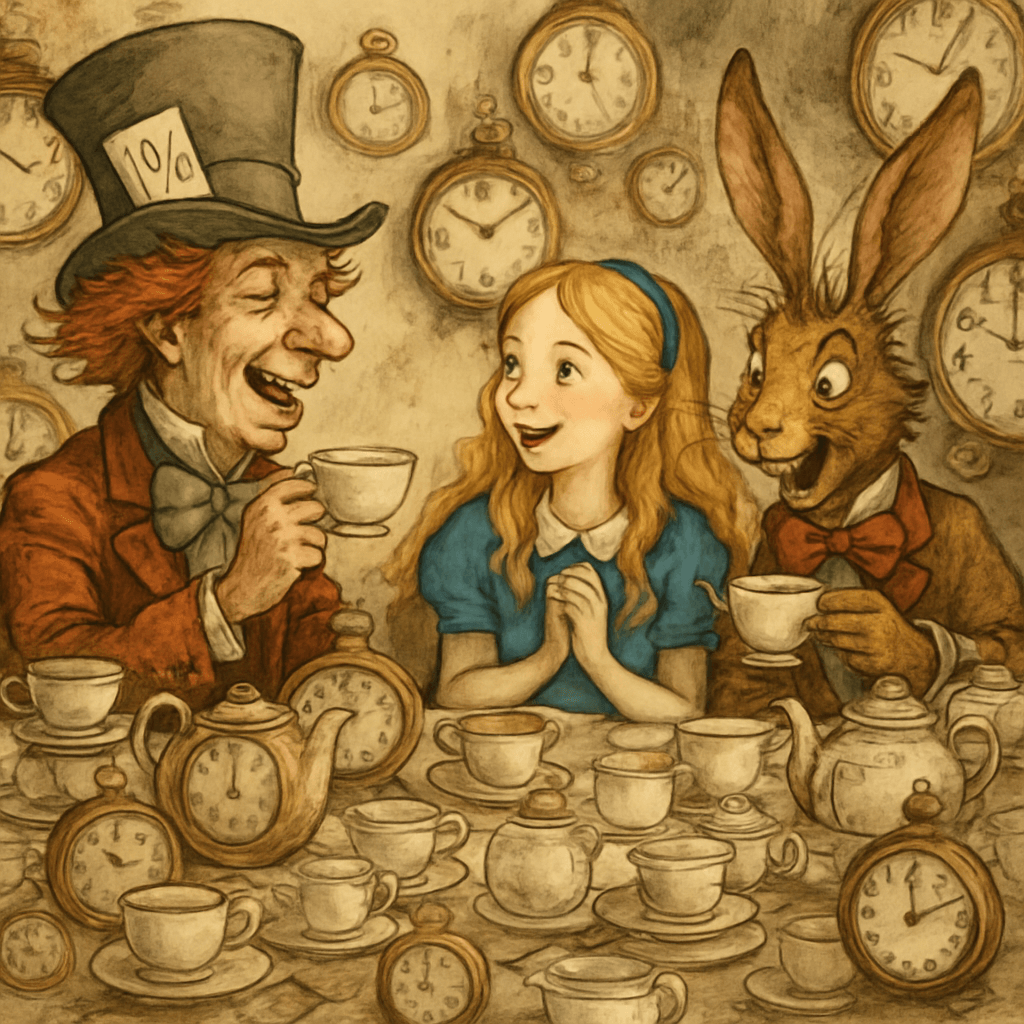

Ce qui suit est une succession de rencontres avec des créatures plus excentriques les unes que les autres : un Chapelier Fou et son thé perpétuel, une Chenille philosophe fumant un narguilé, un Chat du Cheshire dont le sourire persiste après sa disparition, une Reine de Cœur tyrannique dont la solution à tout problème est de couper des têtes. Chaque épisode semble indépendant, relié aux autres par le seul fil d’Ariane qu’est Alice elle-même, perdue dans ce labyrinthe de non-sens.

La structure narrative défie les conventions du récit victorien. Là où ses contemporains privilégiaient des histoires linéaires à visée morale, Carroll propose un récit fragmenté, sans véritable arc narratif, où les événements s’enchaînent selon une logique onirique plutôt que causale. Cette approche révolutionnaire préfigure certains aspects de la littérature moderniste qui émergera plusieurs décennies plus tard.

Un miroir déformant de l’ère victorienne

Sous ses apparences de conte fantaisiste, Alice au Pays des Merveilles est aussi une satire acérée de la société victorienne et de ses conventions rigides. Carroll, mathématicien de formation, s’amuse à déconstruire les certitudes de son époque à travers des dialogues absurdes qui remettent en question la logique même du langage.

La scène du procès du Valet de Cœur, par exemple, parodie le système judiciaire britannique et son formalisme excessif. La Reine de Cœur, avec son célèbre “Qu’on lui coupe la tête !”, incarne l’arbitraire du pouvoir absolu. Le thé perpétuel du Chapelier Fou peut être interprété comme une critique des rituels sociaux vidés de leur sens.

Plus subtilement encore, Carroll joue constamment avec les règles de bienséance et d’étiquette si chères à l’époque victorienne. Alice, éduquée selon ces principes, tente désespérément de les appliquer dans un monde où ils n’ont plus cours, créant ainsi un décalage comique mais aussi profondément déstabilisant. Ses tentatives répétées de se comporter en “petite fille modèle” se heurtent systématiquement à l’absurdité du Pays des Merveilles.

Une exploration de l’identité en mutation

Au-delà de sa dimension satirique, Alice au Pays des Merveilles est aussi une profonde méditation sur l’identité et ses transformations. Dès le début de l’aventure, Alice subit des métamorphoses physiques, grandissant ou rapetissant au gré de ce qu’elle mange ou boit. Ces changements corporels, particulièrement troublants pour une enfant de l’époque victorienne où la maîtrise de soi était valorisée, symbolisent les bouleversements de l’adolescence.

“Qui suis-je ?” se demande Alice à plusieurs reprises. Cette question existentielle traverse l’œuvre comme un leitmotiv. L’héroïne, confrontée à un monde où les repères habituels sont abolis, doit constamment se redéfinir. Sa récitation de poèmes appris par cœur, qui se transforment involontairement dans sa bouche, illustre cette perte des certitudes identitaires.

Carroll capture avec une acuité remarquable cette période charnière entre l’enfance et l’âge adulte, où les règles du monde semblent soudain arbitraires et où l’on doit naviguer entre différentes versions de soi-même. C’est peut-être cette dimension universelle qui explique la résonance continue de l’œuvre auprès des lecteurs de tous âges.

Une révolution linguistique et logique

La contribution la plus durable de Carroll à la littérature réside peut-être dans son approche révolutionnaire du langage. Mathématicien et logicien, il s’amuse à tordre les règles de la grammaire et de la sémantique, créant des jeux de mots, des calembours et des paradoxes qui défient l’entendement.

Le poème “Jabberwocky”, qui apparaîtra dans la suite De l’autre côté du miroir, mais dont l’esprit imprègne déjà Alice au Pays des Merveilles, illustre parfaitement cette inventivité linguistique. Carroll y crée des néologismes qui, bien qu’incompréhensibles au premier abord, évoquent des sensations et des images précises grâce à leur sonorité et leur construction.

Les dialogues entre Alice et les habitants du Pays des Merveilles sont des chefs-d’œuvre de malentendu calculé. Quand Alice déclare qu’elle “ne peut pas croire des choses impossibles”, la Reine Blanche lui répond qu’elle manque simplement d’entraînement. Ce type d’échange, où chaque interlocuteur suit sa propre logique, crée un effet comique mais soulève aussi des questions profondes sur la nature arbitraire du langage et des conventions sociales.

L’héritage d’un chef-d’œuvre polymorphe

L’influence d’Alice au Pays des Merveilles sur la culture occidentale est immense et multiforme. Sur le plan littéraire, l’œuvre a ouvert la voie à une tradition de fantaisie non didactique dans la littérature pour enfants. Des auteurs comme Roald Dahl ou Norton Juster sont redevables à Carroll pour avoir démontré qu’on pouvait s’adresser aux enfants sans condescendance ni moralisme explicite.

Plus largement, Alice a influencé des mouvements artistiques aussi divers que le surréalisme, avec son goût pour l’incongruité et les associations libres, ou la contre-culture des années 1960, qui y a vu une célébration de l’irrationnel et une remise en question de l’autorité. L’œuvre a été adaptée d’innombrables fois au cinéma, au théâtre, en bande dessinée et même en jeux vidéo, chaque époque y trouvant un écho à ses préoccupations.

Sur le plan philosophique, les paradoxes et les jeux logiques de Carroll ont inspiré des penseurs comme Ludwig Wittgenstein dans ses réflexions sur le langage, ou Gilles Deleuze qui a consacré un essai entier (Logique du sens) aux paradoxes d’Alice.

Un chef-d’œuvre à multiples niveaux de lecture

La magie d’Alice au Pays des Merveilles réside dans sa capacité à fonctionner simultanément à plusieurs niveaux. Pour les enfants, c’est une aventure fantastique peuplée de créatures étranges et de situations cocasses. Pour les adultes, c’est une œuvre d’une richesse intellectuelle vertigineuse, qui interroge les fondements mêmes de notre rapport au langage, à la logique et aux conventions sociales.

Cette polysémie explique sans doute la pérennité de l’œuvre. Chaque génération y trouve matière à réflexion et à émerveillement. Les illustrations originales de John Tenniel, indissociables du texte dans l’imaginaire collectif, ont également contribué à fixer une iconographie devenue universelle : Alice en robe bleue avec son tablier blanc, le Chapelier aux grands yeux écarquillés, le sourire flottant du Chat du Cheshire.

Conclusion : Au-delà du miroir

Alice au Pays des Merveilles n’a rien perdu de sa fraîcheur ni de sa pertinence. Dans un monde où les certitudes s’effritent et où la “post-vérité” brouille les repères, les aventures d’Alice résonnent avec une acuité particulière. L’œuvre nous rappelle que la réalité est souvent plus étrange que la fiction et que les conventions qui régissent nos vies sont plus arbitraires qu’elles ne paraissent.

Ce qui fascine encore aujourd’hui, c’est la capacité de Carroll à créer un univers cohérent dans son incohérence même, un monde qui fonctionne selon ses propres règles tout en remettant constamment ces règles en question. Alice au Pays des Merveilles nous invite à conserver notre capacité d’émerveillement face à l’absurde et à l’inattendu, à rester curieux face à l’inexplicable.

Comme Alice qui grandit et rapetisse tout au long de son aventure, nous sommes invités à adopter différentes perspectives, à remettre en question nos certitudes et à accepter que le monde puisse être “de plus en plus curieux” sans pour autant perdre sa magie. C’est peut-être là la leçon la plus précieuse que nous offre ce chef-d’œuvre intemporel : embrasser l’étrangeté du monde plutôt que de chercher à tout prix à la rationaliser.