Annihilation de Jeff VanderMeer : Une exploration de la frontière entre humanité et altérité

Dans le paysage de la littérature d’étrange contemporaine, certaines œuvres parviennent à créer un sentiment d’inquiétante étrangeté si puissant qu’elles restent gravées dans l’esprit bien après leur lecture. Annihilation de Jeff VanderMeer, premier volet de la trilogie du Southern Reach publié en 2014, appartient sans conteste à cette catégorie. Ce roman nous plonge dans la Zone X, un territoire côtier mystérieusement coupé du monde et régi par des lois biologiques et physiques aberrantes.

Une expédition vers l’inconnaissable

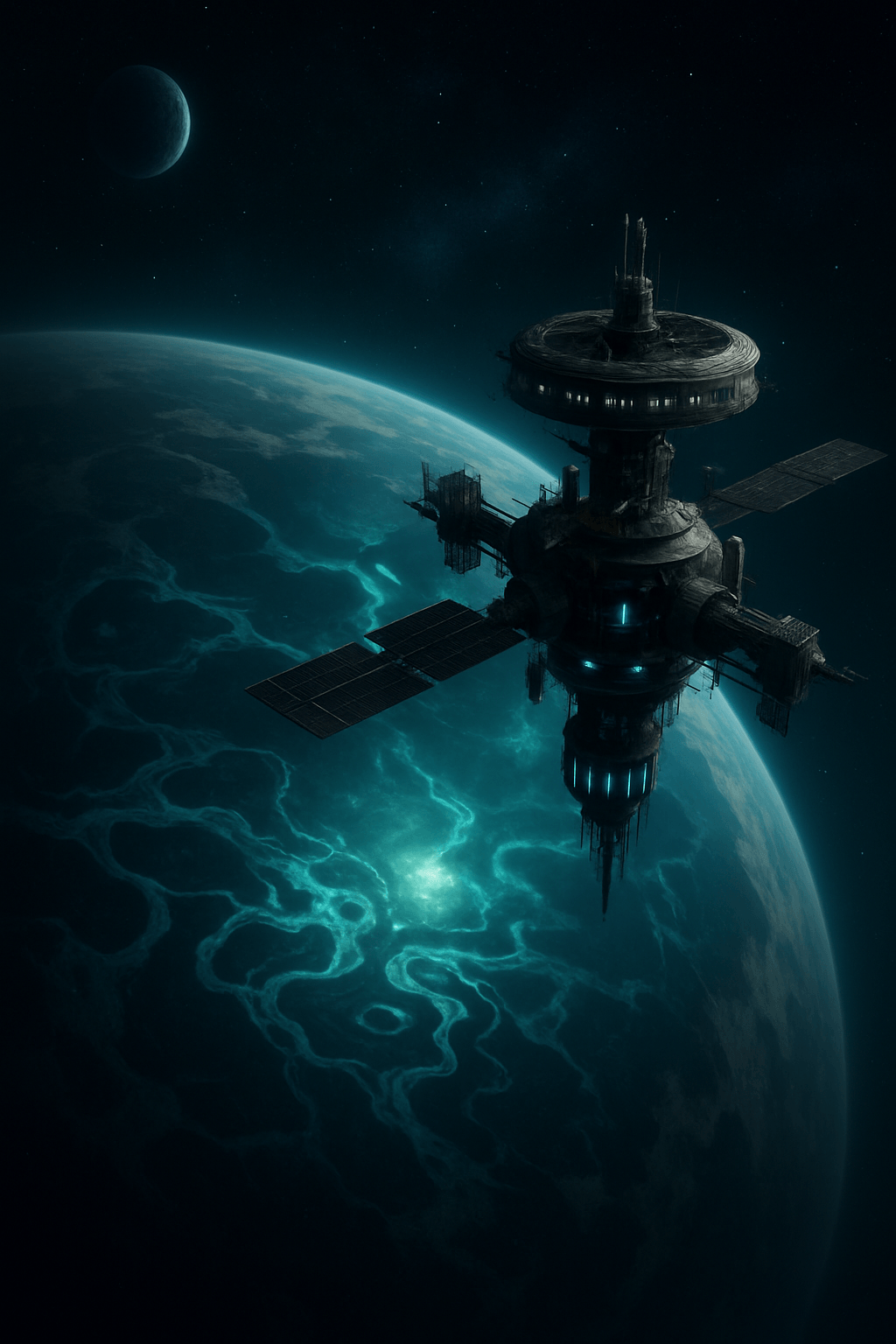

L’intrigue d’Annihilation suit une douzième expédition composée de quatre femmes scientifiques, désignées uniquement par leur fonction : la biologiste (narratrice), la psychologue (cheffe d’expédition), l’anthropologue et l’arpenteure. Ces spécialistes sont envoyées par une organisation gouvernementale appelée le Southern Reach pour explorer et comprendre la Zone X, un territoire côtier mystérieusement transformé par un événement inexpliqué.

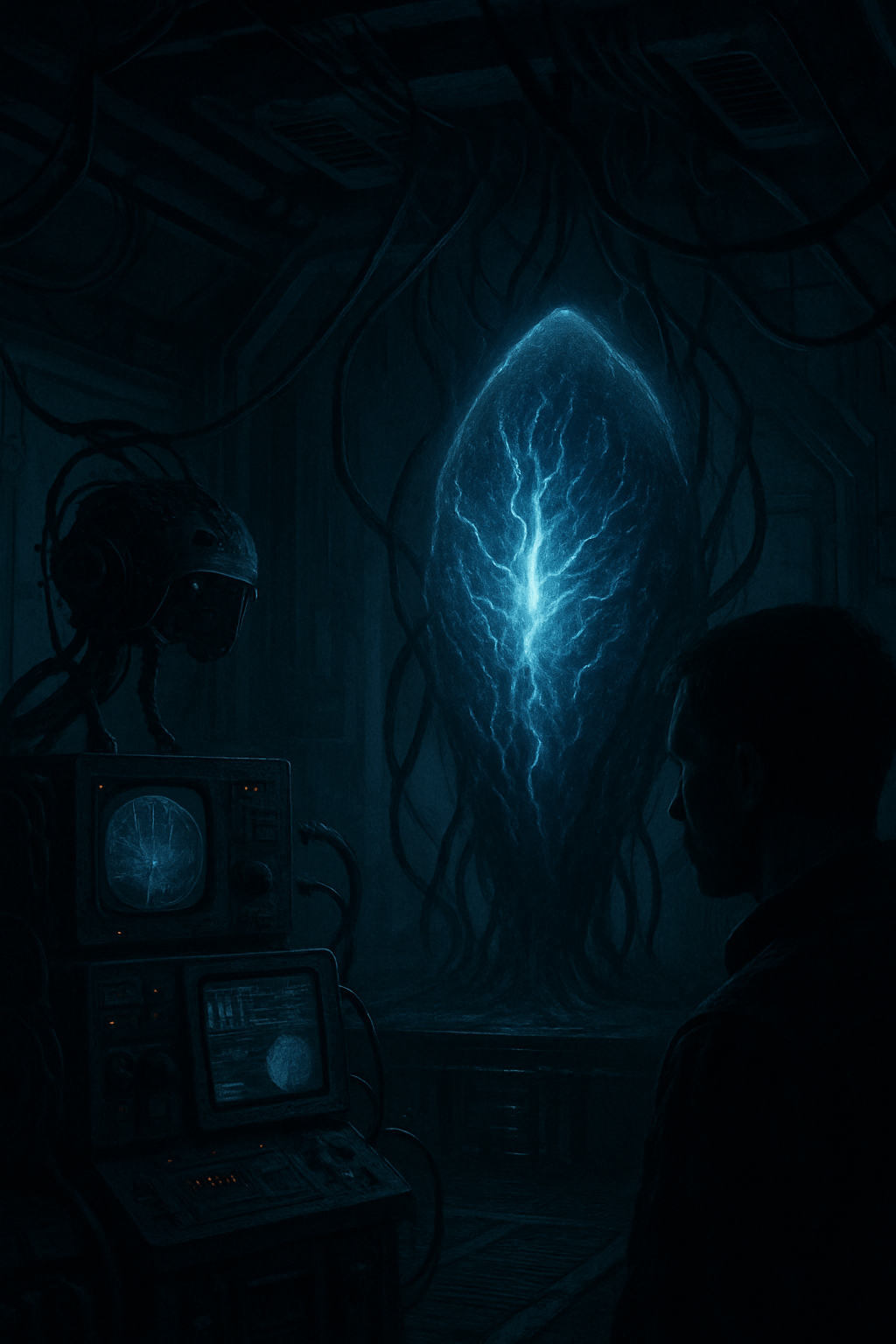

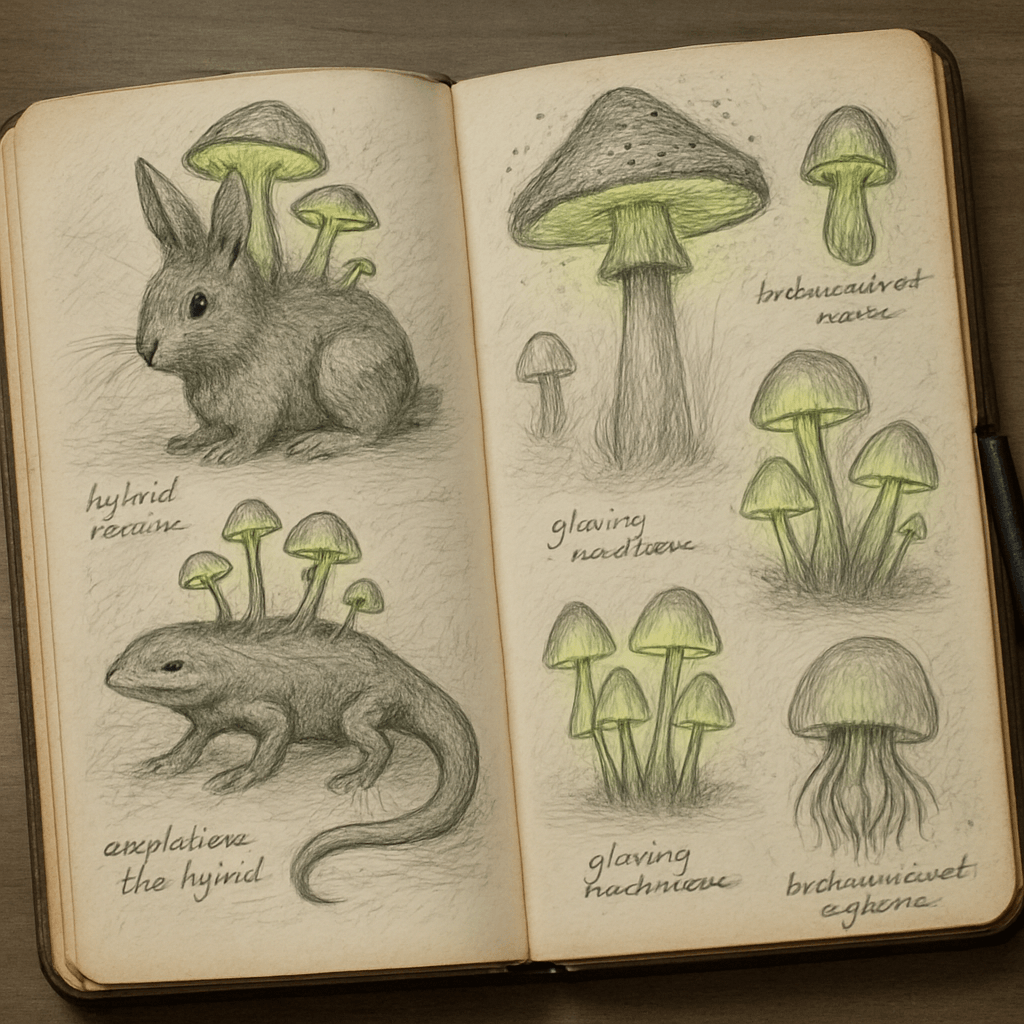

Dès leur arrivée, l’expédition découvre une tour biologique (que la biologiste persiste à appeler “tunnel”) s’enfonçant dans le sol, où des inscriptions vivantes faites d’organismes fongiques tapissent les murs. Ces inscriptions, à la fois texte et organisme vivant, deviennent une obsession pour la biologiste, d’autant plus qu’elle inhale accidentellement des spores émanant de ces étranges mots. Cette contamination lui confère une résistance aux suggestions hypnotiques de la psychologue, mais déclenche également une transformation progressive de son corps et de son esprit.

Au fil de l’exploration, l’expédition se désintègre. L’anthropologue est tuée par une créature dans le marais, l’arpenteure disparaît, et la psychologue, dont les manipulations sont découvertes par la biologiste, finit par mourir également. Seule, la biologiste poursuit sa descente dans la tour/tunnel, confrontée au “fabricant de mots” - l’entité créant les inscriptions vivantes - et à sa propre transformation.

Une narration déstabilisante au service de l’étrange

VanderMeer construit son récit avec une maîtrise remarquable de l’ambiguïté narrative. La biologiste, narratrice à la première personne, est explicitement peu fiable : elle admet ses omissions, ses distorsions mémorielles et sa perception altérée par la contamination. Cette technique narrative crée un effet de déréalisation qui fait écho à l’expérience même des personnages dans la Zone X.

Le style de VanderMeer, clinique et précis quand il s’agit de décrire la flore et la faune, devient poétique et évocateur face à l’inexplicable. Cette dualité stylistique reflète parfaitement la tension entre la démarche scientifique des protagonistes et l’incompréhensible altérité de la Zone X. L’auteur parvient ainsi à créer une prose hypnotique qui enveloppe le lecteur dans un brouillard cognitif similaire à celui vécu par les personnages.

La structure temporelle du récit, avec ses allers-retours entre le présent de l’expédition et les souvenirs de la biologiste concernant son mari (membre d’une expédition précédente), renforce cette impression de désorientation tout en tissant progressivement les fils narratifs qui donnent sens à sa quête personnelle.

La Zone X : un territoire de transformation radicale

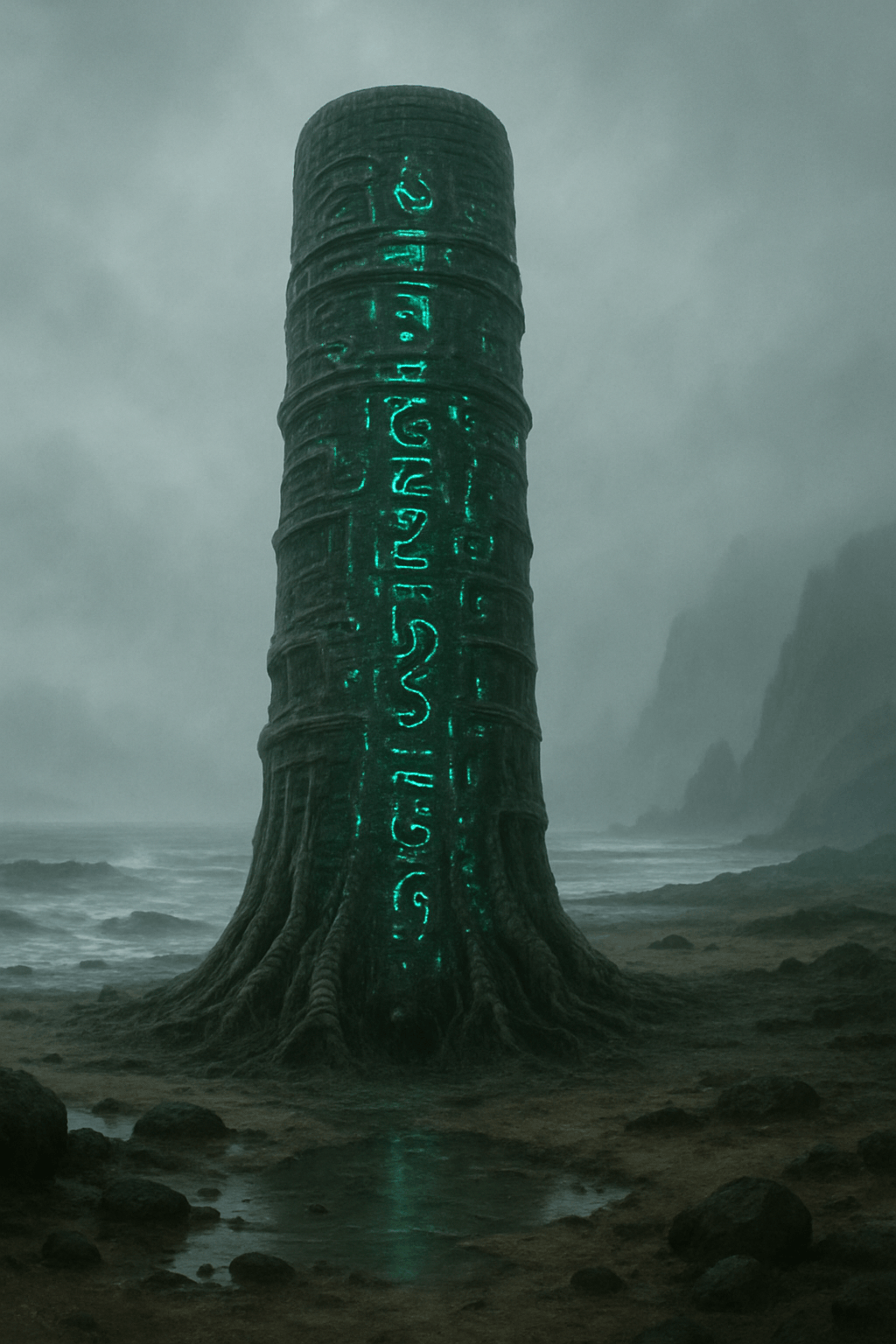

La Zone X représente bien plus qu’un simple cadre narratif - elle est un personnage à part entière, peut-être même le protagoniste véritable du roman. Cet environnement défie toute compréhension humaine en brouillant les frontières entre les règnes (animal, végétal, fongique), entre le vivant et l’inerte, entre le conscient et l’inconscient.

VanderMeer excelle dans sa description d’un écosystème où la contamination et la transformation sont les principes fondamentaux. La Zone X n’est pas simplement hostile ou dangereuse - elle est fondamentalement autre, opérant selon une logique qui échappe aux catégories humaines. Elle ne cherche pas à détruire l’humain, mais à l’intégrer dans son processus de perpétuelle métamorphose.

Cette représentation de la nature comme force de transformation radicale s’inscrit dans une réflexion écologique profonde. La Zone X peut être interprétée comme une métaphore de l’Anthropocène, où la nature reprend ses droits en incorporant et en transformant les traces de l’activité humaine. Loin d’une vision apocalyptique simpliste, VanderMeer propose une méditation subtile sur la place de l’humanité dans des systèmes biologiques qui la dépassent et lui survivront.

L’identité en dissolution

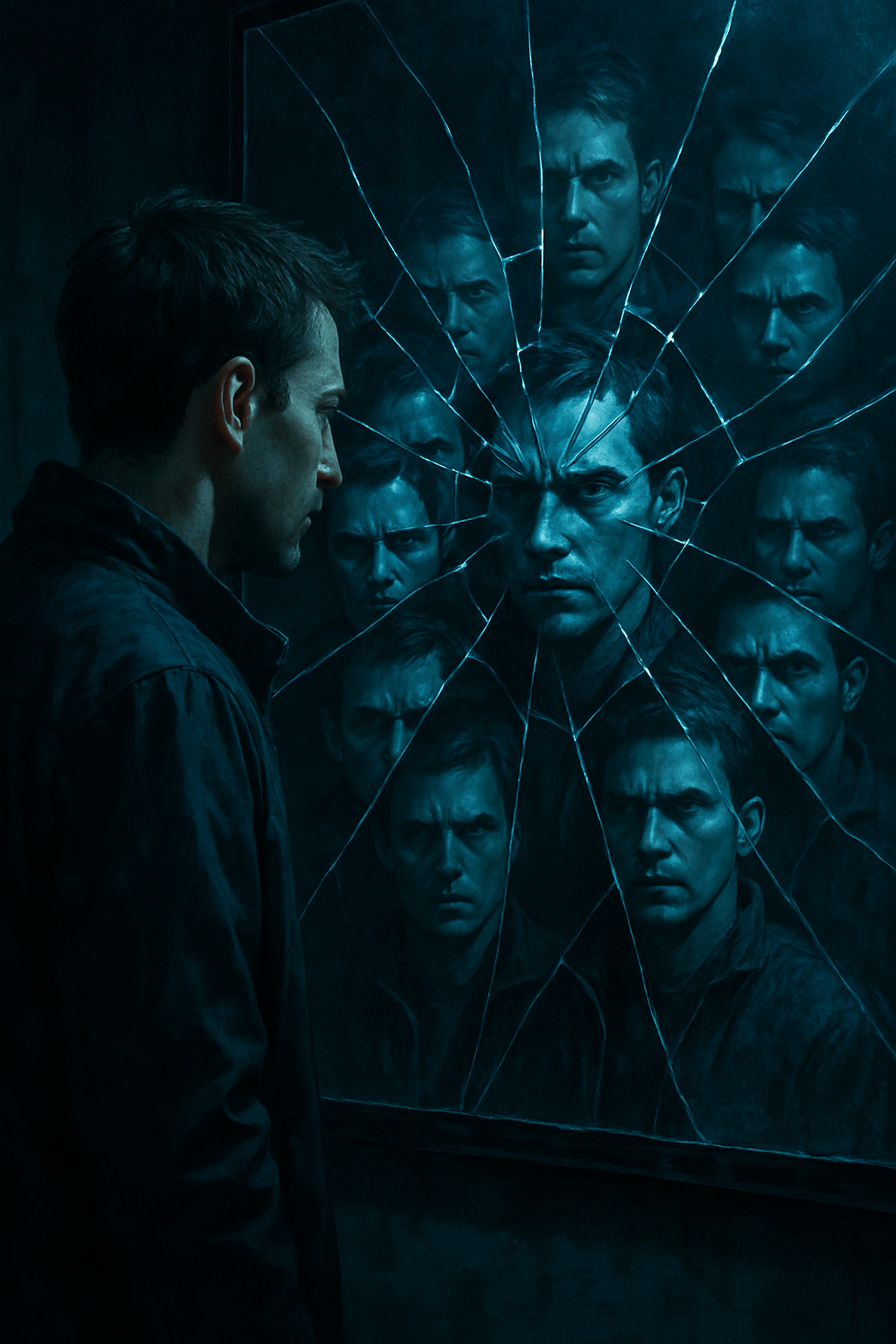

Au cœur d’Annihilation se trouve une exploration fascinante de l’identité humaine confrontée à l’altérité radicale. La biologiste, jamais nommée, voit son corps et son esprit progressivement transformés par la Zone X. Cette transformation n’est pas présentée comme une simple corruption ou une perte, mais comme un devenir-autre complexe et ambigu.

La contamination par les spores lui confère une lucidité accrue et des capacités nouvelles, tout en érodant ce qui la définissait comme humaine. VanderMeer interroge ainsi les limites de l’identité personnelle : jusqu’à quel point peut-on changer tout en restant soi-même ? La biologiste reste-t-elle humaine alors que son corps intègre progressivement des éléments étrangers ?

Cette exploration de l’identité en dissolution fait écho aux préoccupations posthumanistes contemporaines, questionnant les frontières entre l’humain et le non-humain. La Zone X devient ainsi un laboratoire où s’expérimente une forme de devenir-autre qui transcende les catégories établies.

Le langage face à l’indicible

L’un des aspects les plus fascinants d’Annihilation est sa réflexion sur les limites du langage face à l’altérité radicale. Les inscriptions vivantes dans le tunnel/tour représentent un langage qui est simultanément texte et organisme, signifiant et signifié. Cette fusion déstabilise profondément les catégories cognitives de la biologiste.

VanderMeer met en scène l’échec du langage scientifique à rendre compte de la Zone X. Les tentatives de catégorisation, de description et d’analyse se heurtent constamment à l’inadéquation des concepts disponibles. Le “tunnel” que la biologiste s’obstine à ne pas appeler “tour” illustre cette lutte terminologique face à des phénomènes qui défient les catégories établies.

Cette crise du langage reflète une préoccupation fondamentale de la littérature de l’étrange : comment dire l’indicible ? Comment représenter ce qui échappe aux cadres conceptuels humains ? VanderMeer répond à ce défi par une écriture qui joue constamment sur l’ambiguïté et la suggestion, laissant au lecteur la responsabilité de combler les lacunes d’un récit nécessairement incomplet.

Une œuvre à la croisée des genres

Annihilation se situe à la confluence de plusieurs traditions littéraires qu’elle revisite avec originalité. Le roman puise dans l’héritage du weird fiction lovecraftien en mettant en scène une altérité cosmique indifférente aux préoccupations humaines. Cependant, là où Lovecraft insistait sur l’horreur et la folie face à l’incompréhensible, VanderMeer propose une approche plus nuancée, où la rencontre avec l’altérité peut être aussi transformatrice que terrifiante.

Le roman s’inscrit également dans la tradition du New Weird, courant littéraire qui mêle fantastique, science-fiction et horreur pour créer des univers étranges échappant aux conventions génériques. À l’instar d’œuvres comme La Cité des saints et des fous de Jeff VanderMeer lui-même ou Perdido Street Station de China Miéville, Annihilation brouille délibérément les frontières entre les genres pour créer une expérience littéraire déstabilisante.

On peut également y voir des échos de la fiction d’exploration scientifique, des récits de Stanisław Lem à certaines œuvres de J.G. Ballard, où l’environnement étrange devient le miroir des psychés humaines qui tentent de l’appréhender.

Une œuvre ouverte aux interprétations multiples

La force d’Annihilation réside dans sa résistance à toute interprétation définitive. La Zone X et ses phénomènes peuvent être lus à travers de multiples prismes : métaphore écologique d’une nature reprenant ses droits, allégorie psychologique d’une confrontation avec l’inconscient, méditation philosophique sur l’altérité, ou encore réflexion métafictionnelle sur les limites de la représentation.

VanderMeer refuse délibérément de privilégier une lecture unique, préférant maintenir une ambiguïté fondamentale qui reflète l’expérience même de ses personnages face à l’inexplicable. Cette ouverture interprétative invite le lecteur à une participation active dans la construction du sens, faisant de chaque lecture une expérience unique.

Conclusion : Une expérience littéraire transformatrice

Annihilation est une œuvre qui transforme son lecteur. À travers sa narration déstabilisante, son univers étrange et ses questionnements profonds sur l’identité et l’altérité, le roman de VanderMeer nous invite à reconsidérer nos certitudes sur les frontières entre humain et non-humain, entre soi et autre.

Dans un paysage littéraire souvent dominé par des récits apocalyptiques simplistes, Annihilation se distingue par sa subtilité et sa complexité. VanderMeer ne nous offre pas la satisfaction facile d’une explication définitive ou d’une résolution claire. Il nous laisse plutôt avec des questions persistantes et une sensibilité accrue à l’étrangeté du monde qui nous entoure.

La Zone X d’Annihilation continue de hanter l’imagination bien après la lecture, comme un territoire mental où se rejoue sans cesse la rencontre avec l’inconnaissable. C’est peut-être là le plus grand accomplissement de VanderMeer : avoir créé un espace littéraire qui, à l’image de la Zone X elle-même, nous transforme subtilement mais irrémédiablement.