Big Little Lies de Liane Moriarty : les secrets toxiques derrière les façades parfaites

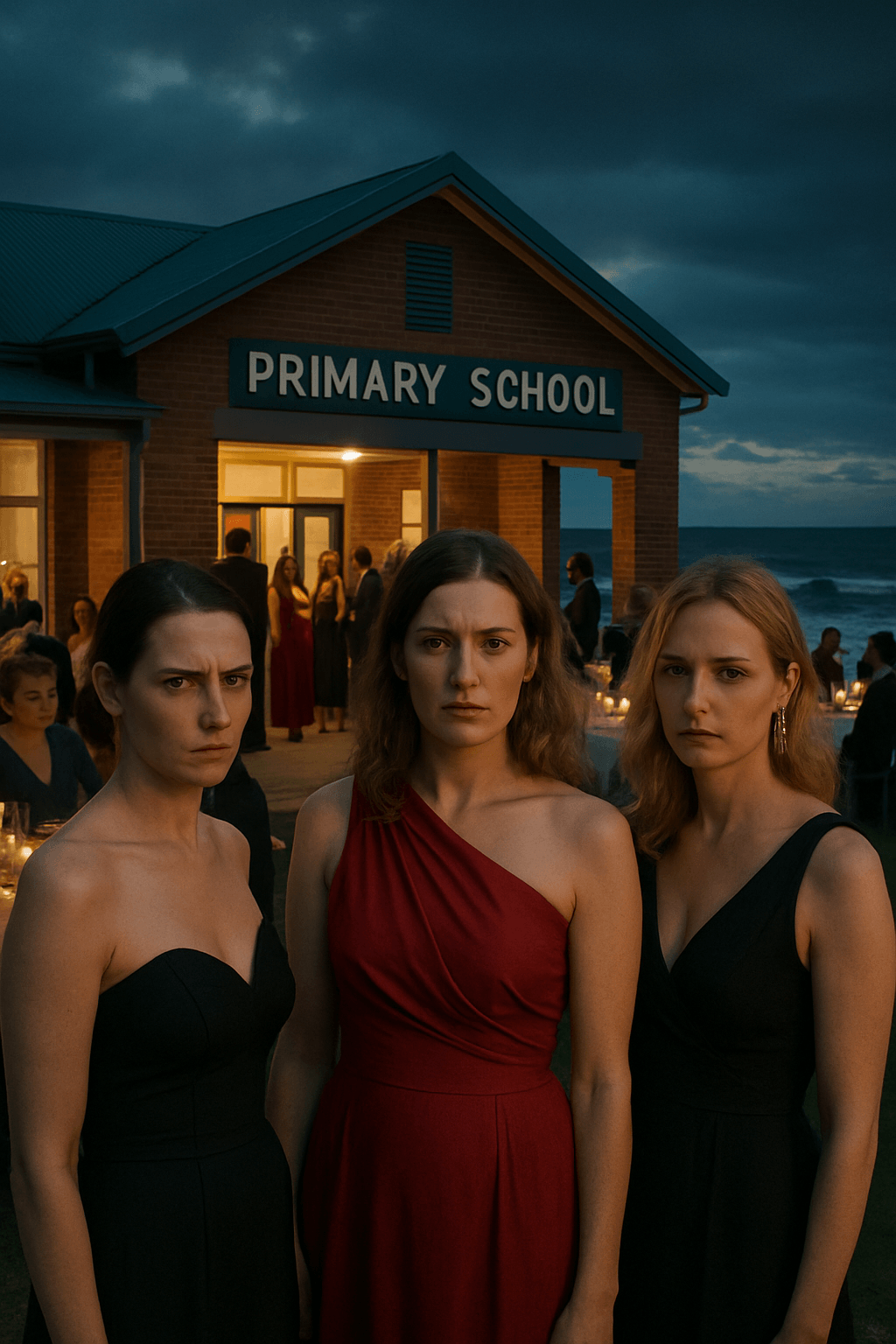

Dans la petite ville balnéaire de Pirriwee, en Australie, les apparences sont soigneusement entretenues. Pourtant, derrière les sourires polis des parents d’élèves et les façades des belles maisons se cachent des vérités bien plus sombres que quiconque ne voudrait l’admettre. C’est ce monde de contrastes que Liane Moriarty explore avec brio dans Big Little Lies, un roman qui transcende les frontières du simple thriller domestique pour devenir une véritable dissection sociale.

Publié en 2014 et rapidement devenu un best-seller international, Big Little Lies commence par une mort mystérieuse lors d’une soirée de collecte de fonds d’école primaire. Mais qui est mort? Et surtout, qui est responsable? Ces questions planent comme une ombre sur le récit, tandis que Moriarty nous ramène plusieurs mois en arrière pour nous présenter les protagonistes et les événements qui ont mené à cette nuit fatidique.

Un trio de personnages féminins complexes et attachants

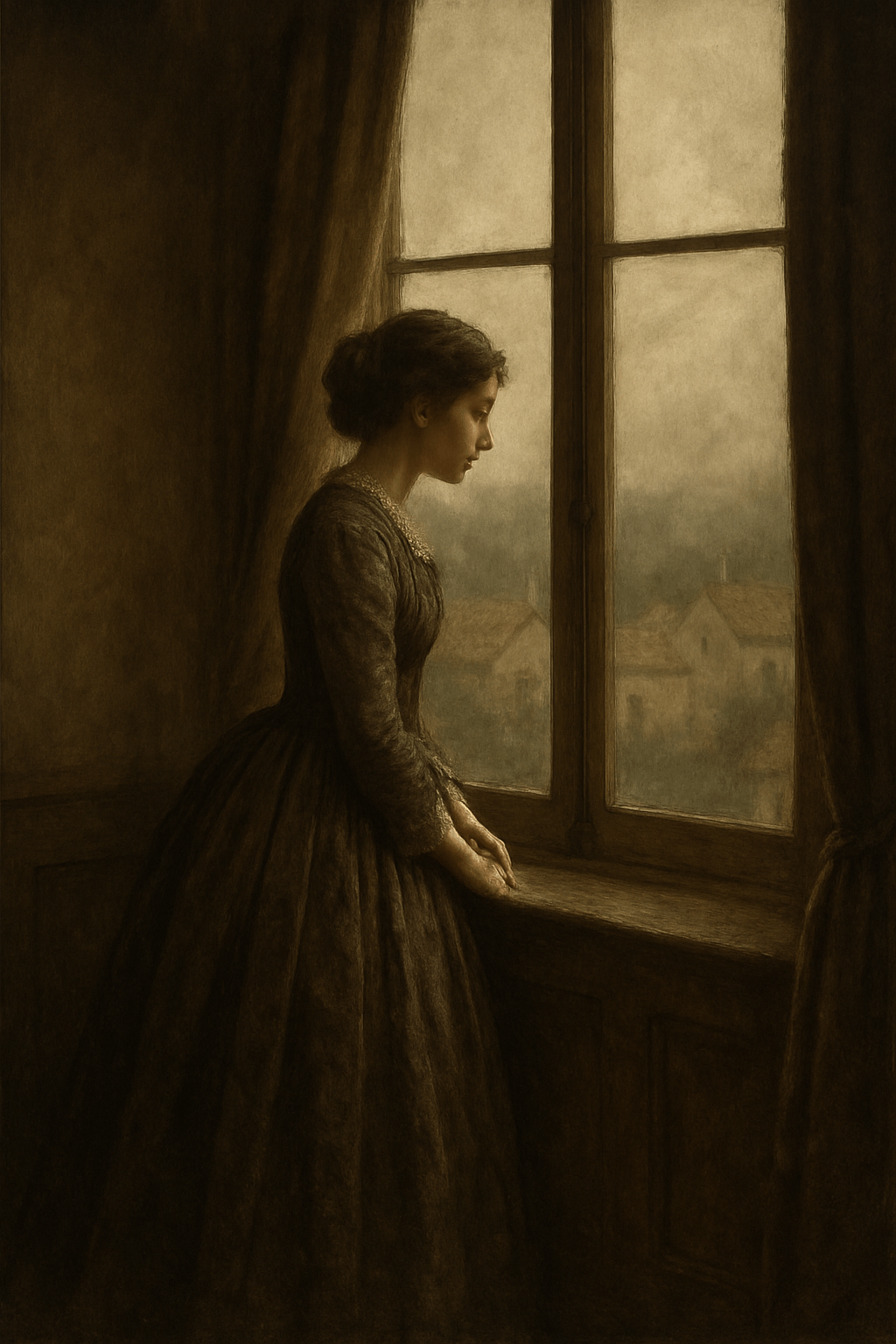

Au cœur de cette histoire se trouvent trois femmes aux profils distincts mais complémentaires. Madeline Martha Mackenzie, mère exubérante et passionnée, jongle entre sa famille recomposée et son ressentiment envers son ex-mari et sa nouvelle femme parfaite. Céleste Wright incarne la beauté et la richesse, formant avec son mari un couple apparemment idéal, mais qui cache une réalité bien plus sinistre. Et Jane Chapman, jeune mère célibataire nouvellement arrivée en ville, porte le poids d’un passé traumatique qui continue de la hanter.

La force de Moriarty réside dans sa capacité à créer des personnages féminins nuancés, ni entièrement héroïques ni complètement victimes. Elles sont imparfaites, parfois mesquines, souvent drôles, et profondément humaines dans leurs contradictions. Contrairement à certains thrillers domestiques qui réduisent les femmes à des archétypes, Big Little Lies leur offre une profondeur psychologique rare, rappelant en cela le travail de Gillian Flynn dans Gone Girl, bien que dans un registre moins noir.

Une exploration subtile de thèmes universels

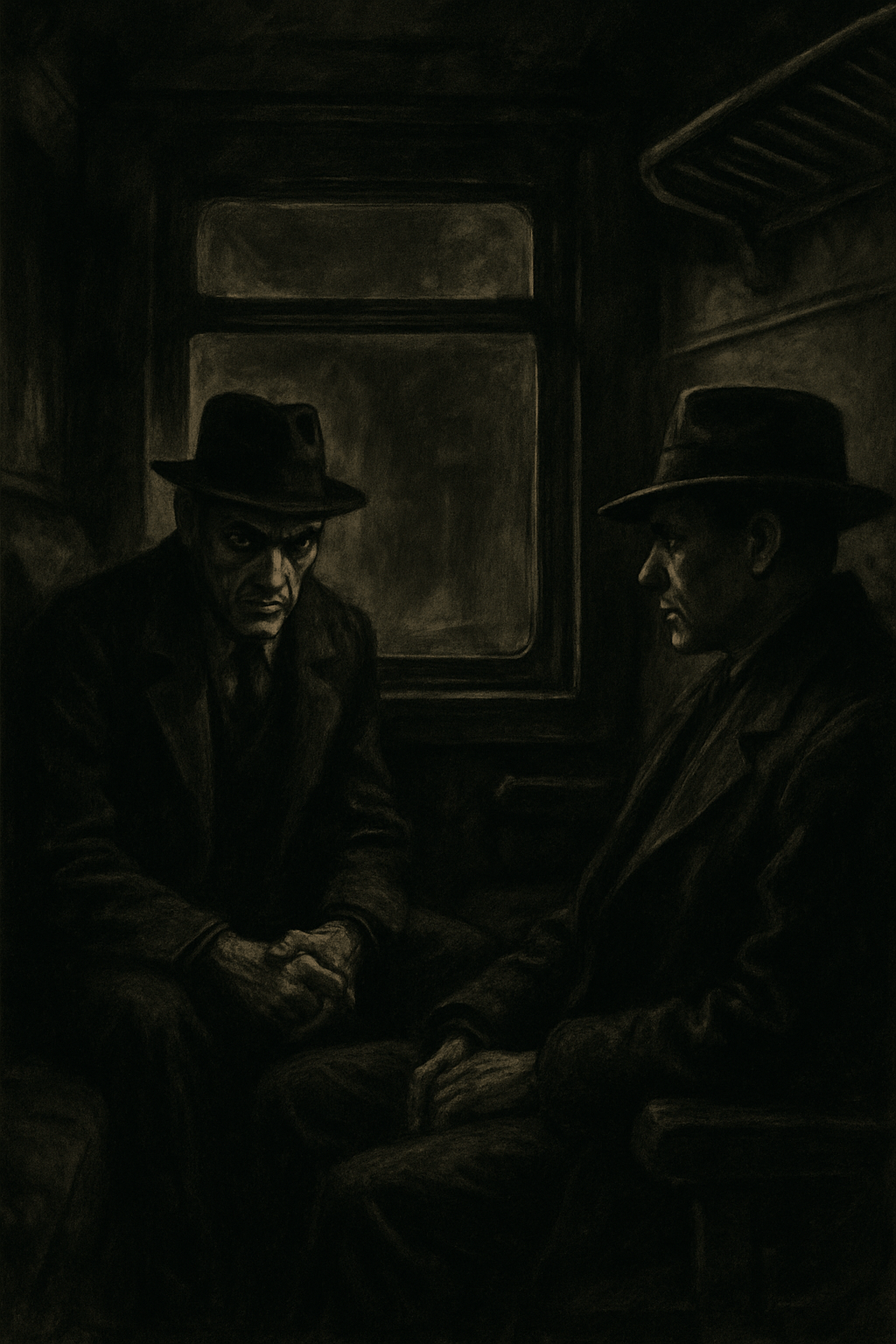

Sous ses allures de chronique sociale légère, le roman aborde des thématiques lourdes avec une remarquable finesse. La violence domestique, illustrée par la relation de Céleste avec son mari Perry, est dépeinte avec une justesse troublante. Moriarty réussit à montrer la complexité psychologique de l’emprise, les mécanismes du cycle de violence et la difficulté de s’extraire d’une relation abusive malgré les ressources financières et intellectuelles.

Le harcèlement scolaire constitue un autre axe majeur du récit, avec l’accusation portée contre le fils de Jane, Ziggy. À travers cette situation, l’auteure explore comment les conflits entre enfants deviennent des guerres entre adultes, révélant au passage les dynamiques de pouvoir et les préjugés qui structurent la communauté de Pirriwee.

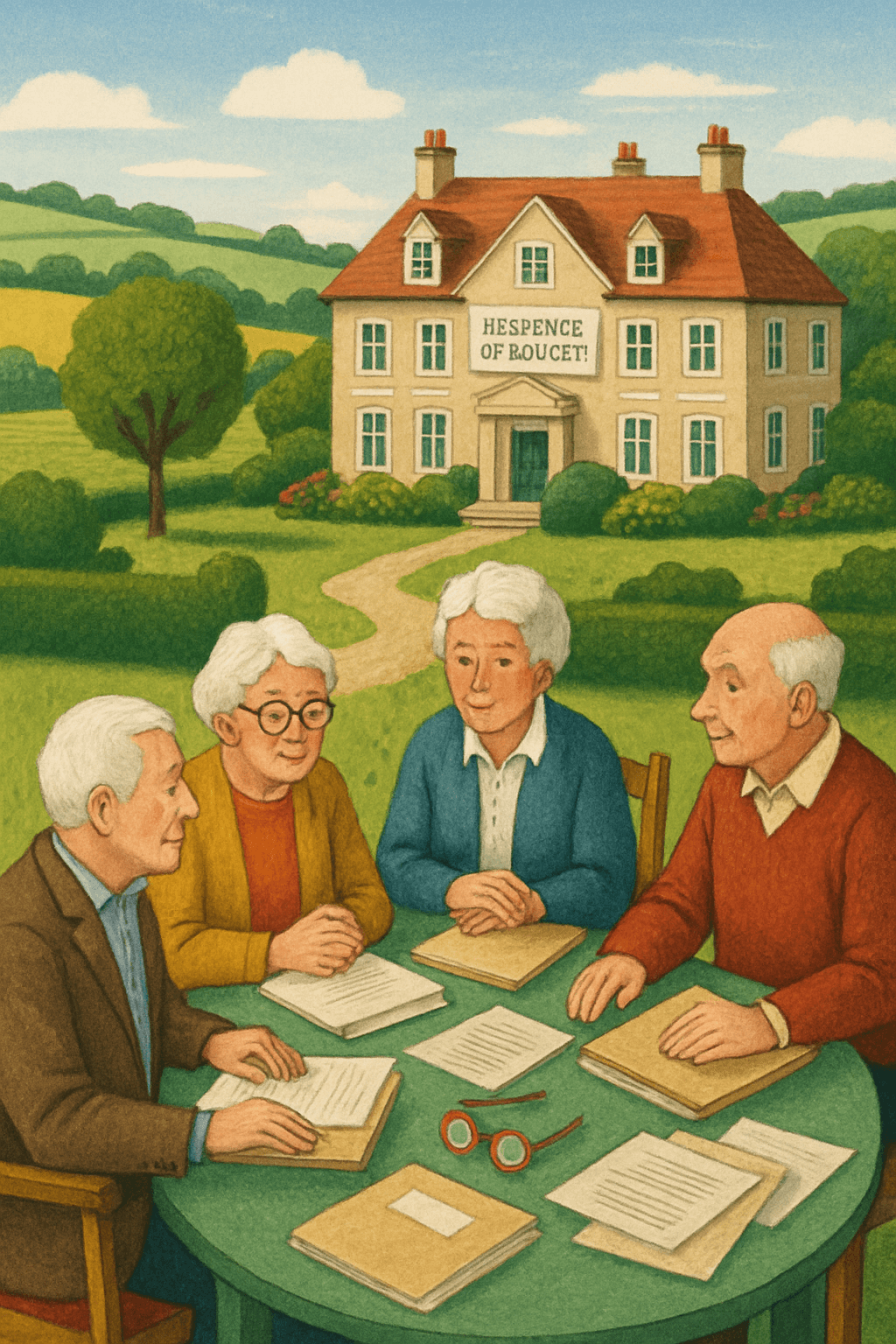

La parentalité et ses défis traversent l’ensemble de l’œuvre, questionnant ce que signifie être un bon parent dans un monde d’attentes contradictoires. Les mères parfaites en apparence, incarnées par le groupe des “Blondes”, servent de contrepoint aux protagonistes qui luttent avec leurs propres imperfections. Cette exploration des pressions sociales sur les mères fait écho, bien que dans un style plus léger, aux réflexions développées par Lionel Shriver dans We Need to Talk About Kevin.ç

Une structure narrative ingénieuse

L’architecture du roman témoigne d’une maîtrise narrative impressionnante. Moriarty alterne entre les points de vue des trois protagonistes, offrant au lecteur différentes perspectives sur les mêmes événements. Cette technique crée une immersion profonde dans la psychologie des personnages tout en maintenant le suspense autour du mystère central.

L’originalité de la structure réside également dans l’insertion d’extraits d’interviews de témoins après la nuit du drame. Ces fragments, souvent teintés d’humour noir et de médisance, fonctionnent comme un chœur grec moderne commentant l’action principale. Ils rappellent la technique du faux documentaire utilisée dans certaines séries comme The Office, transposée ici avec brio dans un format littéraire.

La progression temporelle est parfaitement maîtrisée, avec un compte à rebours qui nous rapproche inexorablement de la soirée fatidique. Cette tension croissante, combinée à la révélation progressive des secrets de chaque personnage, crée un effet d’engrenage implacable qui captive le lecteur jusqu’à la dernière page.

Entre comédie sociale et thriller psychologique

Le génie de Big Little Lies réside dans son équilibre parfait entre légèreté et gravité. Moriarty manie l’humour avec une dextérité remarquable, croquant les travers de la bourgeoisie australienne avec une ironie mordante. Les querelles de parents d’élèves, les rivalités mesquines et les commérages sont dépeints avec un regard amusé qui rappelle parfois Jane Austen dans sa critique sociale.

Pourtant, cet humour ne diminue jamais la gravité des thèmes abordés. Au contraire, il crée un contraste saisissant qui rend les moments dramatiques encore plus puissants. Lorsque la violence domestique surgit dans ce cadre de perfection apparente, l’effet est d’autant plus bouleversant.

Cette dualité tonale distingue Big Little Lies d’autres thrillers domestiques plus uniformément sombres. Là où Paula Hawkins dans La Fille du train maintient une atmosphère oppressante, Moriarty ose les variations d’humeur, créant un récit plus proche de la vie réelle dans ses incohérences et ses contradictions.

Un portrait acéré des dynamiques sociales contemporaines

Au-delà de l’intrigue policière, Big Little Lies offre une analyse perspicace des mécanismes sociaux qui régissent nos communautés. Les divisions de classe sont subtilement exposées, notamment à travers le personnage de Jane, mère célibataire aux moyens modestes dans un univers de privilèges.

Les réseaux sociaux et la propagation des rumeurs jouent un rôle central dans le roman, montrant comment les réputations peuvent être détruites en un instant. Cette exploration de la “court of public opinion” résonne particulièrement dans notre ère de jugement instantané et de vérités alternatives.

Le roman questionne également les apparences et la performance sociale. Chaque personnage porte un masque, présentant au monde une version édulcorée de sa réalité. Cette thématique du mensonge social – les “big little lies” du titre – traverse l’œuvre et culmine dans la révélation finale où tous les masques tombent simultanément.

Une écriture accessible mais sophistiquée

Le style de Moriarty est remarquable par son accessibilité qui n’exclut jamais la profondeur. Sa prose fluide et directe évite les ornements inutiles pour privilégier l’efficacité narrative et l’authenticité des dialogues. Cette approche démocratise des thèmes complexes sans jamais les simplifier à outrance.

Les dialogues constituent une force majeure du roman, capturant avec justesse les non-dits, les sous-entendus et l’ironie qui caractérisent les interactions sociales. L’auteure excelle particulièrement dans les scènes de groupe, orchestrant les voix multiples avec une précision qui rappelle le meilleur du théâtre contemporain.

La description des lieux, notamment de la petite ville côtière de Pirriwee, crée une atmosphère vivante qui devient presque un personnage à part entière. L’océan, omniprésent, fonctionne comme une métaphore des forces incontrôlables qui menacent la stabilité apparente des vies des protagonistes.

Un impact culturel considérable

Le succès de Big Little Lies a dépassé le cadre littéraire pour s’étendre à la culture populaire, notamment grâce à l’adaptation en série télévisée par HBO en 2017. Cette adaptation, portée par un casting stellaire (Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shailene Woodley), a contribué à élargir l’audience du roman tout en respectant sa complexité thématique.

Ce succès a également participé à la légitimation d’un genre souvent injustement dévalorisé : la fiction domestique écrite par des femmes et centrée sur des personnages féminins. En démontrant qu’une histoire de mères d’école peut contenir autant de profondeur et de tension qu’un thriller politique ou un roman noir classique, Moriarty a contribué à faire évoluer les perceptions sur la hiérarchie des genres littéraires.

Conclusion : un miroir tendu à notre société

Big Little Lies réussit le tour de force de divertir tout en interrogeant profondément nos sociétés contemporaines. À travers le microcosme de Pirriwee, Liane Moriarty dévoile les fissures de nos communautés modernes : la persistance de la violence patriarcale malgré les avancées féministes, la pression écrasante de la perfection parentale, et la difficulté à maintenir des liens authentiques dans un monde d’apparences.

La force du roman réside dans son refus des solutions simplistes. Les personnages ne sont ni sauvés ni condamnés de façon définitive; ils évoluent, apprennent, retombent parfois dans leurs travers. Cette complexité morale, servie par une narration impeccable, fait de Big Little Lies bien plus qu’un simple page-turner – une œuvre qui résonne longtemps après sa lecture.

Dans un paysage littéraire souvent polarisé entre divertissement pur et réflexion intellectuelle, Moriarty trace une troisième voie, prouvant qu’il est possible de captiver le lecteur tout en l’invitant à questionner ses propres préjugés et comportements sociaux. C’est peut-être là le plus grand accomplissement de ce roman aussi addictif que profond.