Polybe : l'otage grec qui a percé les secrets de Rome

En 168 avant J.-C., un aristocrate grec nommé POLYBE est emmené à Rome comme otage politique. Cette captivité dorée va transformer sa vie et changer notre compréhension du pouvoir. Pendant dix-sept ans, cet homme d’État achéen observe de l’intérieur la machine romaine, devient l’ami de Scipion Émilien, assiste à la chute de Carthage. De cette expérience unique naîtront les Histoires, une œuvre révolutionnaire qui explique comment Rome a conquis le monde en moins de soixante ans. Mais Polybe ne se contente pas de raconter : il analyse, théorise, forge les concepts qui nourriront Machiavel, Montesquieu et les pères fondateurs américains. De l’anacyclose à la constitution mixte, de l’équilibre des pouvoirs aux cycles politiques, ses intuitions résonnent encore dans nos débats contemporains. Voici l’histoire d’un captif devenu maître à penser, d’un témoin transformé en visionnaire politique.

I. Le témoin privilégié de l’ascension romaine

Polybe de Mégalopolis naît vers 200 avant J.-C. dans l’une des familles les plus influentes de la Ligue achéenne, cette confédération qui rassemble les cités du Péloponnèse face à la montée en puissance de Rome. Son père, Lycortas, est stratège de la Ligue, et Polybe lui-même gravit rapidement les échelons du pouvoir : à trente ans à peine, il devient hipparque, commandant de la cavalerie achéenne. Mais en 168 av. J.-C., tout bascule. Après la victoire romaine à Pydna contre le roi Persée de Macédoine, Rome entend faire le ménage dans ses relations avec les cités grecques jugées peu fiables. Mille notables achéens, soupçonnés de sympathies pro-macédoniennes, sont emmenés à Rome comme otages politiques. Polybe fait partie du lot. Cette captivité dorée va pourtant transformer sa vie. Loin d’être jeté dans un cachot, il est accueilli dans la famille des Scipions, l’une des plus prestigieuses de l’aristocratie romaine. Le jeune Scipion Émilien, futur destructeur de Carthage et de Numance, devient son ami et son protégé intellectuel. Une relation exceptionnelle naît entre l’otage grec et le patricien romain, fondée sur une passion commune pour la culture, la politique et l’art militaire. Pendant dix-sept ans, Polybe vit au cœur de la machine romaine. Il assiste aux débats du Sénat, observe les mécanismes du pouvoir, accompagne Scipion dans ses campagnes militaires en Afrique et en Espagne. Quand Scipion assiège Carthage en 146 av. J.-C., Polybe est là, témoin direct de la chute de la rivale séculaire de Rome. Cette position unique lui offre ce qu’aucun historien antique n’avait eu avant lui : une compréhension intime et de première main des ressorts de la puissance romaine. Car Polybe ne se contente pas d’observer : il interroge, enquête, recueille des témoignages. Il consulte les archives du Sénat, s’entretient avec les acteurs politiques, étudie les institutions. Ce Grec captif devient progressivement l’analyste le plus pénétrant de l’extraordinaire machine de guerre et de conquête qu’est la République romaine.

II. L’œuvre majeure : les “Histoires”

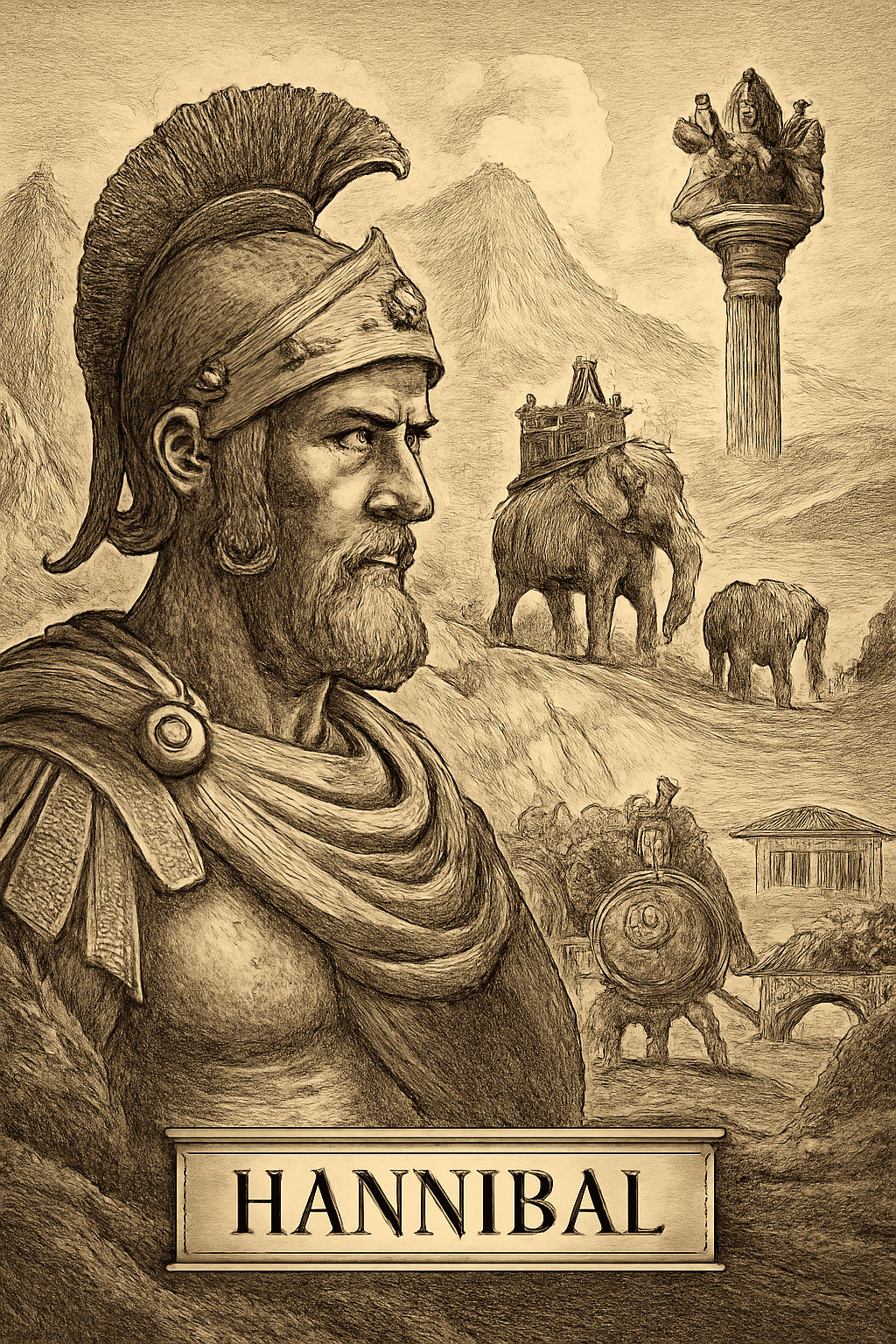

Vers 150 avant J.-C., Polybe entreprend la rédaction de son œuvre monumentale : les Histoires. Le projet est d’une ambition vertigineuse : expliquer comment Rome, en moins de soixante ans, a réussi à soumettre l’ensemble du monde méditerranéen connu. “En quoi et par quel genre de constitution les Romains sont-ils parvenus en moins de cinquante-trois ans à soumettre la terre habitée presque entière à leur domination unique ?” : telle est la question centrale qui guide son travail. L’œuvre originale comptait quarante livres, couvrant la période de 264 à 146 avant J.-C., depuis le début de la première guerre punique jusqu’à la destruction de Carthage et de Corinthe. Polybe se concentre particulièrement sur les années 220-167 av. J.-C., qu’il considère comme la période décisive de l’expansion romaine. Hélas, seuls les cinq premiers livres nous sont parvenus intégralement, le reste n’existant qu’à l’état de fragments. Ce qui révolutionne l’historiographie antique, c’est la méthode de Polybe. Contrairement à ses prédécesseurs qui se contentent souvent de compiler des sources écrites, l’historien achéen pratique ce qu’on appellerait aujourd’hui du journalisme d’investigation. Il interroge les témoins directs, consulte les archives officielles, visite les champs de bataille. Pour décrire le passage d’Hannibal à travers les Alpes, il n’hésite pas à refaire lui-même le périple pour en comprendre les difficultés.

Cette rigueur méthodologique lui permet de livrer des récits d’une précision saisissante. Sa description de la bataille de Cannes (216 av. J.-C.), où Hannibal anéantit l’armée romaine par un double mouvement d’encerclement, reste un modèle d’analyse tactique. Polybe décortique les formations, les mouvements de troupes, les erreurs stratégiques avec la précision d’un état-major moderne. Mais les Histoires ne se limitent pas au récit militaire. Polybe veut comprendre les causes profondes du succès romain. Il analyse les institutions, les mœurs, les pratiques diplomatiques, l’organisation sociale. Son regard d’étranger lui permet de saisir ce que les Romains eux-mêmes ne voient pas toujours : les mécanismes secrets de leur propre puissance. L’œuvre se veut aussi profondément pédagogique. Polybe écrit pour les hommes d’État de son temps et des générations futures. Il veut que l’histoire serve de leçon pratique, qu’elle forme le jugement politique. “L’histoire est la meilleure école pour la vie politique”, proclame-t-il, établissant ainsi l’une des fonctions essentielles de la discipline historique.

III. L’analyste politique : la théorie de l’anacyclose

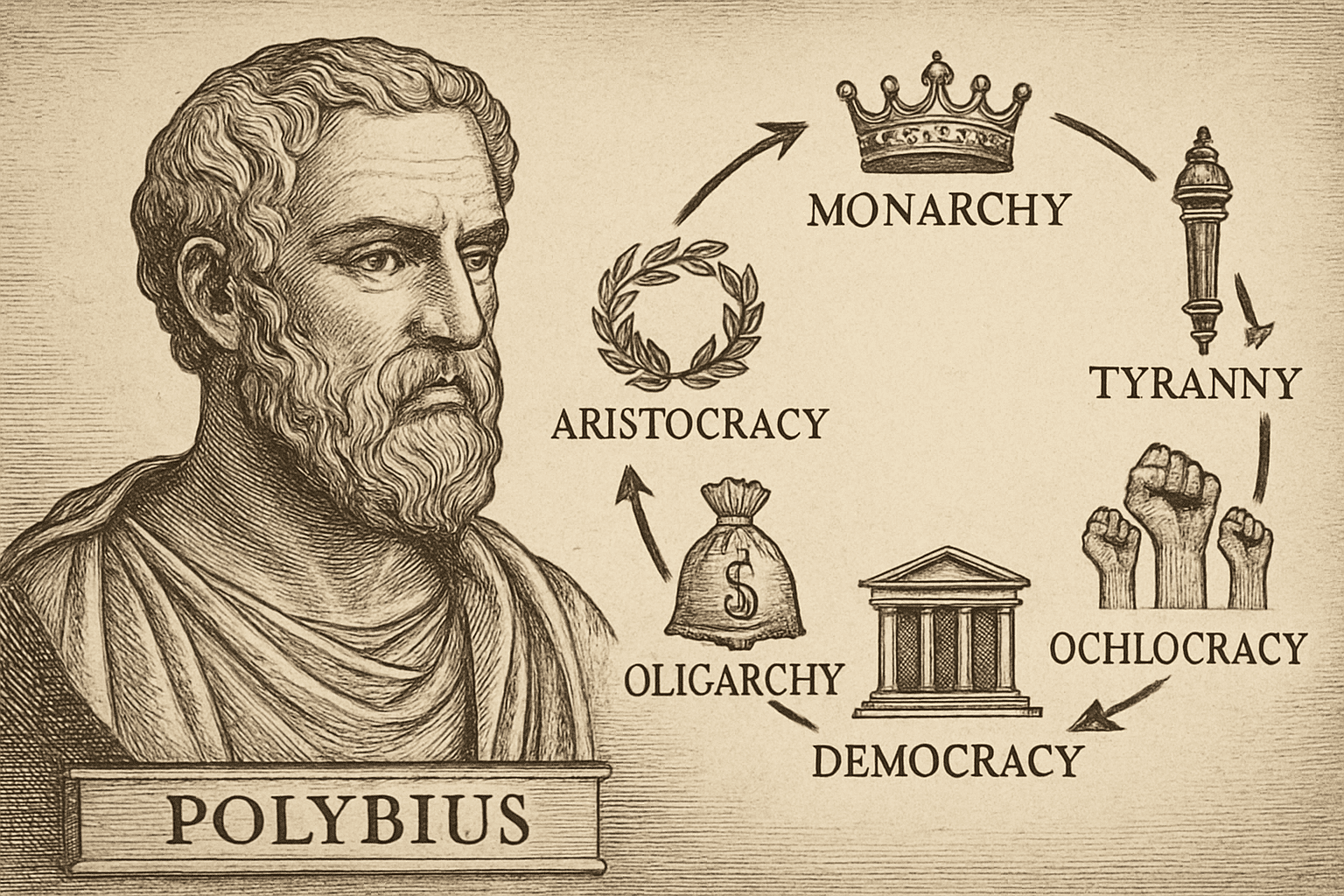

Au cœur du livre VI des Histoires, Polybe développe sa théorie politique la plus célèbre : l’anacyclose, littéralement le “retour en cercle”. Cette analyse révolutionnaire explique pourquoi certains États s’effondrent quand d’autres perdurent. Selon Polybe, tous les régimes politiques suivent un cycle fatal en six étapes. Tout commence par la monarchie, où un homme fort émerge du chaos pour imposer l’ordre. Mais ses descendants, corrompus par le pouvoir héréditaire, transforment la royauté en tyrannie. Cette dégénérescence provoque la révolte des élites, qui renversent le tyran et instaurent une aristocratie. Cependant, les aristocrates finissent par gouverner dans leur seul intérêt, créant une oligarchie. Le peuple se soulève alors et établit une démocratie. Mais celle-ci dégénère à son tour en ochlocratie - le gouvernement de la foule - où les démagogues flattent les instincts les plus bas de la populace. Pour Polybe, “chaque forme particulière de gouvernement a naturellement en elle certain défaut qui devient la cause de sa ruine”. L’ochlocratie représente le point le plus bas du cycle : corruption généralisée, violence, pillage des biens privés. Jusqu’à ce qu’un homme providentiel émerge pour rétablir l’ordre monarchique, et le cycle recommence. Face à cette fatalité, Polybe identifie une exception remarquable : Rome. La République romaine a réussi à échapper au cycle destructeur grâce à sa constitution mixte, qui combine harmonieusement les trois formes pures de gouvernement. Les consuls incarnent l’élément monarchique par leur autorité exécutive et militaire. Le Sénat représente l’élément aristocratique avec sa sagesse accumulée et son rôle consultatif. Les comices populaires constituent l’élément démocratique par leur pouvoir législatif et judiciaire.

Cette architecture institutionnelle crée un système d’équilibres et de contre-pouvoirs. Aucune institution ne peut imposer sa volonté aux autres. Les consuls ont besoin du Sénat pour leurs décisions importantes et du peuple pour leurs lois. Le Sénat contrôle les finances mais dépend des magistrats pour l’exécution. Le peuple vote les lois mais ne peut gouverner sans les élites. Polybe y voit le secret de la stabilité romaine. Quand d’autres cités grecques s’épuisent dans leurs révolutions cycliques, Rome maintient sa cohésion interne tout en conquérant le monde. La constitution mixte agit comme un vaccin contre la dégénérescence politique : chaque élément surveille et tempère les excès des autres. Cette analyse dépasse largement l’époque de Polybe. L’anacyclose “s’impose alors dans l’esprit des penseurs républicains comme la justification historique de la meilleure constitution” et influence durablement la réflexion politique occidentale. Polybe ne se contente pas de décrire : il forge les concepts qui permettront aux générations futures de penser l’équilibre des pouvoirs.

IV. L’héritage intellectuel attesté

L’influence de Polybe traverse les siècles avec une constance remarquable, irriguant la pensée politique occidentale bien au-delà de l’Antiquité. Trois moments de cette réception méritent une attention particulière.

Machiavel et la renaissance de l’anacyclose

Au début du XVIe siècle, Nicolas Machiavel redécouvre Polybe et fait de l’anacyclose l’un des piliers de sa réflexion politique. Dans les Discours sur la première décade de Tite-Live (Livre I, chapitre 2), le Florentin reprend “la démonstration de Polybe, qu’il a beaucoup lu, en la modifiant”. Machiavel adopte le cycle des six régimes mais s’affranchit du déterminisme polybien. Pour lui, “ces variations de gouvernements naissent au hasard parmi les hommes” plutôt que par une loi naturelle inéluctable. Cette adaptation témoigne de la fertilité de la pensée polybienne : même transformée, elle nourrit la réflexion sur l’instabilité des régimes et la nécessité des équilibres institutionnels.

Montesquieu et l’esprit des lois

Au XVIIIe siècle, Montesquieu se réfère explicitement aux Histoires de Polybe dans ses Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence, œuvre préparatoire à L’Esprit des lois. L’influence polybienne transparaît dans l’analyse des institutions romaines et la réflexion sur les conditions du maintien du pouvoir. Montesquieu reprend même des observations très précises de Polybe, comme ses analyses sur l’éducation musicale des Arcadiens, qu’il qualifie de “judicieux Polybe”. Cette filiation directe nourrit la théorie de la séparation des pouvoirs, pierre angulaire de la pensée constitutionnelle moderne.

Les pères fondateurs américains et la constitution mixte

L’influence de Polybe sur les créateurs de la Constitution américaine est particulièrement frappante. “Les pères fondateurs des États-Unis, au 18e siècle, étaient des gens qui étaient nourris par la pensée philosophique de la Grèce et de la Rome antiques, et Polybe est l’un de ces penseurs, l’un de ces historiens anciens qui revient le plus parmi les écrits de John Adams, de James Madison.” John Adams s’appuie directement sur Polybe dans son ouvrage La défense de la Constitution américaine en 1787. Les pères fondateurs “se sont inspirés de ces principes au moment d’édifier leur jeune république : les États-Unis sont dirigés par un président chef de l’exécutif et des armées (élément monarchique), dont le pouvoir est contrebalancé par le Sénat et la Chambre des représentants (éléments aristocratiques), eux-mêmes élus lors d’élections générales (élément démocratique).” Cette filiation n’est pas fortuite. Pour Polybe, “Rome avait su développer la constitution idéale, à savoir celle qu’elle amalgamait, au sein d’un même État, des éléments démocratiques (les assemblées du peuple), aristocratiques (le Sénat) et monarchiques (les grandes magistratures de l’État)”. Les Américains transposent consciemment ce modèle, créant un système de checks and balances directement inspiré de l’équilibre institutionnel romain analysé par Polybe. Cette triple réception - machiavélienne, montesquieuiste et américaine - atteste de la vitalité exceptionnelle de la pensée polybienne. À chaque fois, les théoriciens puisent dans l’arsenal conceptuel de l’historien grec pour penser les défis politiques de leur époque. Polybe devient ainsi l’un des rares auteurs antiques à irriguer continûment la modernité politique.

V. Un précurseur de l’analyse moderne du pouvoir

Si Polybe n’est pas directement cité par les géopoliticiens contemporains, sa méthode d’analyse et ses concepts anticipent remarquablement l’approche moderne des relations de puissance.

L’invention de l’analyse systémique

Polybe comprend avec une “grande lucidité que depuis la deuxième guerre punique et l’alliance de Philippe V et d’Hannibal, l’histoire ne pouvait plus consister en un catalogue d’événements partiels, mais s’inscrivait dans le cadre d’un processus cohérent qu’il qualifie lui-même d’« organique »”. Cette vision globale, où les événements s’articulent dans un système interconnecté, préfigure l’approche systémique des relations internationales. L’historien grec refuse les explications parcellaires. Il veut saisir comment les différentes parties du monde méditerranéen interagissent pour former un tout cohérent sous l’hégémonie romaine. Cette démarche holistique anticipe les analyses contemporaines sur l’interdépendance des acteurs internationaux.

La grille d’analyse causale

Polybe développe une méthode d’analyse remarquablement moderne : “Il identifie, un peu à la manière de Thucydide, une triade étiologique formée par la cause profonde, le commencement et enfin le prétexte”. Cette distinction entre causes immédiates et causes structurelles résonne fortement avec l’analyse géopolitique contemporaine. Pour Polybe, “les causes sont de l’ordre de la psychologie : il s’agit de jugements, de conceptions, de plans, de sentiments, de raisonnements. Derrière les causes immédiates, le bon historien doit discerner les causes déterminantes, c’est-à-dire celles qui ont un caractère permanent et profond : religions, constitutions, puissance économique, organisation militaire”. Cette grille d’analyse multicausale, qui distingue les facteurs conjoncturels des tendances lourdes, structure encore aujourd’hui l’analyse des crises internationales.

Les leçons sur l’hégémonie et ses limites

Polybe identifie avec une lucidité remarquable les dangers qui guettent toute puissance dominante. Il note que “comme Sparte, Carthage opprime aussi ceux qu’elle gouverne et fait même deux fois la même erreur, en Afrique comme en Espagne, s’interdisant ainsi un pouvoir durable”. L’historien achéen comprend qu’une hégémonie ne se maintient pas seulement par la force, mais par la capacité à susciter l’adhésion. Il analyse “l’attitude de Rome dans la conquête, puis dans l’hégémonie, qui, en absence de magnanimité, bienveillance envers le vaincu, mais aussi désintéressement, peut présenter un risque”. Ces réflexions sur les conditions de durabilité d’une hégémonie trouvent un écho troublant dans les débats contemporains sur l’exercice de la puissance américaine, la montée de la Chine, ou les stratégies d’influence des grandes puissances.

L’objectivité analytique

Enfin, Polybe inaugure une approche dépassionnée de l’analyse politique. Bien qu’admirateur de Rome, il n’hésite pas à critiquer certains aspects de sa politique ou à souligner les mérites de ses adversaires. Cette capacité à analyser froidement les rapports de force, sans se laisser aveugler par ses préférences, constitue l’une des qualités fondamentales de l’analyste géopolitique moderne. Polybe forge ainsi une méthode d’analyse qui traverse les siècles : observation directe, recherche des causes profondes, vision systémique, objectivité critique. Autant d’outils conceptuels qui, sans filiation directe, nourrissent encore la compréhension contemporaine des dynamiques de puissance.

VI. Pourquoi lire Polybe aujourd’hui

Au terme de ce parcours, une question demeure : que peut encore nous apporter un historien grec du IIe siècle avant J.-C. ? La réponse tient en trois apports fondamentaux qui traversent les siècles.

Le décodage des dynamiques de puissance

Polybe pose la question centrale de toute analyse géopolitique : “Comment et grâce à quelle forme de gouvernement l’État romain a réussi à dominer la terre entière en si peu de temps ?” Cette interrogation sur les ressorts de l’ascension d’une puissance reste d’une actualité brûlante. Qu’il s’agisse de comprendre l’hégémonie américaine au XXe siècle, la montée de la Chine ou l’influence de nouvelles puissances, la grille d’analyse polybienne conserve sa pertinence. Sa méthode - distinguer les causes superficielles des facteurs structurels, analyser les institutions plutôt que les personnalités, observer les interactions systémiques - constitue un modèle d’analyse encore valide. Polybe cherche toujours “les causes déterminantes, c’est-à-dire celles qui ont un caractère permanent et profond : religions, constitutions, puissance économique, organisation militaire”.

L’alerte sur les cycles politiques

L’anacyclose de Polybe, avec son cycle de dégénérescence des régimes - monarchie, tyrannie, aristocratie, oligarchie, démocratie, ochlocratie - offre une grille de lecture des fragilités démocratiques contemporaines. Anacyclose La vulnérabilité de la démocratie “à l’action des démagogues, à même de charmer le peuple” résonne particulièrement dans nos sociétés où les populismes prospèrent. Cette lucidité sur les risques de dégénérescence des systèmes politiques, loin d’être du pessimisme, constitue un outil de vigilance démocratique. Polybe nous rappelle qu’aucun régime n’est à l’abri de ses propres excès. Les leçons sur l’équilibre institutionnel L’idée polybienne de constitution mixte, reprise par les pères fondateurs américains dans leur système de “checks and balances”, démontre sa durabilité exceptionnelle. Face aux tentations autoritaires récurrentes, le modèle des contre-pouvoirs reste une boussole institutionnelle. Comme le note Polybe, “le modèle constitutionnel romain réalise une harmonie entre des pouvoirs dissemblables mais forcément solidaires”. Cette interdépendance forcée des institutions constitue un rempart contre la concentration du pouvoir.

Un guide intemporel

Polybe ne nous livre pas seulement une histoire de Rome : il forge les outils conceptuels pour comprendre l’exercice du pouvoir, ses conquêtes et ses fragilités. Comme il l’affirme lui-même, “il n’y a pas de leçon qui soit plus accessible aux hommes que la connaissance des événements passés”. Dans un monde où les équilibres géopolitiques se recomposent sans cesse, où les démocraties questionnent leurs propres fondements, où de nouvelles hégémonies émergent, Polybe reste un guide précieux. Non pas comme oracle du futur, mais comme analyste des mécanismes permanents du pouvoir. Car au-delà de ses théories, c’est peut-être sa méthode qui constitue son legs le plus précieux : observer sans complaisance, analyser sans passion, comprendre les logiques profondes plutôt que de se contenter des apparences. En cela, Polybe de Mégalopolis demeure, plus de deux millénaires après sa mort, l’un des maîtres de la pensée politique.