Edgar Allan Poe : L'Architecte de l'Âme en Détresse

Dans les brumes glaciales d’un Baltimore de janvier 1809 naît celui qui deviendra l’architecte suprême de l’angoisse littéraire. Edgar Allan Poe, orphelin précoce au destin tragique, forge dans la douleur personnelle une œuvre d’une beauté sombre et d’une modernité saisissante qui résonne encore aujourd’hui dans nos consciences troublées.

L’Enfance Brisée, Matrice du Génie

La vie de Poe commence par un drame qui marquera à jamais son imaginaire : la mort de sa mère, Elizabeth Arnold Poe, comédienne itinérante, alors qu’il n’a que trois ans. Cette perte fondatrice, véritable traumatisme originel, irrigue toute son œuvre d’une mélancolie profonde et d’une obsession de la mort féminine. Recueilli par John Allan, riche marchand de Richmond qui ne l’adoptera jamais officiellement, Edgar grandit dans l’instabilité affective, ballotté entre une éducation bourgeoise et le sentiment douloureux de ne jamais appartenir pleinement à ce monde.

Cette fracture initiale explique peut-être la fascination de Poe pour les frontières : entre la vie et la mort, la raison et la folie, le rêve et la réalité. Son enfance en Angleterre, de 1815 à 1820, nourrit également son goût pour le gothique et l’atmosphère mystérieuse des vieilles demeures européennes qui hanteront ses récits les plus célèbres.

L’Inventeur du Récit Moderne

Poe révolutionne la littérature américaine en créant de toutes pièces le conte fantastique moderne. Avec une précision d’horloger, il cisèle des nouvelles d’une intensité dramatique inouïe, où chaque mot compte, chaque détail contribue à l’effet global. “La Chute de la maison Usher” (1839) demeure un chef-d’œuvre d’architecture narrative : la demeure fissurée reflète l’âme lézardée de ses habitants, et l’effondrement final unit dans un même destin tragique la lignée maudite et son habitat gothique.

Dans “Le Cœur révélateur” (1843), Poe plonge avec un génie clinique dans les méandres de la culpabilité. Le narrateur assassin, hanté par les battements du cœur de sa victime, illustre magistralement comment le remords peut transformer la psyché humaine en chambre de torture. Cette exploration de la psychologie criminelle annonce Dostoïevski et préfigure la psychanalyse freudienne.

Le Père du Roman Policier

Avec les aventures de C. Auguste Dupin, Poe invente littéralement le genre policier. “Double assassinat dans la rue Morgue” (1841) établit les codes du récit d’enquête : le détective génial doté d’une logique implacable, l’ami narrateur admiratif, l’énigme apparemment insoluble résolue par la déduction pure. Sherlock Holmes n’existerait pas sans Dupin, et avec lui toute la littérature policière moderne.

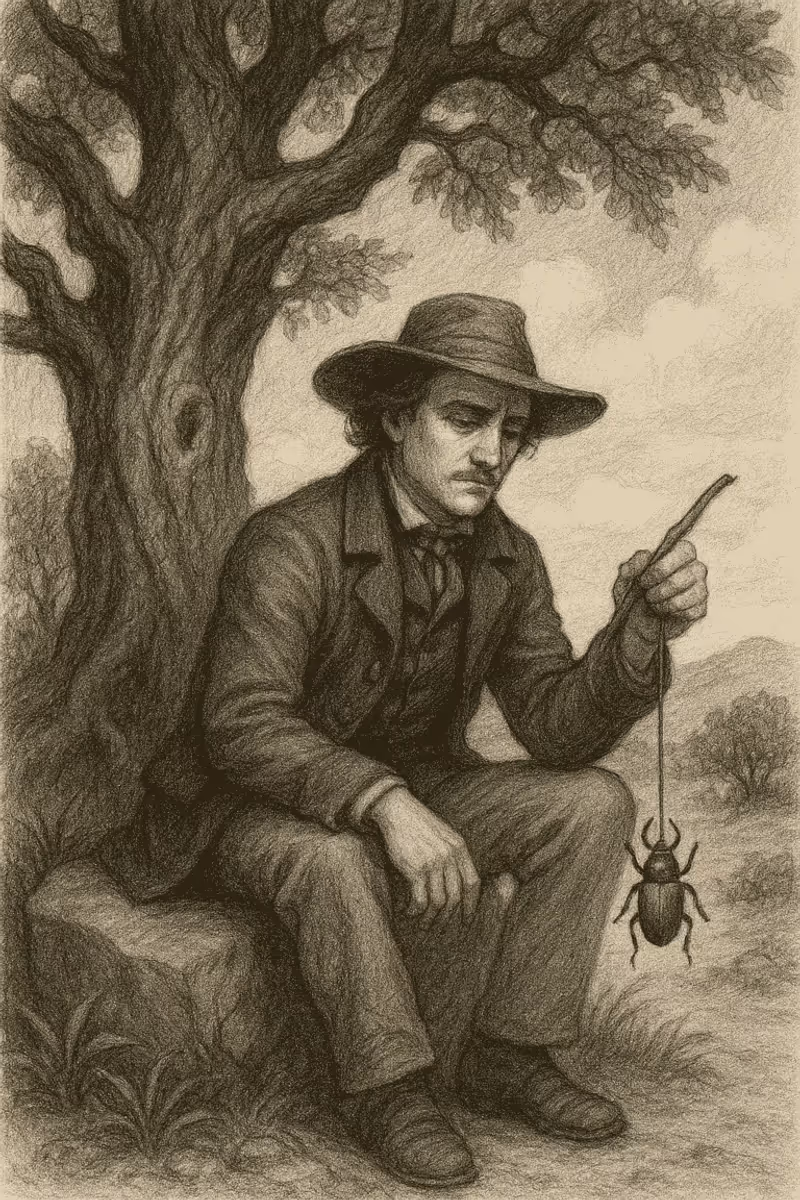

Mais c’est dans Le Scarabée d’or (1843) que Poe pousse à son apogée l’art du mystère résolu par la pure intelligence. Au cœur de cette intrigue complexe trône un personnage inattendu : le scarabée d’or lui-même, Scarabaeus caput hominis, dont les reflets dorés et les mystérieuses marques en forme de tête de mort fascinent autant qu’ils intriguent. Cet insecte extraordinaire, découvert par Legrand sur les rivages de l’île Sullivan, dépasse le simple rôle d’élément déclencheur pour devenir un véritable symbole.

Dans l’Égypte ancienne, le scarabée incarnait la renaissance et la transformation - métaphore parfaite pour Legrand qui, de gentleman déchu, se mue en détective génial grâce à cette découverte providentielle. Poe joue subtilement sur cette symbolique : l’or de l’insecte préfigure le trésor à venir, tandis que la tête de mort gravée sur ses élytres annonce les indices macabres qui jalonnent la quête. Plus qu’un simple objet trouvé, le scarabée devient ainsi le fil conducteur mystique d’une aventure où le hasard apparent cache un dessein secret, où la beauté naturelle révèle les artifices humains les plus ingénieux.

Cette création révèle le génie analytique de Poe, sa capacité à décortiquer les mécanismes de la pensée logique tout en les dramatisant. Dupin comme Legrand incarnent l’intelligence triomphante, capable de reconstituer la vérité à partir d’indices imperceptibles au commun des mortels. Ces figures du détective-démiurge fascinent par leur maîtrise absolue du chaos apparent.

La Poésie de l’Impossible

“Le Corbeau” (1845) propulse Poe au firmament de la célébrité littéraire. Ce poème hypnotique, construit sur la répétition obsédante du “Nevermore”, explore avec un raffinement technique extraordinaire la descente aux enfers d’un homme endeuillé. Chaque strophe resserre l’étau de la mélancolie, chaque “Jamais plus” enfonce davantage le narrateur dans son désespoir.

Poe théorise sa création poétique dans “La Philosophie de la composition” (1846), révélant les ressorts secrets de son art. Il prône l’effet unique, la brièveté, la beauté mélancolique comme essence même de la poésie. Cette approche quasi scientifique de la création littéraire influence profondément les symbolistes français, de Baudelaire à Mallarmé.

L’Explorateur des Abysses Humains

L’œuvre de Poe constitue une cartographie impitoyable de l’âme humaine dans ses retranchements les plus sombres. “Bérénice” (1835) nous confronte à l’une des obsessions les plus troublantes de la littérature : celle d’Egaeus pour les dents de sa cousine mourante. Cette nouvelle atteint une intensité dramatique sidérante en transformant un détail physique apparemment anodin en objet de fascination maladive. Poe y dissèque avec une précision chirurgicale le processus de désintégration mentale, montrant comment une monomanie peut consumer entièrement la raison. L’acte final - l’extraction post-mortem des dents - révèle jusqu’où peut mener la fixation pathologique, anticipant de manière troublante les études modernes sur les comportements compulsifs.

“Ligeia” (1838) élève cette exploration psychologique à des sommets métaphysiques vertigineux. L’épouse éponyme, figure de beauté et d’intelligence absolues, incarne la volonté pure face à la mort. Sa phrase fétiche tirée de Glanvill - affirmant que l’homme ne se soumet à la mort que par faiblesse de volonté - devient le credo d’une lutte titanesque contre la finitude humaine. Quand Ligeia semble ressusciter dans le corps de la seconde épouse, Rowena, Poe interroge les frontières entre amour et possession, entre fidélité et vampirisme psychique. Cette métempsycose troublante révèle comment le deuil peut devenir une prison dorée où les morts gouvernent les vivants.

“Le Puits et le Pendule” (1842) matérialise l’angoisse pure sous forme de torture raffinée, transformant l’Inquisition espagnole en allégorie universelle de la condition humaine face à l’inexorable.

Cette exploration des territoires interdits de la psyché révèle un écrivain précurseur, capable d’anticiper les découvertes de la psychologie moderne. Poe sonde les mécanismes de la paranoïa, de la culpabilité, de l’obsession avec une acuité que ne renierait pas un psychiatre contemporain.

Un Visionnaire Incompris

Critique littéraire redoutable, Poe défend une conception pure de l’art, débarrassée des considérations moralisatrices qui dominent son époque. Il rêve d’une littérature américaine authentique, capable de rivaliser avec les productions européennes. Malheureusement, ses contemporains ne comprennent pas toujours cette vision avant-gardiste.

Sa vie personnelle reflète cette inadéquation tragique entre le génie et son temps. Alcoolique, instable, rongé par les dettes et les chagrins, Poe incarne l’artiste maudit par excellence. Son mariage avec sa cousine Virginia Clemm, morte de tuberculose à vingt-quatre ans, nourrit encore sa mythologie personnelle et inspire ses plus beaux élans poétiques.

L’Héritage Immortel

La mort mystérieuse de Poe à Baltimore en 1849, à quarante ans seulement, ajoute une dernière énigme à son existence romanesque. Retrouvé dans des circonstances troubles, vêtu d’habits qui n’étaient pas les siens, il s’éteint en murmurant le nom mystérieux de “Reynolds”.

Mais au-delà de la légende biographique, c’est l’influence littéraire de Poe qui mesure véritablement sa grandeur. Baudelaire, son traducteur et admirateur fervent, lui doit sa conception moderne de la beauté. Les surréalistes puisent dans ses rêveries hallucinées. Hitchcock transpose au cinéma ses obsessions morbides. Stephen King hérite de ses terreurs nocturnes.

Poe demeure ainsi le maître incontesté de cette littérature qui explore les zones d’ombre de l’existence humaine. Dans un monde où les certitudes vacillent, où l’angoisse devient condition moderne, Edgar Allan Poe nous apparaît comme un guide essentiel, un phare noir qui éclaire nos propres abysses. Son génie réside dans cette capacité unique à transformer la souffrance en beauté, le cauchemar en art, la mort en éternité poétique.

L’Amérique lui a donné le jour, mais c’est à l’humanité tout entière qu’il a légué ses visions sombres et magnifiques, ses explorations des territoires interdits de l’âme. Edgar Allan Poe n’appartient plus seulement à la littérature : il est devenu une manière d’être au monde, une façon de regarder l’existence par ses fêlures les plus révélatrices.