Fahrenheit 451 : Quand brûler des livres devient l'ultime dystopie

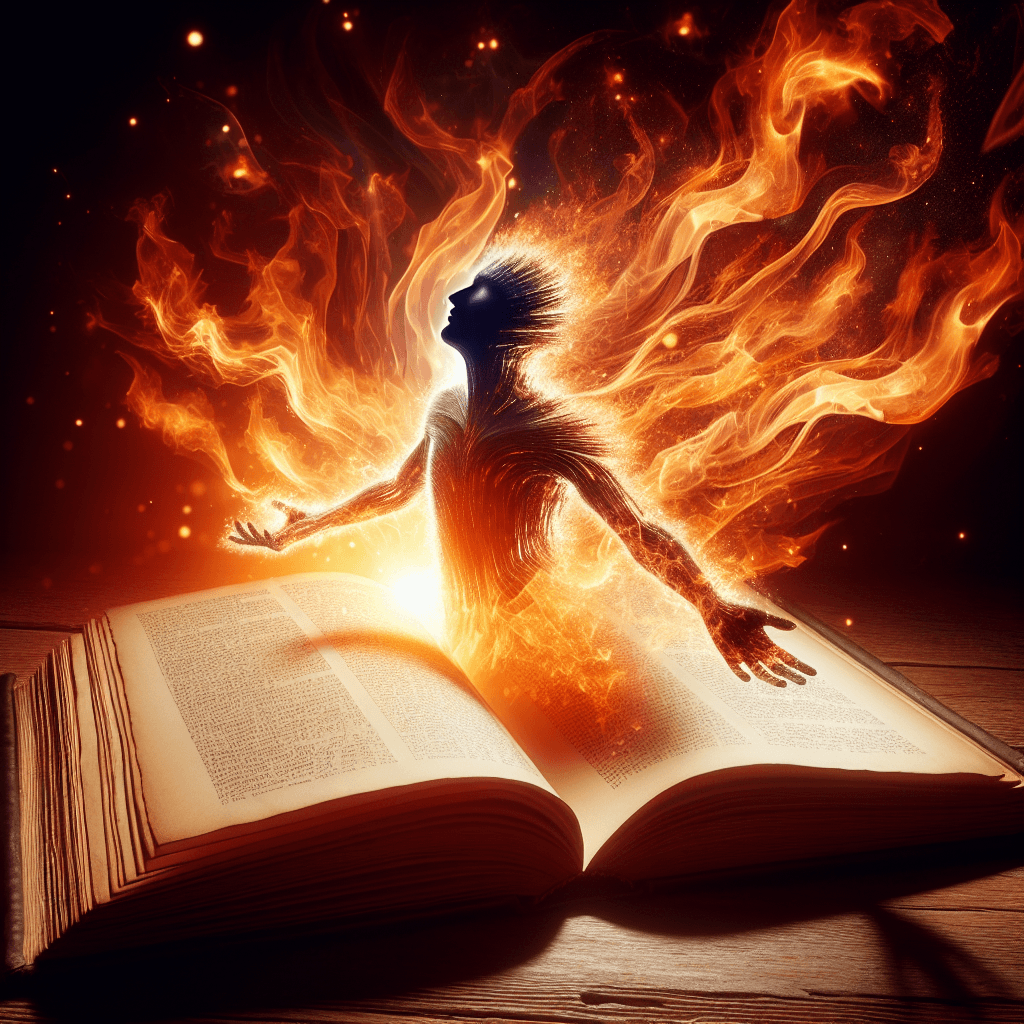

Avez-vous déjà imaginé un monde où posséder un livre est un crime ? Où les pompiers, au lieu d’éteindre les incendies, les allument pour réduire en cendres toute trace de littérature ? C’est l’univers glaçant que Ray Bradbury a créé dans son chef-d’œuvre “Fahrenheit 451”, publié en 1953. Ce roman visionnaire continue de nous hanter près de 70 ans après sa publication, et pour cause : il résonne aujourd’hui avec une pertinence troublante. Plongeons ensemble dans cette œuvre fascinante qui a changé ma perception du pouvoir des mots.

Une dystopie qui nous brûle encore les doigts

“Fahrenheit 451” nous présente Guy Montag, un pompier dont le métier consiste à brûler les livres. Le titre fait référence à la température à laquelle le papier s’enflamme (451 degrés Fahrenheit, soit environ 233 degrés Celsius). Mais notre protagoniste va progressivement remettre en question son rôle dans cette société stérile après sa rencontre avec Clarisse, une jeune femme curieuse et non-conformiste, qui lui pose une question déstabilisante : “Êtes-vous heureux ?”

Ce qui m’a toujours fasciné dans ce récit, c’est la transformation de Montag. D’exécutant zélé du système, il devient peu à peu un rebelle, cachant des livres, les lisant en secret, et finissant par rejoindre un groupe de résistants qui mémorisent des ouvrages entiers pour préserver la connaissance. Cette métamorphose est racontée avec une prose poétique et imagée qui rend l’horreur de ce monde encore plus saisissante.

La censure : un feu qui couve toujours

Le thème central de “Fahrenheit 451” est évidemment la censure, mais Bradbury va bien au-delà d’une simple critique des livres interdits. Ce qu’il dépeint est plus insidieux : une société qui s’est auto-censurée, où les citoyens ont progressivement abandonné la lecture, préférant les divertissements faciles et instantanés. Le capitaine Beatty, supérieur de Montag, explique que ce n’est pas le gouvernement qui a d’abord interdit les livres, mais les gens qui ont cessé de s’y intéresser.

Cette vision est terriblement prémonitoire. À l’heure des réseaux sociaux et du contenu ultra-court, où notre capacité d’attention diminue, où l’information est consommée en fragments, la mise en garde de Bradbury résonne comme jamais. La censure la plus efficace n’est-elle pas celle que nous nous imposons nous-mêmes ?

Une critique visionnaire de la culture de masse

En 1953, la télévision commençait tout juste à s’imposer dans les foyers américains. Pourtant, Bradbury a anticipé avec une précision troublante l’emprise des écrans sur nos vies. Dans son roman, les murs des maisons sont remplacés par d’immenses écrans interactifs diffusant des programmes abrutissants, où les personnages de “la famille” appellent les spectateurs par leur prénom pour créer une illusion de connexion.

La femme de Montag, Mildred, est complètement déconnectée de la réalité, préférant ses “parents” télévisuels à toute relation humaine authentique. Elle porte constamment des “coquillages” dans les oreilles (préfiguration étonnante de nos écouteurs sans fil), l’isolant davantage du monde réel. N’est-ce pas le reflet de nos sociétés contemporaines, où nous pouvons passer des heures à scroller sur nos téléphones, déconnectés de notre environnement immédiat ?

La résistance intellectuelle : une flamme dans l’obscurité

Ce qui fait la beauté de “Fahrenheit 451”, c’est qu’il n’est pas seulement une critique désespérée. Il offre aussi une vision de la résistance. Les “hommes-livres” que Montag rencontre à la fin du roman ont trouvé une façon de préserver le savoir : chacun mémorise un livre entier, devenant ainsi une bibliothèque vivante. Cette métaphore puissante nous rappelle que les idées peuvent survivre à la destruction de leur support physique.

Cette résistance intellectuelle est incarnée par le personnage de Faber, ancien professeur qui guide Montag dans sa rébellion. Il explique que ce qui compte dans les livres, ce n’est pas leur existence matérielle, mais les vérités qu’ils contiennent : “Les livres ne sont que des réceptacles qui gardent ce que nous y mettons… ce qui importe, c’est ce qu’ils disent.”

Un contexte historique révélateur

Publié en pleine période maccarthyste aux États-Unis, quand la chasse aux communistes battait son plein et que la censure idéologique était une réalité, “Fahrenheit 451” est indéniablement marqué par son époque. Bradbury réagissait à un climat de suspicion et de conformisme intellectuel qui menaçait la liberté d’expression.

Pourtant, l’auteur a toujours insisté sur le fait que son livre ne dénonçait pas uniquement la censure gouvernementale, mais aussi l’appauvrissement culturel volontaire d’une société obsédée par le divertissement facile. C’est cette double lecture qui rend l’œuvre si riche et toujours pertinente.

Pourquoi ce livre brûle-t-il encore nos consciences ?

Si “Fahrenheit 451” continue de nous fasciner, c’est parce qu’il pose des questions fondamentales sur notre rapport au savoir et à la pensée critique. À l’ère des fake news, des bulles de filtrage algorithmiques et de l’information instantanée, la capacité à penser par soi-même et à confronter des idées complexes n’a jamais été aussi cruciale.

Le roman nous invite à réfléchir : sommes-nous en train de créer, sans le savoir, notre propre version de cette dystopie ? Quand nous préférons les résumés aux œuvres complètes, les vidéos courtes aux analyses approfondies, ne perdons-nous pas quelque chose d’essentiel ?

Une flamme qui ne s’éteint pas

Ce qui me touche profondément dans “Fahrenheit 451”, c’est son optimisme paradoxal. Malgré la noirceur du monde qu’il dépeint, Bradbury croit en la résilience de la culture et du savoir. Les dernières pages du roman, où Montag rejoint la communauté des hommes-livres, offrent une lueur d’espoir : tant qu’il restera des humains pour préserver et transmettre les idées, celles-ci ne pourront jamais être complètement détruites.

En refermant ce livre, on ressent l’urgence de protéger notre héritage culturel, non pas en l’enfermant dans des musées, mais en le faisant vivre dans nos esprits et nos conversations. “Fahrenheit 451” n’est pas seulement une mise en garde contre ce que nous pourrions perdre, c’est aussi une célébration passionnée de ce que les livres nous apportent : la capacité à voyager dans d’autres esprits, à vivre d’autres vies, à questionner nos certitudes.

Si vous ne l’avez pas encore lu, ou si votre dernière lecture remonte à vos années lycée, je vous encourage vivement à (re)découvrir ce chef-d’œuvre. Sa flamme, loin de s’éteindre avec le temps, n’a fait que gagner en intensité. Et qui sait ? Peut-être deviendrez-vous, vous aussi, un gardien de ses précieuses idées.