L'Étranger d'Albert Camus : L'absurde au cœur de la condition humaine

Dans le panthéon des œuvres littéraires qui ont marqué le XXe siècle, “L’Étranger” d’Albert Camus occupe une place singulière. Publié en 1942 en pleine Seconde Guerre mondiale, ce court roman est devenu l’une des pierres angulaires de la littérature existentialiste et absurde. À travers le personnage de Meursault, Camus nous invite à une réflexion profonde sur l’indifférence, la société et le sens de l’existence. Plus de 80 ans après sa publication, cette œuvre continue de fasciner les lecteurs par sa puissance évocatrice et son questionnement philosophique toujours d’actualité.

Un récit d’une simplicité trompeuse

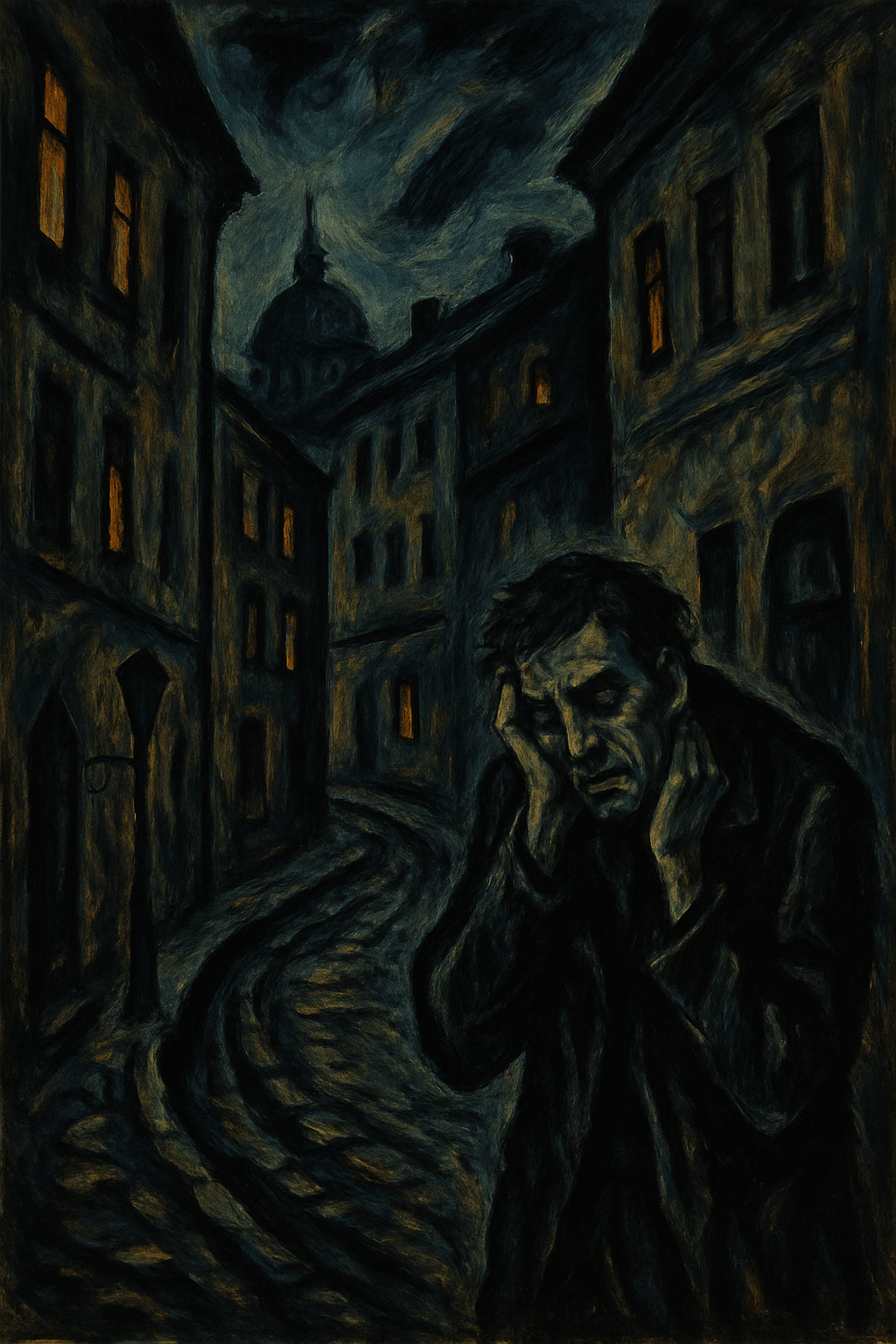

L’intrigue de “L’Étranger” se déploie avec une économie de moyens qui fait toute sa force. Meursault, modeste employé de bureau à Alger, apprend le décès de sa mère et se rend à l’enterrement sans manifester les émotions attendues. Cette indifférence apparente, qui se poursuit tout au long du récit, culmine lorsqu’il tue un Arabe sur une plage ensoleillée, presque par hasard, “à cause du soleil”. Arrêté, jugé et condamné à mort, Meursault devient, paradoxalement, de plus en plus lucide face à l’absurdité de sa condition.

La narration à la première personne nous plonge dans la conscience de ce personnage étrange, qui rapporte les faits avec un détachement clinique. Cette distance émotionnelle crée un malaise chez le lecteur, confronté à un protagoniste qui refuse de jouer le jeu social des conventions et des sentiments attendus. Meursault ne pleure pas à l’enterrement de sa mère, entame une relation amoureuse le lendemain, et semble plus préoccupé par les sensations physiques que par les implications morales de ses actes.

Une œuvre fondatrice de la pensée de l’absurde

“L’Étranger” est indissociable de la philosophie de l’absurde que Camus développera dans “Le Mythe de Sisyphe”, publié la même année. L’absurde naît de la confrontation entre l’homme qui cherche un sens et un monde qui n’en offre pas. Meursault incarne cette condition : il ne ment pas, ne simule pas des sentiments qu’il n’éprouve pas, et cette honnêteté radicale le rend étranger à la société qui l’entoure.

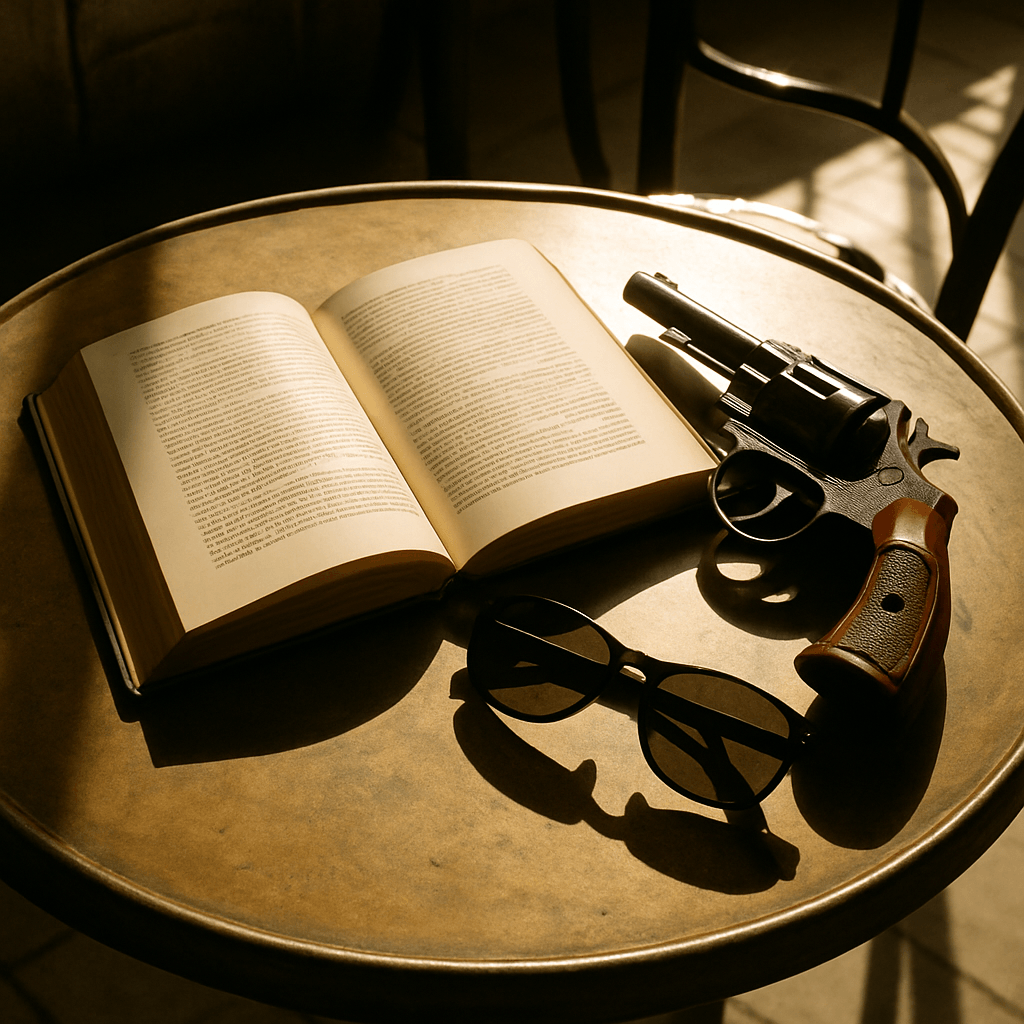

Le procès de Meursault constitue l’un des moments les plus saisissants du roman. Il n’est pas tant jugé pour avoir tué un homme que pour ne pas avoir pleuré à l’enterrement de sa mère. La société, représentée par la justice, condamne davantage son indifférence que son crime. Comme l’écrit Camus : “Dans notre société, tout homme qui ne pleure pas à l’enterrement de sa mère risque d’être condamné à mort.” Cette phrase cristallise la critique sociale qui sous-tend l’œuvre : nous sommes jugés sur notre capacité à nous conformer aux conventions, non sur nos actes eux-mêmes.

Un style épuré au service de l’absurde

Le style de Camus dans “L’Étranger” est d’une limpidité remarquable. Les phrases courtes, dépouillées, presque télégraphiques, reflètent parfaitement l’état d’esprit du protagoniste. “Aujourd’hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas.” Ces premières lignes donnent immédiatement le ton : Meursault constate les faits sans affect, sans chercher à les interpréter ou à leur donner un sens.

Cette écriture minimaliste, qui évite les effets de style et les métaphores, traduit l’absence de transcendance dans l’univers de Meursault. Le monde est décrit tel qu’il est perçu, dans sa matérialité brute : le soleil qui éblouit, la chaleur qui accable, la mer qui rafraîchit. Ces sensations physiques prennent plus d’importance que les considérations morales ou sociales, illustrant la philosophie sensualiste de Camus.

Une réception contrastée devenue reconnaissance universelle

À sa publication, “L’Étranger” a suscité des réactions contrastées. Si certains critiques ont immédiatement salué la nouveauté et la profondeur du propos, d’autres ont été déconcertés par ce personnage amoral et indifférent. Jean-Paul Sartre, dans une critique célèbre, a reconnu la puissance de l’œuvre tout en la distinguant de sa propre conception de l’existentialisme.

Avec le temps, le roman s’est imposé comme un classique incontournable, traduit dans des dizaines de langues et étudié dans les écoles du monde entier. Son influence s’étend bien au-delà de la littérature, touchant le cinéma, la musique et les arts visuels. The Cure s’en est inspiré pour “Killing an Arab”, tandis que des réalisateurs comme Luchino Visconti ont porté l’œuvre à l’écran.

Pourquoi (re)lire “L’Étranger” aujourd’hui ?

Dans notre époque hyperconnectée, où l’expression des émotions est constamment sollicitée et mise en scène sur les réseaux sociaux, la figure de Meursault résonne avec une actualité troublante. Son refus de feindre des sentiments qu’il n’éprouve pas interroge notre propension contemporaine à l’hypocrisie émotionnelle et à la surenchère affective.

Par ailleurs, dans un monde où l’absurde se manifeste quotidiennement à travers les guerres, les crises écologiques et les injustices sociales, la quête de sens demeure une préoccupation fondamentale. “L’Étranger” nous rappelle que face à l’absurdité du monde, la lucidité et l’authenticité constituent peut-être les seules réponses dignes.

Enfin, la question de l’altérité et de notre rapport à “l’étranger” – celui qui ne partage pas nos codes – reste cruellement d’actualité dans nos sociétés traversées par les débats sur l’immigration et l’intégration. Le roman de Camus, situé dans l’Algérie coloniale, offre une réflexion toujours pertinente sur notre rapport à la différence et à la norme sociale.

Une œuvre qui ne cesse d’interroger

“L’Étranger” est de ces livres rares qui, tout en étant accessibles, ne cessent de s’approfondir à chaque relecture. Court par sa taille mais immense par sa portée, ce roman constitue une porte d’entrée idéale dans l’œuvre de Camus et dans la philosophie existentialiste.

Sa force réside dans sa capacité à nous faire ressentir l’absurde plutôt qu’à nous l’expliquer. À travers le regard détaché de Meursault, nous sommes invités à questionner nos propres conventions, nos automatismes émotionnels et sociaux. Et peut-être, comme le protagoniste dans sa cellule face à l’imminence de sa mort, à découvrir “la tendre indifférence du monde” – non comme un désespoir, mais comme une forme paradoxale de liberté.