La Route de Cormac McCarthy : odyssée post-apocalyptique et parabole sur l'amour paternel

Dans le paysage de la littérature contemporaine, certaines œuvres parviennent à nous hanter bien longtemps après leur lecture. La Route de Cormac McCarthy appartient indéniablement à cette catégorie. Publié en 2006 et récompensé par le prix Pulitzer en 2007, ce roman nous plonge dans un monde dévasté où un père et son fils traversent une Amérique en cendres. Derrière sa noirceur apparente, l’œuvre déploie une réflexion profonde sur la condition humaine, l’amour filial et la persistance de l’espoir face à l’anéantissement.

Un récit d’une simplicité trompeuse

L’intrigue de La Route se caractérise par une épure narrative saisissante. Dans un monde post-apocalyptique dont nous ne connaîtrons jamais précisément la cause de l’effondrement, un homme et son jeune fils, jamais nommés, cheminent vers le sud des États-Unis. Leur espoir : atteindre la côte où les conditions climatiques seraient moins rudes. Leur quotidien se résume à une lutte constante pour la survie : recherche de nourriture, abri pour la nuit, et surtout, évitement des groupes de cannibales qui sillonnent les routes.

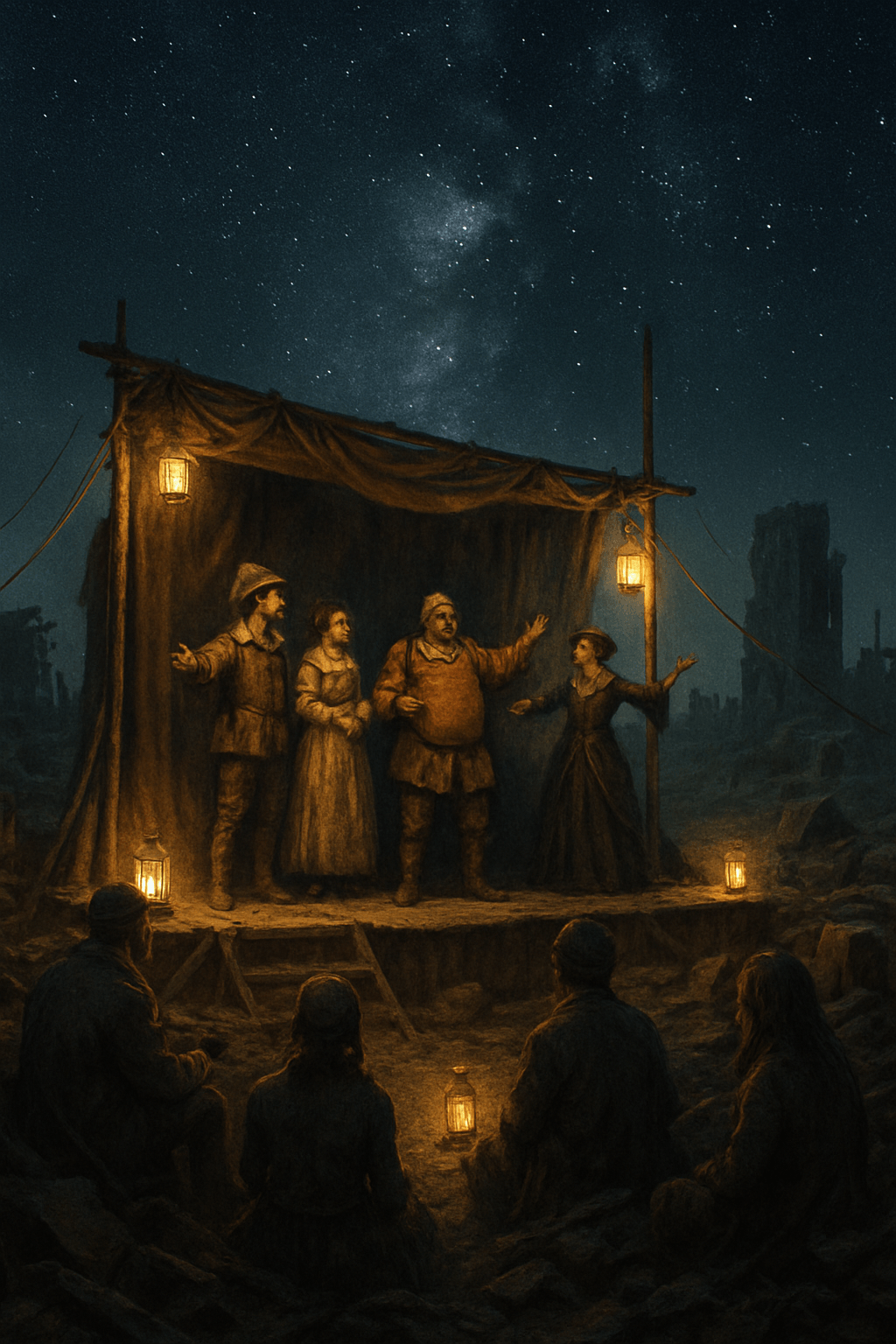

Cette trame narrative minimaliste sert d’écrin à une exploration existentielle d’une rare intensité. McCarthy déploie une économie de moyens remarquable qui rappelle par moments l’épure de Samuel Beckett dans En attendant Godot, bien que dans un registre radicalement différent. Chez McCarthy, cette simplicité narrative amplifie la puissance émotionnelle du récit plutôt que de la diluer.

Une prose incandescente

Le style de McCarthy constitue l’une des signatures les plus reconnaissables de la littérature américaine contemporaine. Dans La Route, sa prose atteint un degré de maîtrise stupéfiant. L’auteur déploie une écriture à la fois dépouillée et poétique, marquée par des phrases courtes, souvent nominales, et par l’absence presque totale de ponctuation conventionnelle. Cette approche stylistique crée un rythme haletant qui épouse parfaitement l’urgence de la situation des personnages.

Les descriptions de paysages dévastés sont particulièrement saisissantes. McCarthy excelle dans l’art de peindre la désolation avec une précision clinique qui confine au sublime :

“Des cendres grises recouvraient tout. La route serpentait à travers des forêts carbonisées, silencieuses, dépourvues d’oiseaux. Au loin, le grondement sourd des glissements de terrain.”

Cette capacité à transmuter l’horreur en beauté constitue l’un des tours de force du roman. McCarthy parvient à créer une esthétique de la désolation qui, paradoxalement, n’est jamais dénuée de grandeur.

Le duo père-fils : une relation au cœur du récit

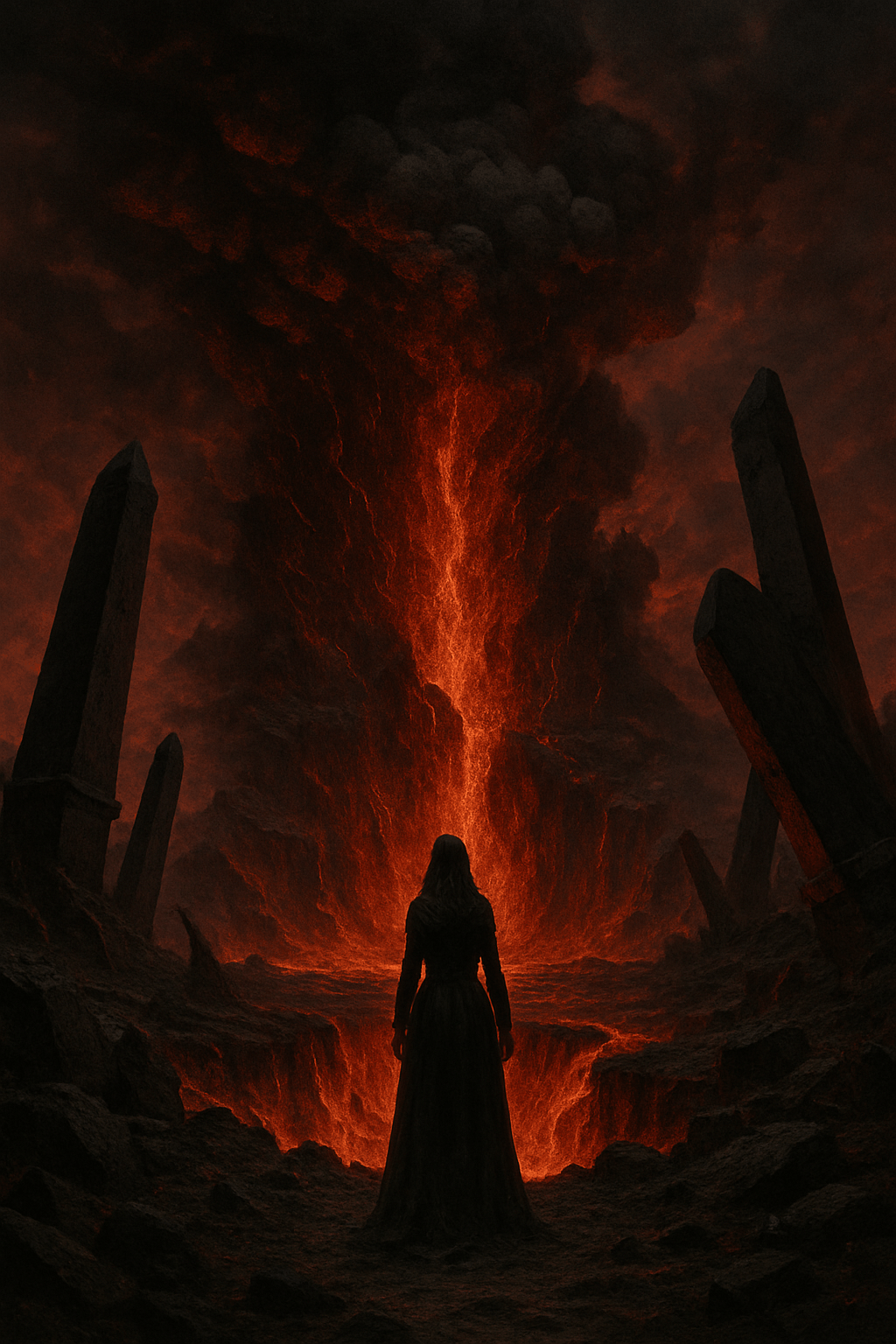

La relation entre le père et le fils constitue l’axe émotionnel central de La Route. McCarthy explore avec une sensibilité déchirante les dynamiques complexes de cet amour paternel poussé à ses limites ultimes. Le père, consumé par la nécessité de protéger son fils, oscille entre tendresse protectrice et dureté nécessaire à leur survie. Sa détermination à “porter le feu” - métaphore récurrente de l’espoir et de l’humanité - structure l’ensemble du récit.

Le fils, quant à lui, incarne une forme de pureté morale préservée malgré l’horreur environnante. Son insistance à “rester parmi les gentils” et sa compassion instinctive contrastent avec le pragmatisme parfois brutal de son père. Cette dualité crée une tension narrative constante qui enrichit considérablement la portée philosophique de l’œuvre.

La question qui traverse le roman pourrait se formuler ainsi : comment préserver son humanité dans un monde qui a perdu la sienne ? La réponse de McCarthy semble résider dans cette relation filiale où l’amour constitue le dernier rempart contre la barbarie.

Une méditation sur la moralité en temps d’apocalypse

La Route développe une réflexion profonde sur l’éthique en situation extrême. Dans un monde où les structures sociales ont disparu et où la survie immédiate semble dicter sa loi, McCarthy interroge ce qui reste de notre humanité. Cette dimension morale rapproche par certains aspects son œuvre de La Peste de Camus, bien que dans un cadre radicalement différent : les deux textes explorent comment l’humanité réagit face à une catastrophe qui la dépasse.

Le dialogue entre le père et le fils sur la distinction entre “les gentils” et “les méchants” constitue l’un des fils conducteurs du récit. La vision manichéenne de l’enfant se heurte à la complexité morale d’un monde où les compromis sont parfois nécessaires à la survie. Cette tension éthique culmine lors des rencontres avec d’autres survivants, notamment un vieil homme nommé Ely, figure prophétique qui questionne la pertinence même de la survie dans un tel monde.

McCarthy ne propose pas de réponses simples à ces dilemmes moraux. Il préfère exposer leur complexité et laisser le lecteur confronté à ses propres questionnements. Cette approche confère au roman une profondeur philosophique qui transcende largement le cadre du simple récit post-apocalyptique.

Le temps et la mémoire dans un monde finissant

La temporalité dans La Route présente une structure fascinante. Le récit se déroule dans un présent perpétuel, rythmé par la marche incessante des protagonistes. Pourtant, ce présent est constamment hanté par un passé qui s’efface progressivement. Les souvenirs du père - notamment ceux concernant sa femme, qui s’est suicidée avant le début du récit - apparaissent comme des fragments lumineux dans l’obscurité ambiante.

McCarthy explore avec finesse la façon dont la mémoire devient à la fois un refuge et un fardeau. Pour le père, les souvenirs représentent une connexion précieuse avec le monde d’avant, mais aussi une source de douleur insupportable. Pour le fils, né après la catastrophe, le monde d’avant n’existe que dans les récits paternels, créant une forme de mythologie personnelle.

Cette réflexion sur la mémoire s’accompagne d’une méditation sur la transmission culturelle. Dans un monde où les livres ont servi de combustible et où les objets ont perdu leur usage initial, comment préserver le savoir humain ? Cette question traverse l’œuvre et lui confère une dimension presque anthropologique.

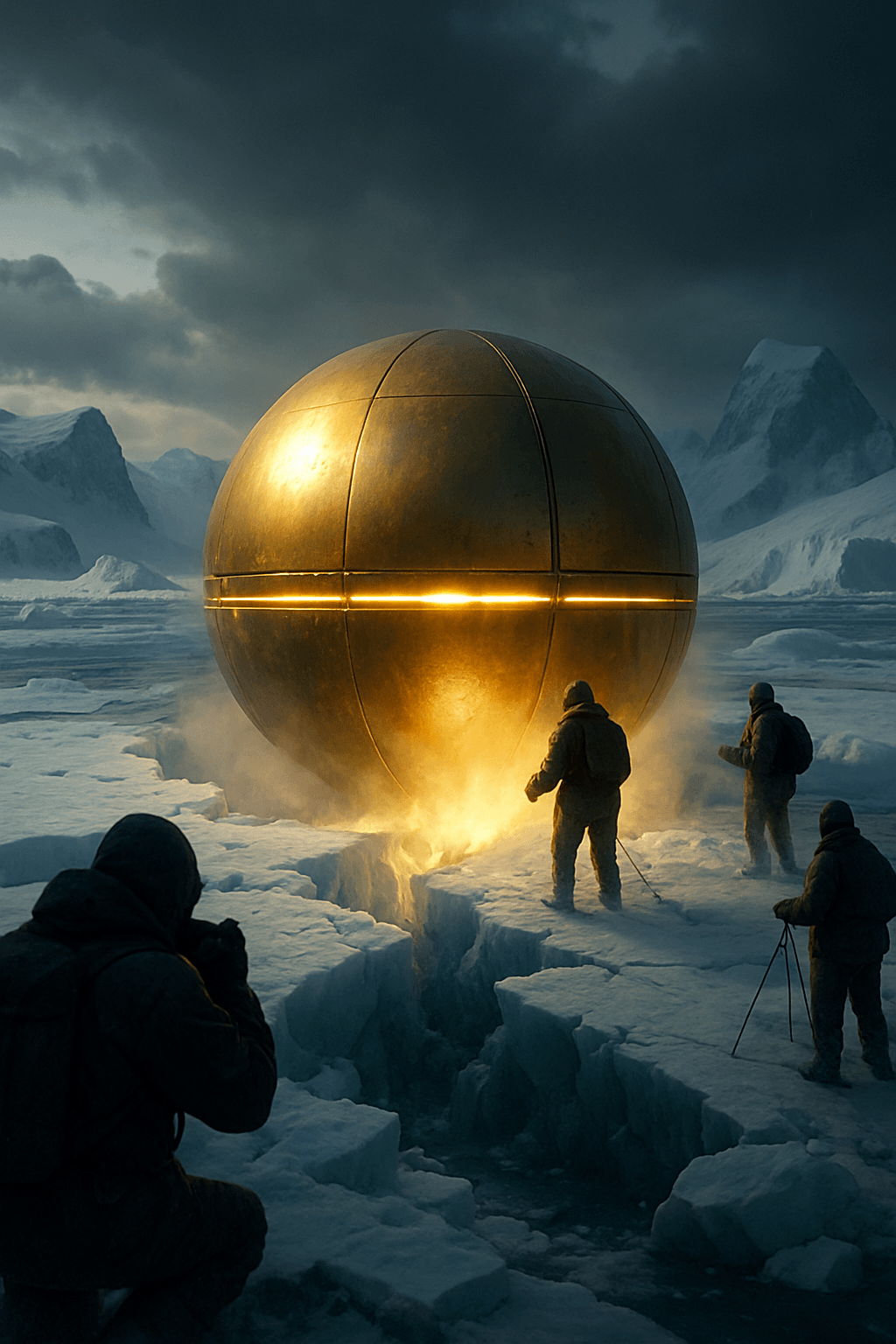

Une apocalypse sans explication

L’une des caractéristiques les plus marquantes de La Route réside dans le refus délibéré de McCarthy d’expliquer l’origine de la catastrophe. Contrairement à de nombreuses œuvres post-apocalyptiques qui détaillent minutieusement les causes de l’effondrement (guerre nucléaire, pandémie, catastrophe climatique), La Route maintient un silence absolu sur ce point.

Cette absence d’explication n’est pas une lacune narrative mais un choix délibéré qui renforce la portée universelle du récit. En se concentrant sur les conséquences plutôt que sur les causes, McCarthy évite l’écueil du roman à thèse et transforme son récit en parabole intemporelle sur la condition humaine.

Cette approche distingue La Route d’œuvres comme Le Fléau de Stephen King ou La Servante écarlate de Margaret Atwood, qui ancrent leur dystopie dans des mécanismes sociopolitiques explicités. Chez McCarthy, l’apocalypse devient métaphysique avant d’être historique ou politique.

L’espoir dans les cendres

Malgré sa noirceur apparente, La Route n’est pas un roman désespéré. McCarthy y tisse avec subtilité une réflexion sur la persistance de l’espoir dans les circonstances les plus adverses. Cet espoir ne prend pas la forme d’un optimisme naïf mais s’incarne dans des gestes minuscules et des choix quotidiens.

La métaphore récurrente du “feu à porter” symbolise cette flamme d’humanité que les protagonistes s’efforcent de maintenir allumée. Le fils, particulièrement, incarne cette dimension d’espérance par sa capacité à s’émerveiller encore face à des découvertes simples (une canette de soda, un bunker rempli de provisions) et par sa compassion instinctive.

La fin du roman, délibérément ambiguë, ouvre une perspective qui, sans être explicitement optimiste, suggère la possibilité d’une reconstruction. Cette ouverture finale rappelle que même dans les ténèbres les plus profondes, la lumière peut persister.

Conclusion : une œuvre majeure de la littérature contemporaine

La Route transcende largement les frontières du genre post-apocalyptique pour s’imposer comme une méditation profonde sur l’amour, la moralité et la condition humaine. Par sa prose incandescente et sa puissance émotionnelle, le roman de McCarthy nous confronte à des questions essentielles : que reste-t-il de notre humanité lorsque tout s’effondre ? Comment préserver la bonté dans un monde dominé par la barbarie ?

La force de McCarthy réside dans sa capacité à transformer un récit de survie en une véritable parabole métaphysique. En refusant les explications faciles et les résolutions simplistes, il crée une œuvre d’une rare densité philosophique qui continue de résonner longtemps après sa lecture.

La Route nous rappelle que la littérature, à son meilleur, ne se contente pas de divertir ou d’émouvoir : elle nous invite à contempler notre condition avec lucidité et, peut-être, à y discerner des raisons d’espérer malgré tout. Dans un monde contemporain traversé par ses propres angoisses apocalyptiques, cette leçon résonne avec une actualité troublante.