Le Capitaine Fracasse de Théophile Gautier : entre aventure flamboyante et poésie picturale

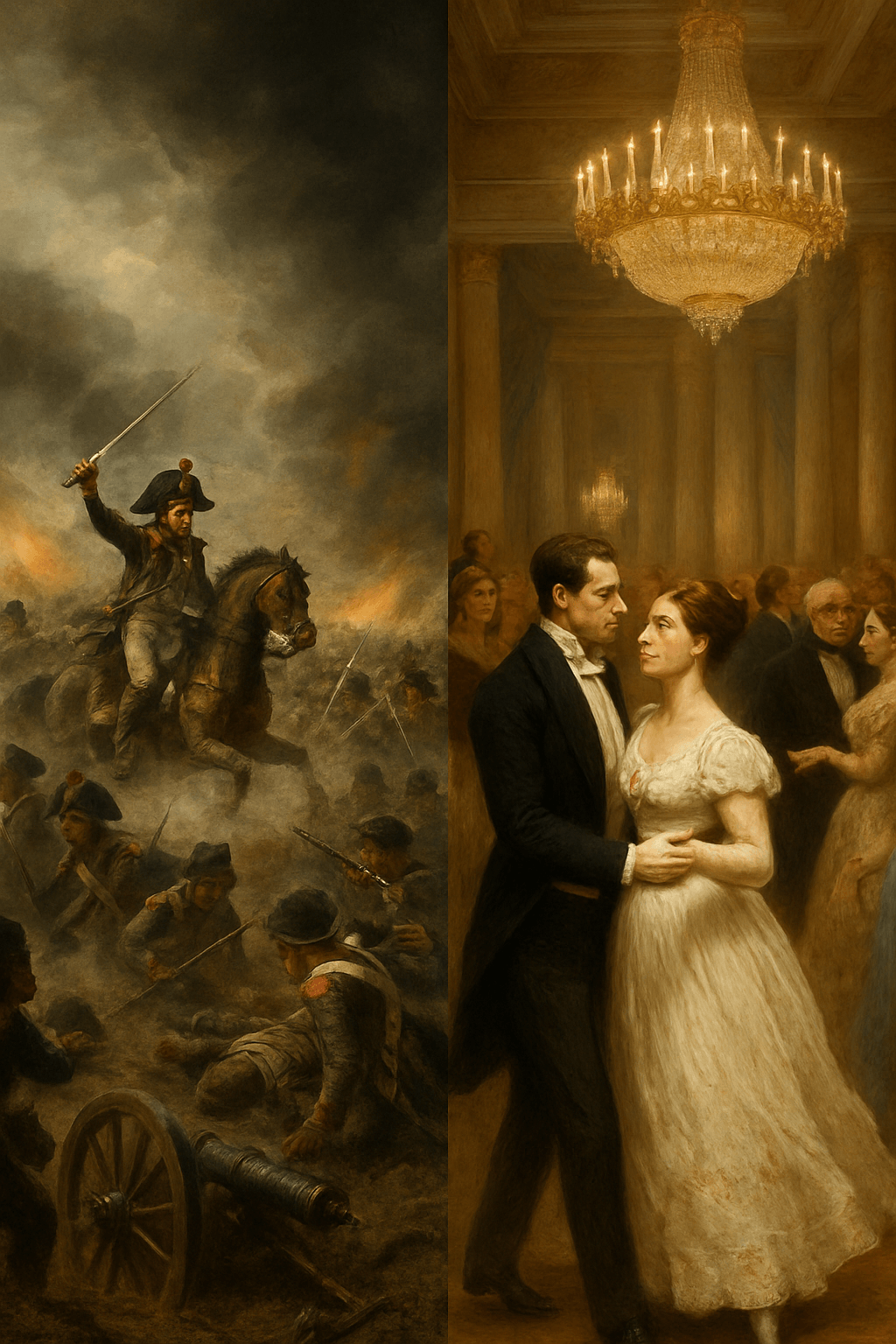

Dans l’univers des romans d’aventures français du XIXe siècle, Le Capitaine Fracasse brille comme une étoile singulière. Cette œuvre de Théophile Gautier, publiée en feuilleton entre 1861 et 1863, puis en volume complet en 1863, nous transporte dans un voyage picaresque à travers la France du XVIIe siècle. Entre ruines gothiques et routes poussiéreuses, entre salles de spectacle improvisées et auberges mal famées, Gautier déploie un récit où l’aventure se teinte de poésie et où la mélancolie côtoie l’action la plus vive.

Un baron ruiné devenu comédien errant

L’histoire commence dans un décor emblématique du romantisme : un château délabré, celui de Sigognac, dernier refuge d’une noblesse déchue. Le jeune baron de Sigognac y survit misérablement, entouré de serviteurs vieillissants aussi fidèles que démunis. Lorsqu’une troupe de comédiens itinérants frappe à sa porte par une nuit d’orage, sa vie bascule. Attiré par la belle Isabelle et poussé par la nécessité, il quitte son domaine ancestral pour suivre ces artistes ambulants.

Ce qui fait la force du roman est la transformation du protagoniste. De jeune noble mélancolique et désargenté, Sigognac devient “Le Capitaine Fracasse”, personnage de théâtre flamboyant qui excelle dans les rôles de bretteur. Cette métamorphose n’est pas qu’un simple changement de costume, mais une véritable renaissance identitaire. Gautier dépeint avec finesse l’évolution psychologique de son héros qui, au contact de la vie itinérante, découvre à la fois l’amour, l’amitié et sa propre valeur.

Une galerie de personnages hauts en couleur

L’une des grandes réussites de Gautier est sa galerie de personnages secondaires, tous dessinés avec une précision remarquable. La troupe théâtrale constitue un microcosme fascinant où chaque comédien incarne un type de la commedia dell’arte tout en possédant une personnalité propre :

- Blazius, le pédant alcoolique mais érudit

- Léandre, le séducteur vaniteux

- Scapin, le valet rusé

- Matamore, le fanfaron décharné

- Sérafina et Zerbine, les coquettes

- Le Tyran, directeur de la troupe au grand cœur

- Et bien sûr Isabelle, l’ingénue vertueuse qui captive le cœur de Sigognac

À ces figures s’ajoutent des antagonistes mémorables, comme le duc de Vallombreuse, rival amoureux de Sigognac, dont l’arrogance aristocratique contraste avec la noblesse d’âme du héros désargenté. Cette opposition entre noblesse de sang et noblesse de cœur traverse tout le roman.

Un voyage à travers la France du Grand Siècle

Le Capitaine Fracasse est aussi un roman de voyage. Gautier nous entraîne sur les routes de la France provinciale du XVIIe siècle, dans une période située sous le règne de Louis XIII. Avec un souci remarquable du détail historique, l’auteur recrée les atmosphères des auberges, des châteaux et des théâtres improvisés où se produisent les comédiens.

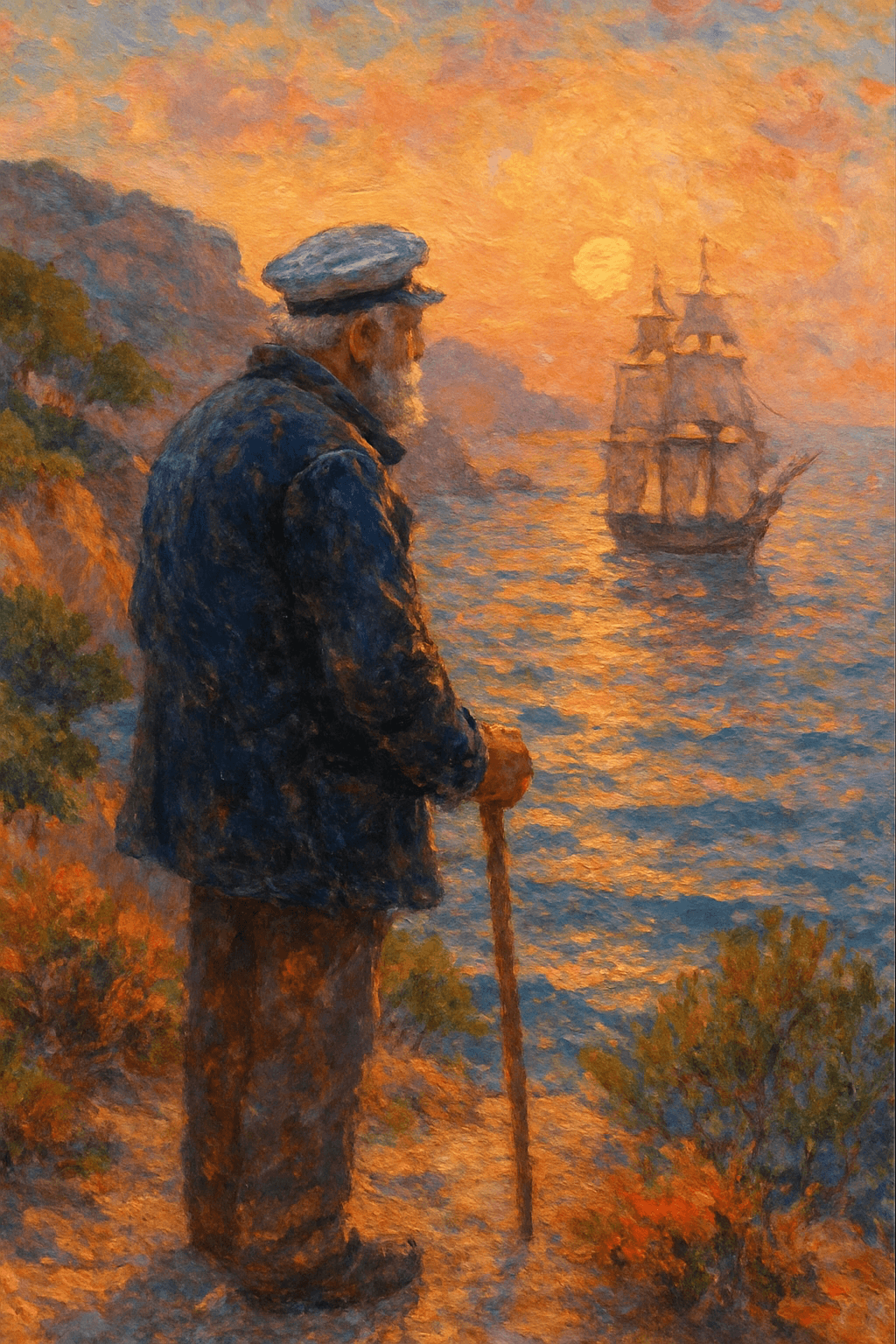

La description du “Château de la Misère” dans les premières pages compte parmi les plus belles évocations architecturales de la littérature française. Gautier y déploie tout son talent pictural, lui qui fut également critique d’art. Chaque lieu traversé par la troupe devient l’occasion d’un tableau vivant où les décors sont décrits avec une précision presque tactile.

Cette dimension visuelle rappelle par moments la richesse descriptive de Victor Hugo dans Notre-Dame de Paris, bien que Gautier privilégie davantage l’élégance stylistique à la puissance dramatique hugolienne. Là où Hugo cherche souvent le contraste violent, Gautier préfère les nuances et les dégradés, fidèle à son esthétique parnassienne.

Entre roman de cape et d’épée et œuvre poétique

Le Capitaine Fracasse occupe une position particulière dans l’histoire littéraire. Il s’inscrit dans la tradition du roman de cape et d’épée, popularisée par Alexandre Dumas avec Les Trois Mousquetaires, mais s’en distingue par sa sensibilité poétique et son attention aux détails esthétiques. Si Dumas privilégie l’action et l’intrigue, Gautier s’attarde sur les atmosphères et la psychologie des personnages.

Les scènes d’action ne manquent pourtant pas : duels, embuscades, enlèvements ponctuent le récit avec brio. La progression de Sigognac comme bretteur est particulièrement bien rendue, depuis ses premiers pas maladroits jusqu’à ses affrontements spectaculaires avec Vallombreuse. Mais ces moments de tension sont toujours enchâssés dans une narration attentive aux décors, aux costumes, aux jeux de lumière.

Cette double nature du roman - aventureux et poétique - reflète la personnalité artistique de Gautier lui-même, à la fois romantique par ses thèmes et parnassien par son souci de la forme. L’auteur de Émaux et Camées ne peut s’empêcher de ciseler ses phrases même dans les moments les plus dramatiques.

Un regard sur le théâtre et la condition d’artiste

Au-delà de l’aventure, Le Capitaine Fracasse offre une réflexion sur l’art théâtral et la condition des comédiens au XVIIe siècle. Gautier dépeint avec justesse la précarité de ces troupes itinérantes, leur statut social ambigu (à la fois admirés pour leur talent et méprisés pour leur mode de vie), et la magie qu’ils parviennent à créer malgré des conditions souvent difficiles.

Les représentations théâtrales sont décrites avec précision, qu’il s’agisse des farces populaires ou des tragédies plus ambitieuses. Gautier montre comment ces comédiens adaptent leur répertoire selon les publics, des paysans aux aristocrates. Cette dimension méta-théâtrale - le théâtre dans le roman - ajoute une profondeur réflexive à l’œuvre.

En ce sens, Le Capitaine Fracasse peut être rapproché du Roman comique de Scarron, écrit deux siècles plus tôt, qui mettait déjà en scène une troupe de comédiens ambulants. Mais là où Scarron privilégiait la satire et le burlesque, Gautier opte pour une vision plus romantique et idéalisée du théâtre comme art de la métamorphose et de la liberté.

Une écriture picturale et sensuelle

Le style de Gautier constitue l’un des attraits majeurs du roman. Ancien élève du peintre Rioult avant de se tourner vers la littérature, l’auteur possède un œil exceptionnellement sensible aux couleurs, aux formes et aux textures. Ses descriptions transforment chaque scène en tableau vivant, chaque personnage en portrait minutieux.

Cette qualité picturale se manifeste particulièrement dans les scènes d’intérieur, comme celle du repas des comédiens au château de Sigognac, où la lumière des chandelles, les reflets sur la vaisselle et les expressions des visages sont rendus avec une précision presque hollandaise. De même, les paysages traversés par la troupe - landes gasconnes, forêts enneigées, villes provinciales - sont décrits avec une attention aux variations de lumière qui évoque les peintres paysagistes.

À cette dimension visuelle s’ajoute une sensualité discrète mais omniprésente. Gautier excelle à évoquer les sensations physiques : le froid mordant de l’hiver, la chaleur réconfortante d’un feu, la saveur d’un vin, le toucher d’une étoffe. Cette attention aux perceptions sensorielles immerge le lecteur dans l’expérience vécue des personnages et donne au roman une présence presque physique.

Un succès durable et des adaptations nombreuses

Depuis sa publication, Le Capitaine Fracasse n’a jamais cessé d’être lu et apprécié. Son mélange d’aventure, de romance et de poésie en fait une œuvre accessible qui a su toucher des générations de lecteurs. Le roman a connu de nombreuses adaptations au cinéma, à la télévision et en bande dessinée.

Parmi les adaptations cinématographiques notables, celle d’Abel Gance en 1929 et celle de Pierre Gaspard-Huit en 1961 (avec Jean Marais dans le rôle-titre) ont contribué à populariser l’œuvre auprès du grand public. Plus récemment, la version télévisée de Philippe de Broca (1990) et diverses adaptations en bande dessinée ont maintenu le roman dans l’imaginaire collectif.

Conclusion : Un joyau du romantisme tardif

Le Capitaine Fracasse occupe une place à part dans l’œuvre de Théophile Gautier et dans le roman français du XIXe siècle. Venant après les grandes œuvres romantiques des années 1830, il en reprend certains motifs (le château gothique, le héros mélancolique, l’amour idéalisé) tout en les intégrant dans une structure narrative plus classique et maîtrisée.

Ce qui fait la force durable du roman est sans doute cette combinaison réussie entre l’aventure romanesque et la sensibilité poétique. Gautier parvient à créer un récit captivant qui satisfait le goût du lecteur pour l’action, tout en offrant des moments de contemplation esthétique et de réflexion sur l’art et la condition humaine.

À travers le parcours de Sigognac, de son château délabré aux scènes parisiennes, c’est aussi une méditation sur l’identité et la transformation personnelle que nous propose Gautier. Le jeune baron qui devient comédien avant de retrouver son rang illustre comment l’expérience de l’altérité et de l’art peut enrichir l’existence et révéler à chacun sa véritable nature.

Deux siècles après sa publication, Le Capitaine Fracasse continue de charmer par sa langue somptueuse, ses personnages attachants et son intrigue qui, sans révolutionner les codes du roman d’aventures, les enrichit d’une dimension poétique qui n’appartient qu’à Théophile Gautier.