Le Meilleur des mondes d'Aldous Huxley : Une dystopie toujours d'actualité

Avez-vous déjà imaginé un monde où le bonheur est garanti, mais au prix de votre liberté ? Un monde où la stabilité sociale prime sur l’individualité ? C’est précisément l’univers troublant qu’Aldous Huxley a créé dans son chef-d’œuvre “Le Meilleur des mondes” (Brave New World en version originale), publié en 1932. Près d’un siècle plus tard, cette dystopie visionnaire continue de fasciner et d’inquiéter par sa pertinence croissante. Plongeons ensemble dans cette œuvre majeure qui interroge notre rapport au bonheur, à la technologie et à la liberté.

Une société “parfaite” aux fondements troublants

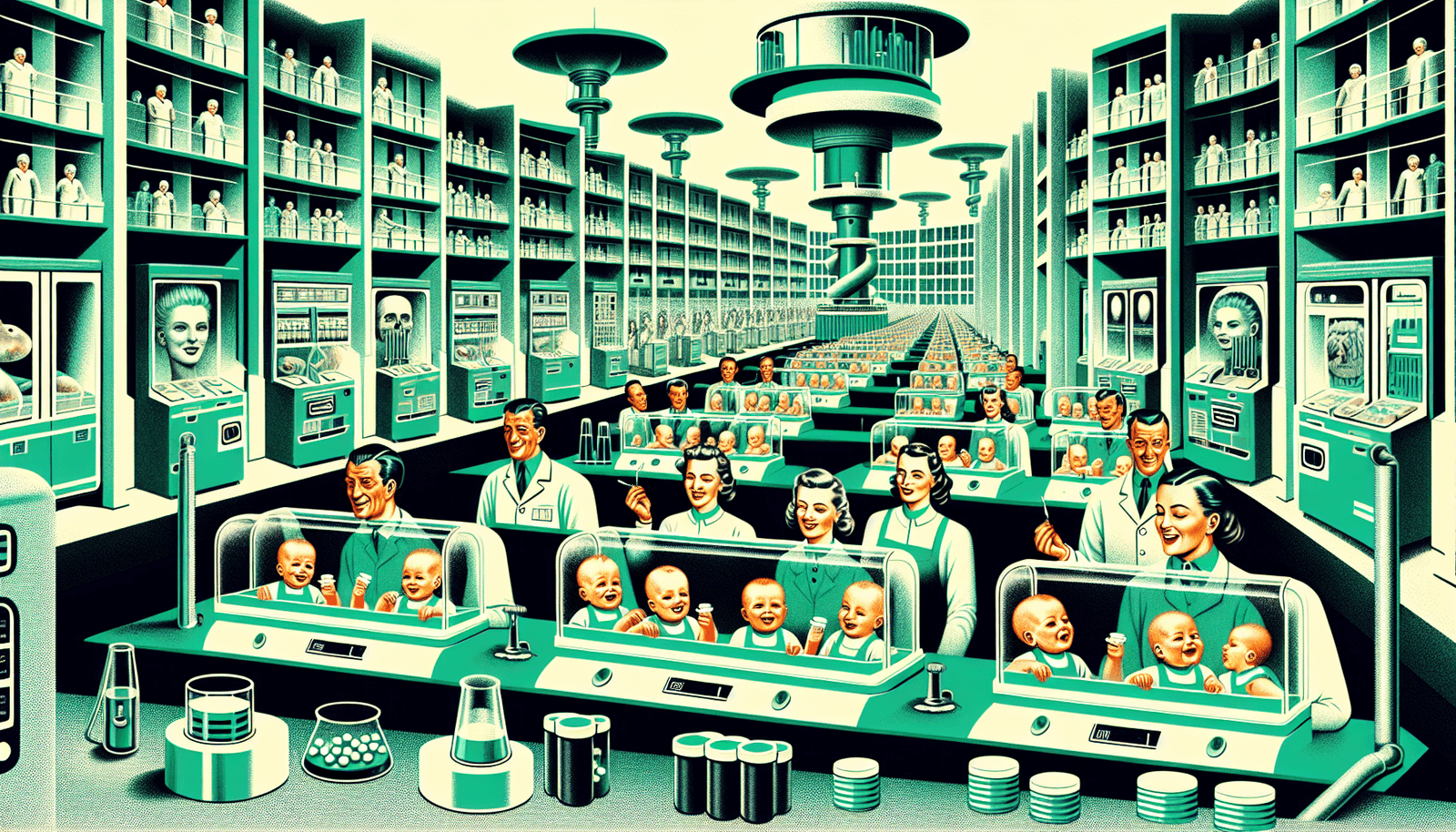

Dans le Londres futuriste de l’an 632 après Ford (notre 2540), Huxley nous présente une civilisation mondiale apparemment idéale. La guerre, la pauvreté, la maladie et même le chagrin ont été éradiqués. La société est organisée selon un système de castes rigide, allant des Alphas intellectuellement supérieurs aux Epsilons semi-abrutis, chacun conditionnés dès la conception pour accepter joyeusement sa place.

Ce qui frappe immédiatement, c’est le contraste entre l’apparente utopie et les moyens mis en œuvre pour l’atteindre : reproduction artificielle, conditionnement hypnopédique (apprentissage pendant le sommeil), et consommation obligatoire de “soma”, une drogue qui procure un bonheur artificiel sans effets secondaires. “Un gramme vaut mieux qu’un damne”, répètent les citoyens, préférant l’évasion chimique à la confrontation avec des émotions négatives.

Le conditionnement social comme pilier du système

L’un des aspects les plus glaçants du roman est le conditionnement behavioriste appliqué dès la naissance. Les enfants sont programmés par répétition pour aimer leur condition et détester ce qui pourrait la perturber. “Soixante-deux mille quatre cents répétitions font une vérité”, proclame le Directeur du Centre d’Incubation. Cette manipulation psychologique est d’autant plus terrifiante qu’elle est présentée comme bienveillante, visant à garantir la stabilité sociale et le bonheur collectif.

Huxley nous force à nous interroger : qu’est-ce qui fait de nous des êtres humains ? Est-ce notre capacité à choisir, même si ce choix implique la souffrance ? Le conditionnement social existe-t-il dans notre propre société, bien que sous des formes moins évidentes ?

Le bonheur artificiel contre la liberté individuelle

Le dilemme central du roman oppose deux conceptions du bonheur. D’un côté, la société du “Meilleur des mondes” offre un bonheur stable, prévisible et sans douleur. De l’autre, les personnages comme John “le Sauvage” (élevé dans une réserve où subsistent les anciennes façons de vivre) défendent un bonheur authentique qui inclut la souffrance, l’art et la spiritualité.

“Mais je ne veux pas de confort. Je veux Dieu, je veux de la poésie, je veux du danger, je veux de la liberté, je veux de la bonté. Je veux du péché”, s’écrie John dans une tirade passionnée qui résume parfaitement cette tension. Huxley nous invite à réfléchir : sommes-nous prêts à sacrifier notre confort pour préserver notre humanité ?

La technologie comme outil de contrôle social

Bien avant l’ère numérique, Huxley avait saisi le potentiel de la technologie comme instrument de domination. Dans son monde, la technologie n’est pas présentée comme intrinsèquement mauvaise, mais son utilisation est entièrement orientée vers le contrôle social. Des techniques de reproduction in vitro aux méthodes de conditionnement, en passant par le soma, tout sert à maintenir l’ordre établi.

Ce qui rend la vision d’Huxley particulièrement perturbante, c’est qu’elle ne repose pas sur la terreur comme dans “1984” d’Orwell, mais sur le plaisir et le consentement. Les citoyens aiment leur servitude. N’est-ce pas là une prédiction bien plus subtile et effrayante de notre propre relation à la technologie ?

Un contexte historique révélateur

Publié en 1932, “Le Meilleur des mondes” émerge dans un contexte historique marqué par plusieurs courants influents : la montée des totalitarismes en Europe, les promesses et menaces de l’industrialisation massive, et les développements de la psychologie behavioriste. Huxley réagit également aux utopies technologiques de H.G. Wells qu’il trouvait naïvement optimistes.

L’entre-deux-guerres est une période où la foi dans le progrès technique côtoie l’angoisse face à la déshumanisation. Huxley canalise ces préoccupations dans une œuvre qui n’est ni simplement technophobe ni nostalgique, mais profondément questionnante sur la direction que prend l’humanité.

Une résonance troublante avec notre époque

Ce qui est frappant, c’est à quel point “Le Meilleur des mondes” résonne avec nos préoccupations contemporaines. À l’ère des réseaux sociaux, de la surveillance de masse, des avancées en génie génétique et de la médicalisation croissante des émotions, les avertissements d’Huxley semblent plus pertinents que jamais.

Notre société de consommation, avec ses divertissements omniprésents et sa quête de satisfaction immédiate, ne rappelle-t-elle pas l’univers du soma ? Les algorithmes qui nous proposent du contenu sur mesure ne sont-ils pas une forme subtile de conditionnement ? Les débats actuels sur l’édition génétique ne font-ils pas écho aux “Alphas” et “Epsilons” d’Huxley ?

Une œuvre qui nous interpelle encore

“Le Meilleur des mondes” n’est pas qu’une simple dystopie divertissante, c’est un miroir déformant mais révélateur de nos sociétés, une invitation à questionner nos valeurs et nos choix collectifs. Si Huxley nous présente un futur cauchemardesque, c’est pour nous inciter à rester vigilants face aux dérives potentielles de nos propres innovations.

La force du roman réside dans sa capacité à nous faire réfléchir sur ce que nous sommes prêts à sacrifier au nom du confort et de la stabilité. Dans un monde où la technologie progresse plus vite que notre réflexion éthique, “Le Meilleur des mondes” nous rappelle l’importance de préserver ce qui fait notre humanité : notre capacité à choisir, à ressentir pleinement, et parfois même à souffrir.

Près d’un siècle après sa publication, cette œuvre visionnaire continue de nous mettre en garde contre les paradis artificiels et nous invite à construire un avenir où le bonheur n’exclut pas la liberté. Une lecture essentielle, aujourd’hui plus que jamais.