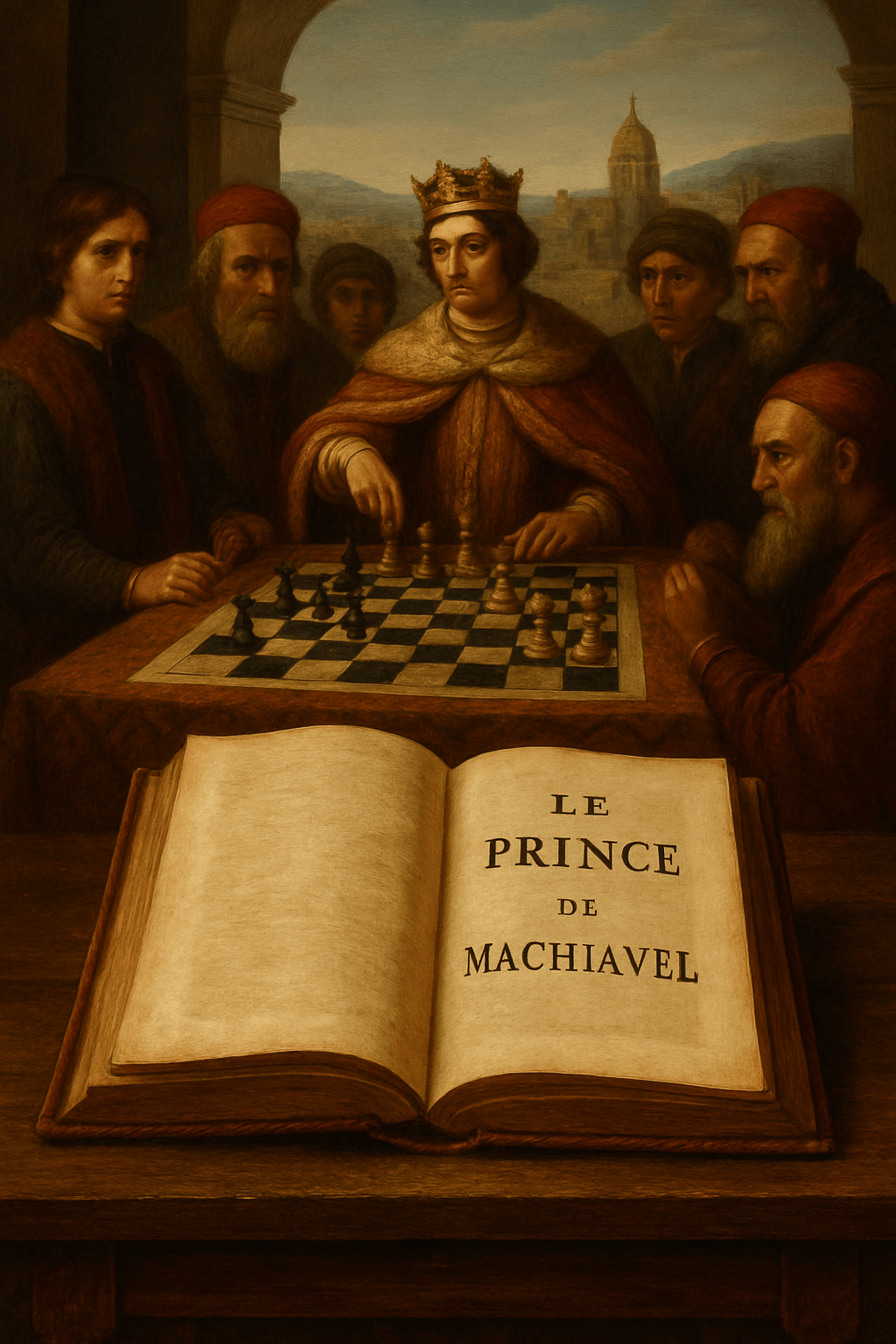

Le Prince de Machiavel : Manuel de survie politique dans un monde impitoyable

📖 EPUB Le Prince de Machiavel

📖 PDF Le Prince de Machiavel

Autres livres diponibles sur le site ebooksgratuits.com

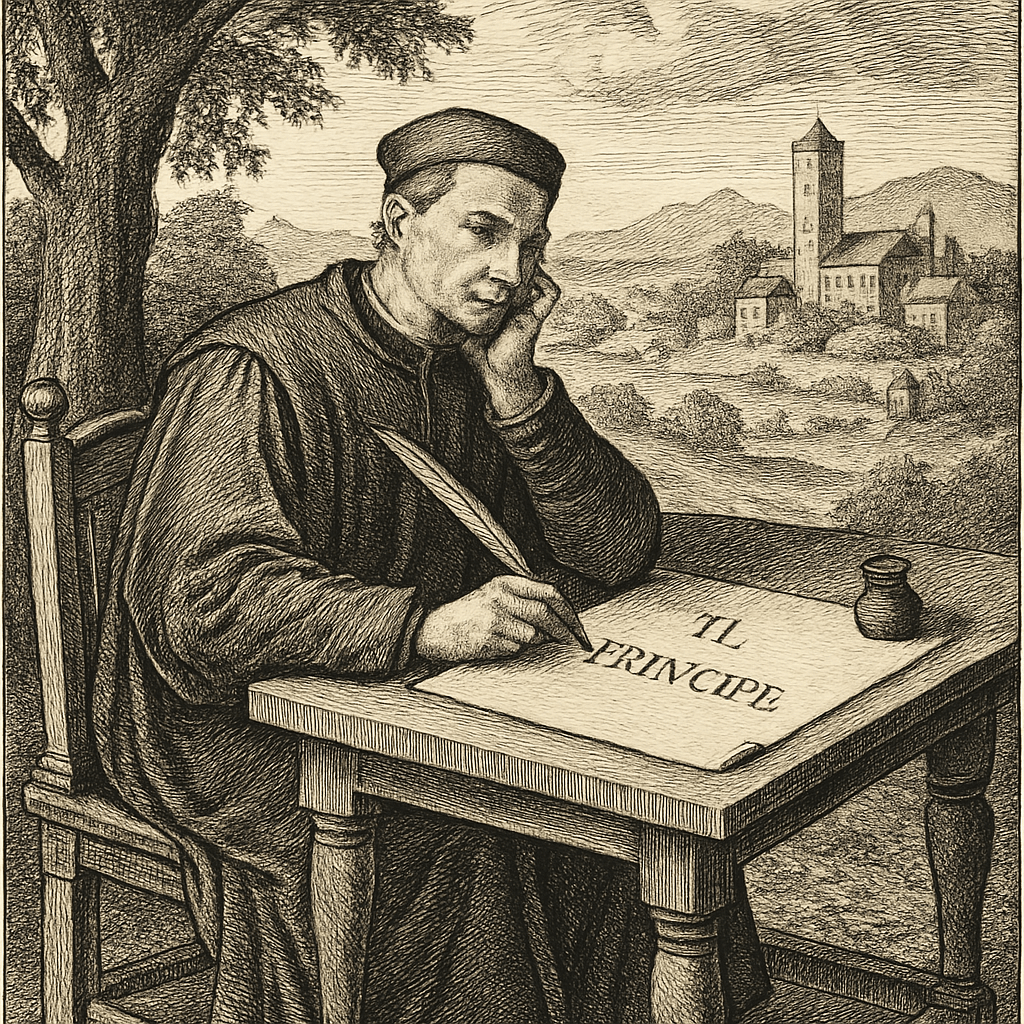

Dans les méandres de la littérature politique, certaines œuvres traversent les siècles sans perdre une once de leur pertinence. Le Prince de Nicolas Machiavel fait indéniablement partie de cette catégorie. Écrit en 1513 mais publié seulement en 1532, cinq ans après la mort de son auteur, ce traité politique compact a bouleversé la conception du pouvoir et continue d’influencer notre compréhension des mécanismes politiques modernes.

Ce petit ouvrage de moins de cent pages a acquis une réputation sulfureuse qui dépasse largement son contenu réel. L’adjectif “machiavélique” est d’ailleurs entré dans le langage courant pour désigner une personne manipulatrice et sans scrupules. Mais que contient réellement ce texte qui a tant marqué la pensée occidentale? Plongeons dans cette œuvre fascinante qui, loin des royaumes imaginaires, nous offre une exploration sans concession des territoires bien réels du pouvoir.

Contexte historique : une Italie fragmentée et vulnérable

Pour saisir pleinement la portée de Le Prince, il faut comprendre le contexte dans lequel il a été rédigé. Au début du XVIe siècle, l’Italie est morcelée en une multitude d’États rivaux : républiques, principautés, duchés et territoires pontificaux se disputent le pouvoir dans un équilibre précaire. Cette fragmentation fait de la péninsule une proie facile pour les grandes puissances européennes comme la France et l’Espagne.

Machiavel, ancien secrétaire de la chancellerie de Florence et diplomate chevronné, a observé de près ces luttes de pouvoir. Après la chute de la République florentine en 1512 et le retour des Médicis, il est écarté du pouvoir, emprisonné, puis assigné à résidence dans sa propriété de Sant’Andrea in Percussina. C’est dans ce contexte d’exil intérieur qu’il rédige Le Prince, initialement destiné à Laurent II de Médicis, dans l’espoir de retrouver une position d’influence.

Structure et contenu : anatomie du pouvoir

Le Prince se présente comme un manuel pratique divisé en vingt-six chapitres concis. Machiavel y aborde méthodiquement les différents types de principautés, les moyens de les acquérir et de les conserver, l’art militaire, les qualités requises d’un prince et ses relations avec ses sujets et conseillers.

L’originalité de l’œuvre réside dans son approche résolument pragmatique. Contrairement aux “miroirs des princes” médiévaux qui prescrivaient des comportements vertueux idéalisés, Machiavel s’intéresse à ce qui fonctionne réellement dans l’exercice du pouvoir. Il fonde son analyse sur l’observation historique et contemporaine, citant abondamment des exemples tirés de l’Antiquité romaine et des événements politiques récents de son époque.

Les principes machiavéliens : réalisme politique à l’état pur

La fin justifie les moyens

La formule n’apparaît jamais textuellement dans Le Prince, mais elle résume efficacement l’une des idées centrales de l’œuvre : un dirigeant doit juger ses actions non pas selon des critères moraux abstraits, mais selon leur efficacité à maintenir l’État. Dans le chapitre XVIII, Machiavel écrit : “Un prince, et surtout un prince nouveau, ne peut observer toutes les choses pour lesquelles les hommes sont tenus pour bons, étant souvent contraint, pour maintenir l’État, d’agir contre la foi, contre la charité, contre l’humanité, contre la religion.”

Cette conception utilitariste de la morale politique a profondément choqué ses contemporains imprégnés d’éthique chrétienne, mais elle constitue l’une des premières formulations du réalisme politique.

Être craint plutôt qu’aimé

Autre principe célèbre de Machiavel : “Il est plus sûr d’être craint que d’être aimé.” Le prince idéal devrait être les deux à la fois, mais puisque cela est rarement possible, la crainte offre une garantie plus solide de l’obéissance des sujets. Toutefois, Machiavel précise immédiatement que le prince doit éviter d’être haï, distinguant subtilement entre la crainte salutaire et la haine destructrice.

La virtù et la fortuna

Deux concepts clés structurent la pensée machiavélienne : la virtù et la fortuna. La virtù ne correspond pas à la vertu chrétienne, mais désigne plutôt les qualités d’énergie, d’habileté et de détermination nécessaires à un dirigeant efficace. La fortuna représente le hasard, les circonstances imprévisibles qui influencent le cours des événements politiques.

Pour Machiavel, un prince capable doit savoir s’adapter aux circonstances changeantes (la fortuna) grâce à sa virtù. Cette vision introduit une conception dynamique de l’action politique, loin des principes moraux immuables.

L’art de gouverner : conseils pratiques

L’apparence et la réalité

Machiavel accorde une importance considérable à l’image publique du prince. Celui-ci doit paraître vertueux aux yeux de ses sujets, même s’il agit parfois différemment en coulisses. “Il n’est pas nécessaire à un prince d’avoir toutes les qualités, mais il est bien nécessaire de paraître les avoir.”

Cette dissociation entre l’être et le paraître a contribué à la réputation sulfureuse de l’œuvre, mais elle révèle surtout une compréhension aiguë de l’importance des perceptions dans l’exercice du pouvoir.

Le rôle de la violence

Pour Machiavel, la violence peut être un outil politique légitime, mais son usage doit être calculé et limité. Les cruautés sont “bien employées” lorsqu’elles sont toutes exécutées d’un seul coup, par nécessité, et qu’elles ne sont pas renouvelées par la suite. À l’inverse, les cruautés qui s’intensifient avec le temps conduisent à la ruine du prince.

Cette approche instrumentale de la violence, dénuée de considérations morales, illustre parfaitement le réalisme machiavélien.

L’héritage controversé : entre diabolisation et réhabilitation

Le Prince a connu un destin paradoxal. Mis à l’Index par l’Église catholique en 1559, il a été considéré pendant des siècles comme un manuel de tyrannie immorale. L’adjectif “machiavélique” est devenu synonyme de duplicité et de cruauté calculée.

Pourtant, une lecture attentive révèle un texte bien plus nuancé. Machiavel ne fait pas l’apologie du mal pour le mal, mais propose une analyse lucide des mécanismes du pouvoir dans un monde imparfait. Son approche descriptive plutôt que prescriptive en fait l’un des fondateurs de la science politique moderne.

Des penseurs comme Spinoza, Rousseau et plus récemment Isaiah Berlin ont contribué à réhabiliter Machiavel, voyant dans son œuvre non pas un éloge de la tyrannie, mais une tentative de comprendre la politique telle qu’elle est, et non telle qu’elle devrait être idéalement.

Une modernité troublante

Ce qui frappe le lecteur contemporain de Le Prince, c’est son étonnante actualité. Les dilemmes qu’il pose entre éthique et efficacité, entre idéaux et réalisme, continuent de hanter la politique moderne. Les discussions sur la “realpolitik”, les débats sur les interventions militaires au nom de valeurs humanitaires, ou encore les scandales politiques mettant en jeu l’image publique des dirigeants font écho aux analyses machiavéliennes.

La prose de Machiavel, claire et directe, dépourvue d’ornements inutiles, contribue à cette impression de modernité. Son style est celui d’un homme d’action qui va droit au but, illustrant ses propos par des exemples historiques précis plutôt que par des développements théoriques abstraits.

Conclusion : au-delà du mythe machiavélique

Le Prince mérite d’être lu au-delà des clichés qui l’entourent. Ni manuel de tyrannie, ni simple curiosité historique, il constitue une réflexion profonde sur les contradictions inhérentes à l’exercice du pouvoir politique.

Sa force réside dans son refus des illusions confortables. En séparant radicalement la morale privée de l’efficacité politique, Machiavel nous confronte à des questions dérangeantes mais essentielles : jusqu’où peut-on aller pour préserver un État ? La fin justifie-t-elle vraiment les moyens ? Comment concilier idéaux et réalisme dans l’action politique ?

Cinq siècles après sa rédaction, ce petit traité continue de fasciner et d’inquiéter, preuve que les mécanismes du pouvoir qu’il décrit demeurent d’une troublante actualité. Dans un monde politique où l’image et la communication ont pris une importance considérable, où les dirigeants doivent naviguer entre idéaux affichés et compromis nécessaires, Le Prince reste un guide incontournable pour quiconque cherche à comprendre les coulisses du pouvoir.