Les Contes merveilleux de Hans Christian Andersen : voyages dans l'âme humaine à travers le prisme du fantastique

Dans le vaste paysage de la littérature enfantine, peu d’œuvres ont su capturer l’imagination collective avec autant de profondeur que les Contes merveilleux de Hans Christian Andersen. Ces récits, qui semblent à première vue destinés aux plus jeunes, révèlent à qui sait les lire une complexité émotionnelle et une richesse symbolique qui transcendent les frontières de l’âge. Contrairement aux contes traditionnels qui se contentent souvent de divertir ou d’instruire, les histoires d’Andersen plongent dans les profondeurs de l’âme humaine, explorant la souffrance, la rédemption et la beauté éphémère de l’existence.

Un conteur né dans l’adversité

Né en 1805 dans une famille modeste du Danemark, Hans Christian Andersen a connu une enfance marquée par la pauvreté. Cette expérience personnelle de la précarité et de l’exclusion sociale imprègne profondément ses contes. L’auteur danois a publié ses premiers contes en 1835, et jusqu’à sa mort en 1875, il a enrichi le patrimoine littéraire mondial de plus de 150 récits qui continuent de fasciner les lecteurs de tous âges.

Ce qui distingue immédiatement les Contes merveilleux d’Andersen des recueils folkloriques de ses contemporains, c’est leur origine. Alors que les frères Grimm collectaient et adaptaient des histoires populaires transmises oralement, Andersen créait des œuvres originales, puisant dans son imagination fertile et dans ses expériences personnelles pour façonner des univers à la fois familiers et étrangement nouveaux.

Une plume qui transforme le banal en extraordinaire

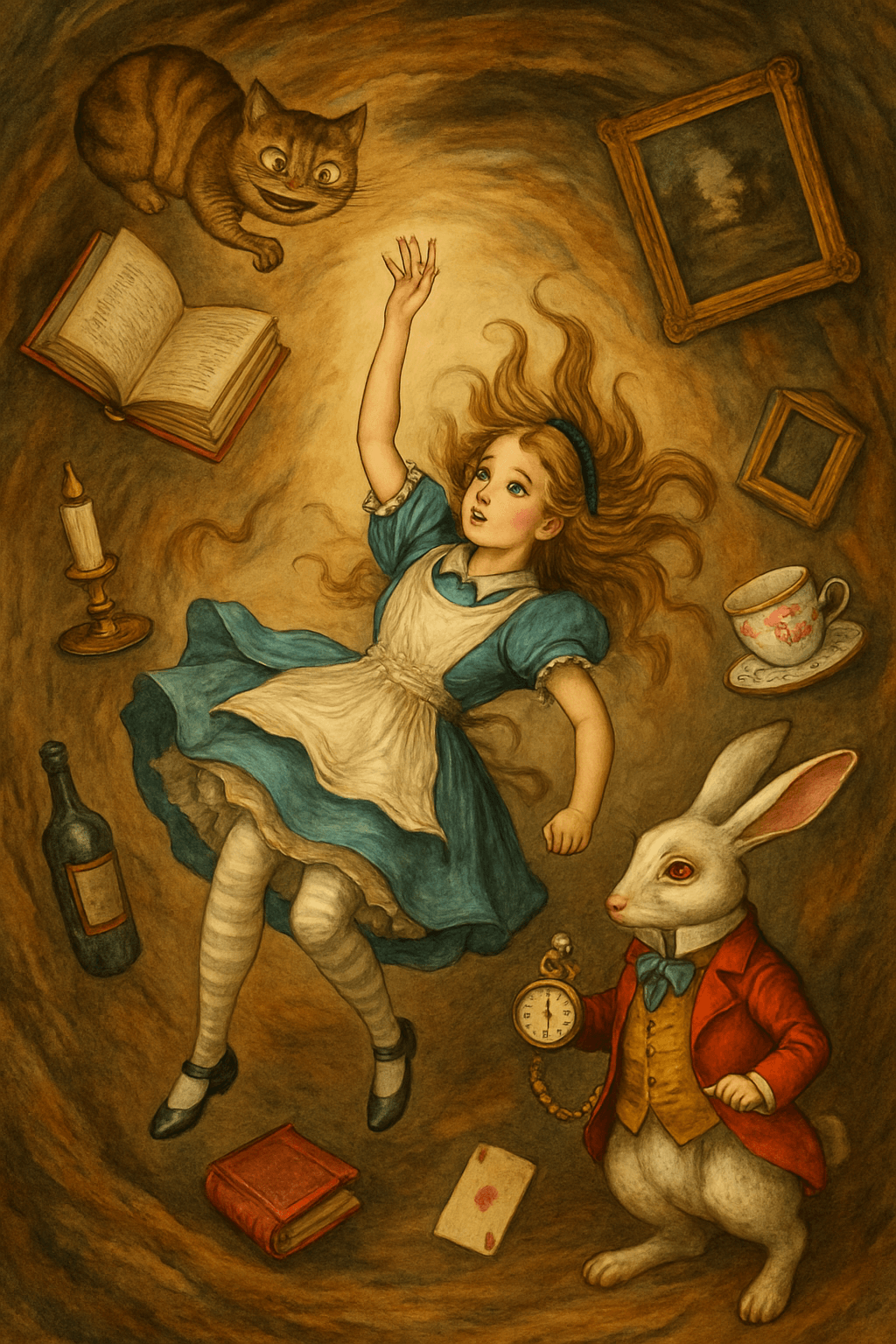

Le style narratif d’Andersen constitue l’une des grandes forces de ses Contes merveilleux. Sa prose, d’une apparente simplicité, recèle une musicalité et une précision qui permettent aux lecteurs de visualiser instantanément ses créations les plus fantaisistes. Qu’il décrive une minuscule fille née dans une fleur dans Poucette ou l’éclat glacé du palais de la Reine des Neiges, Andersen parvient à rendre tangibles des mondes qui défient l’imagination.

L’auteur danois excelle particulièrement dans l’animation d’objets inanimés. Dans Le Briquet, Les Souliers rouges ou Le Stoïque Soldat de plomb, des objets ordinaires deviennent les protagonistes d’aventures extraordinaires. Cette technique narrative permet à Andersen de créer une distance qui rend acceptable l’exploration de thèmes difficiles tout en établissant une proximité émotionnelle avec le lecteur. Ces objets, dotés de sensibilité et de conscience, deviennent des miroirs dans lesquels se reflètent nos propres vulnérabilités.

La mélancolie comme signature

Si les Contes merveilleux d’Andersen se distinguent de la production contemporaine, c’est notamment par leur tonalité mélancolique. Contrairement aux contes traditionnels qui se terminent généralement par un “ils vécurent heureux”, les récits d’Andersen n’hésitent pas à explorer la tristesse, la perte et même la mort. La Petite Sirène, dans sa version originale, ne conquiert pas son prince mais se transforme en écume de mer après avoir refusé de le tuer pour sauver sa propre vie. Dans La Petite Fille aux allumettes, la protagoniste meurt de froid la nuit du Nouvel An, trouvant dans ses visions provoquées par les allumettes une consolation que la réalité lui refuse.

Cette mélancolie n’est toutefois jamais gratuite. Elle s’inscrit dans une vision du monde où la souffrance fait partie intégrante de l’expérience humaine et peut même constituer une voie vers la transcendance. Les personnages d’Andersen grandissent à travers leurs épreuves, acquérant une sagesse qui dépasse souvent celle des figures d’autorité qui les entourent.

Des archétypes revisités

Les Contes merveilleux jouent constamment avec les attentes du lecteur en subvertissant les archétypes traditionnels du conte. Dans Le Vilain Petit Canard, la transformation finale du protagoniste en cygne majestueux ne résulte pas d’un sort brisé mais révèle sa véritable nature, offrant une méditation sur l’identité et l’appartenance. La Princesse au petit pois tourne en dérision les critères aristocratiques de la “vraie” noblesse, tandis que Les Habits neufs de l’Empereur démonte les mécanismes de la vanité et de la pression sociale.

Cette approche révolutionnaire des archétypes confère aux contes d’Andersen une modernité surprenante. Ses personnages ne sont pas des types figés mais des êtres complexes aux motivations multiples, capables d’évolution psychologique. Cette profondeur caractérise même ses créations les plus fantaisistes, comme la Reine des Neiges dont la froideur devient une métaphore du détachement émotionnel, ou la sorcière marine de La Petite Sirène qui incarne les compromis moraux que nous sommes prêts à faire pour atteindre nos objectifs.

Une spiritualité subtile mais omniprésente

La dimension spirituelle constitue un autre aspect fondamental des Contes merveilleux. Élevé dans la tradition luthérienne, Andersen intègre dans ses récits une réflexion constante sur la condition humaine face à la transcendance. Ses contes évoquent souvent l’immortalité de l’âme, la rédemption et la foi comme force transformatrice.

Dans La Petite Sirène, la quête d’une âme immortelle devient aussi importante que l’amour romantique. L’Ange explore la capacité des innocents à percevoir le divin, tandis que L’Histoire d’une mère confronte une femme en deuil à l’acceptation de la volonté divine. Cette spiritualité n’est jamais dogmatique mais s’exprime à travers des questionnements universels sur le sens de l’existence et notre place dans un cosmos mystérieux.

La nature comme miroir de l’âme

Les paysages naturels occupent une place privilégiée dans l’univers d’Andersen. Les forêts profondes, les océans tumultueux, les jardins fleuris ne sont pas de simples décors mais des espaces symboliques où se joue le drame de l’existence. Dans Le Rossignol, la confrontation entre l’oiseau mécanique et le véritable rossignol devient une méditation sur l’authenticité et la beauté naturelle face à l’artifice.

La nature chez Andersen possède une conscience propre, comme dans Le Sapin où l’arbre déraciné pour servir de décoration de Noël devient le narrateur tragique de sa propre histoire. Cette personnification permet à l’auteur d’explorer notre relation ambivalente au monde naturel, entre exploitation et émerveillement.

Une influence indélébile

L’héritage des Contes merveilleux d’Andersen dépasse largement le cadre de la littérature enfantine. Son influence se retrouve dans d’innombrables adaptations cinématographiques, théâtrales et musicales, mais aussi dans la littérature fantastique moderne. Des écrivains comme Oscar Wilde, dont les propres contes comme Le Géant égoïste ou Le Prince heureux portent l’empreinte évidente d’Andersen, ont reconnu leur dette envers le maître danois.

Si les contes de fées traditionnels ont souvent été édulcorés au fil des adaptations, les histoires d’Andersen conservent leur pouvoir de déstabilisation. Leur refus du happy-end systématique et leur exploration de la complexité morale en font des œuvres qui résistent à la simplification. Même lorsqu’ils sont adaptés pour un public contemporain, comme dans les versions Disney de La Petite Sirène ou La Reine des Neiges (librement inspirée de La Reine des Neiges d’Andersen), quelque chose de leur mélancolie originelle persiste, comme un écho lointain de la voix inimitable de leur créateur.

Des contes intemporels pour tous les âges

Ce qui assure la pérennité des Contes merveilleux, c’est leur capacité à fonctionner simultanément à plusieurs niveaux de lecture. Pour les enfants, ils offrent des aventures captivantes peuplées de créatures fantastiques et de transformations magiques. Pour les adultes, ils proposent des allégories sophistiquées sur la condition humaine, l’art, la foi et les conventions sociales.

Prenons l’exemple de La Petite Sirène. Les jeunes lecteurs peuvent s’identifier à la curiosité de l’héroïne pour le monde terrestre, tandis que les lecteurs plus âgés y verront une méditation douloureuse sur le sacrifice, l’altérité et l’impossibilité de certaines unions. Cette polyvalence explique pourquoi ces contes, contrairement à bien d’autres récits pour enfants de la même époque, continuent d’être lus, étudiés et réinterprétés.

Conclusion : l’universalité d’une œuvre singulière

Les Contes merveilleux d’Andersen occupent une place unique dans le panthéon littéraire mondial. Ni simples divertissements pour enfants, ni fables moralisatrices conventionnelles, ils constituent un pont entre l’innocence et l’expérience, entre le merveilleux et le tragique de l’existence. Leur beauté mélancolique continue de résonner avec une force particulière à notre époque, peut-être parce qu’ils nous rappellent que la vulnérabilité n’est pas une faiblesse mais le cœur même de notre humanité.

En créant des mondes où les objets parlent, où les animaux philosophent et où les éléments naturels possèdent une conscience, Andersen n’a pas cherché à fuir la réalité mais à la révéler sous un jour nouveau. Ses contes nous invitent à redécouvrir l’émerveillement face au monde tout en acceptant ses ombres inévitables. Dans une société contemporaine souvent obsédée par les happy ends et les solutions rapides, la sagesse nuancée des Contes merveilleux offre un contrepoint précieux – un rappel que la beauté la plus profonde naît parfois de l’acceptation de l’imperfection et de la finitude.