Comment les maîtres du suspense littéraire manipulent nos émotions

Introduction

Le suspense littéraire, cet art subtil de maintenir le lecteur en haleine, représente l’une des formes narratives les plus captivantes de la littérature contemporaine. Contrairement à d’autres genres, le suspense ne se contente pas de raconter une histoire – il crée une expérience immersive où chaque page tournée devient un acte presque physique, guidé par une curiosité insatiable. Les grands auteurs de suspense ne sont pas simplement des conteurs, mais de véritables architectes d’émotions qui construisent, brique par brique, des édifices narratifs où le lecteur se retrouve délicieusement piégé.

Ce qui distingue les maîtres du genre, c’est leur capacité à jouer avec nos mécanismes psychologiques fondamentaux : l’anticipation, la peur, la curiosité et ce besoin viscéral de résolution. De Gillian Flynn à Harlan Coben, en passant par les pionniers comme Patricia Highsmith ou Stephen King, ces auteurs ont développé des techniques narratives sophistiquées pour manipuler nos émotions avec une précision chirurgicale. Leur objectif ? Nous maintenir dans cet état délicieux d’incertitude où l’on ne peut s’empêcher de continuer à lire, même quand l’horloge indique qu’il est bien trop tard pour commencer un nouveau chapitre.

Les mécanismes psychologiques du suspense

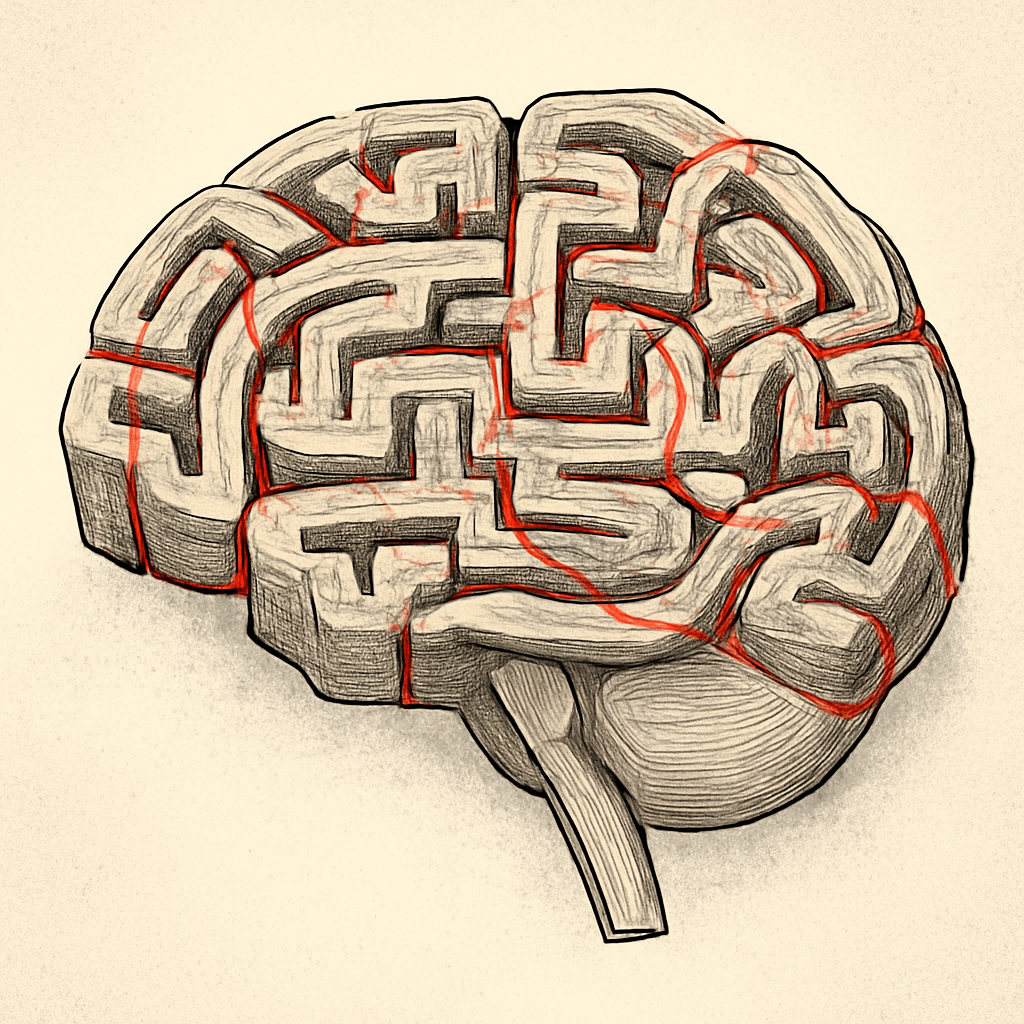

Le suspense littéraire fonctionne en exploitant plusieurs mécanismes psychologiques profondément ancrés dans notre cerveau. Le premier est l’effet Zeigarnik, du nom de la psychologue Bluma Zeigarnik, qui a démontré que les tâches inachevées restent plus facilement en mémoire que celles qui sont terminées. Les auteurs de suspense utilisent cette tendance naturelle en créant délibérément des situations non résolues qui occupent notre esprit même lorsque nous ne lisons pas.

Un autre mécanisme essentiel est la gestion de l’information. Comme l’explique le professeur de psychologie cognitive Keith Oatley, “le suspense se produit lorsque le lecteur en sait plus que le personnage, ou lorsque le personnage en sait plus que le lecteur.” Cette asymétrie informationnelle crée une tension cognitive que notre cerveau cherche naturellement à résoudre. Gillian Flynn, auteure de “Gone Girl”, est particulièrement habile dans ce domaine, distillant l’information avec parcimonie et utilisant des narrateurs non fiables pour maintenir cette tension.

La dopamine, neurotransmetteur associé au plaisir et à la récompense, joue également un rôle crucial. Les études en neurosciences ont montré que l’anticipation d’une récompense (dans ce cas, la résolution d’une intrigue) déclenche une libération de dopamine plus importante que la récompense elle-même. C’est pourquoi les auteurs comme Harlan Coben excellent dans l’art de retarder stratégiquement les révélations, créant ce que les psychologues appellent un “cycle de tension-résolution” qui nous maintient littéralement accros à leur prose.

Les techniques narratives des grands auteurs

La structure narrative non-linéaire

Les maîtres du suspense contemporain ont souvent recours à des structures narratives non-linéaires pour désorienter le lecteur. Gillian Flynn dans “Gone Girl” utilise brillamment l’alternance entre deux perspectives temporelles différentes, créant un effet de puzzle narratif où chaque pièce modifie notre compréhension de l’ensemble. Tana French, avec sa série “Dublin Murder Squad”, manipule la chronologie pour révéler progressivement des informations qui transforment radicalement notre perception des événements.

Cette technique fonctionne parce qu’elle perturbe notre besoin naturel de cohérence narrative. Comme l’explique le neurologue Michael Gazzaniga, notre cerveau est un “interprète” qui cherche constamment à créer des récits cohérents à partir d’informations fragmentées. Les auteurs de suspense exploitent cette caractéristique en nous privant délibérément de cette cohérence, nous poussant à continuer la lecture pour restaurer notre équilibre cognitif.

Le narrateur non fiable

Introduit magistralement par Agatha Christie dans “Le Meurtre de Roger Ackroyd”, le narrateur non fiable est devenu un outil incontournable du suspense moderne. Paula Hawkins dans “La Fille du train” utilise une protagoniste alcoolique dont les souvenirs sont fragmentés et peu fiables. Cette technique crée ce que les psychologues appellent une “dissonance cognitive” – un inconfort mental résultant de la détention simultanée de croyances contradictoires.

Cette dissonance est particulièrement efficace car elle nous place dans une position de détective amateur, nous obligeant à évaluer constamment la fiabilité des informations présentées. Selon le professeur de littérature James Phelan, cette technique “transforme la lecture en un processus actif de résolution d’énigmes plutôt qu’en une absorption passive d’informations.”

La tension entre le familier et l’inquiétant

Les auteurs de suspense psychologique comme Stephen King ou Karin Slaughter excellent dans l’art de transformer l’ordinaire en menaçant. Cette technique exploite ce que Freud appelait “l’inquiétante étrangeté” (unheimlich) – cette sensation troublante qui survient lorsque quelque chose de familier devient soudainement étrange ou menaçant.

Dans “Misery” de Stephen King, une chambre d’hôte confortable devient progressivement une prison terrifiante. Cette transformation du quotidien en menace fonctionne parce qu’elle ébranle notre sentiment de sécurité ontologique – cette confiance fondamentale dans la stabilité et la prévisibilité du monde qui nous entoure. Les neurosciences ont montré que cette perturbation active l’amygdale, la région du cerveau associée à la peur et à l’anxiété, créant une réponse émotionnelle intense qui nous maintient engagés dans l’histoire.

L’évolution du suspense à l’ère numérique

Le genre du suspense a considérablement évolué avec l’avènement des technologies numériques. Les auteurs contemporains comme B.A. Paris ou Riley Sager intègrent désormais les réseaux sociaux, la surveillance numérique et l’intelligence artificielle comme éléments centraux de leurs intrigues. Cette évolution reflète nos anxiétés contemporaines concernant la vie privée, l’identité numérique et la vulnérabilité technologique.

Cette modernisation du genre répond à ce que le sociologue Anthony Giddens appelle “l’insécurité ontologique” caractéristique de notre époque – ce sentiment diffus que les structures traditionnelles qui donnaient sens et stabilité à nos vies s’effritent. Les romans de suspense technologique comme “Celle qui savait” de Lisa Gardner exploitent cette anxiété collective, transformant nos outils quotidiens (smartphones, assistants vocaux, caméras de surveillance) en sources potentielles de menace.

Parallèlement, les formats de consommation ont évolué. L’essor des livres audio et des plateformes de streaming a influencé la structure même des récits de suspense, avec une tendance vers des chapitres plus courts et des cliffhangers plus fréquents. Des auteurs comme J.P. Delaney ou Clare Mackintosh adaptent consciemment leur style à ces nouveaux modes de consommation, créant ce que certains critiques appellent le “suspense binge-worthy” – des récits conçus pour être consommés en sessions intensives, à l’image des séries Netflix.

Conclusion : L’avenir du suspense littéraire

Le suspense littéraire, loin d’être une formule figée, continue d’évoluer en réponse aux changements sociaux, technologiques et culturels. Les auteurs contemporains fusionnent de plus en plus le suspense avec d’autres genres – thriller psychologique, horreur, science-fiction – créant des hybrides narratifs qui repoussent les frontières traditionnelles du genre.

Cette évolution reflète notre monde de plus en plus complexe et interconnecté, où les menaces sont souvent invisibles, systémiques ou technologiques plutôt que personnifiées par un antagoniste clairement identifiable. Des auteurs émergents comme Oyinkan Braithwaite (“Ma sœur, serial killer”) ou Zakiya Dalila Harris (“The Other Black Girl”) apportent également des perspectives culturelles diverses au genre, explorant comment les dynamiques de race, de genre et de classe sociale influencent notre expérience de la peur et de l’anxiété.

Une chose reste certaine : tant que nous éprouverons ce plaisir paradoxal à être tenus en haleine, à la fois anxieux et impatients de découvrir ce qui nous attend au tournant de la page, les maîtres du suspense continueront d’affiner leurs techniques pour manipuler nos émotions avec toujours plus de subtilité et d’efficacité. Car au fond, comme l’écrivait Alfred Hitchcock, “Il n’y a pas de terreur dans le bang, seulement dans son anticipation.”