Les Misérables : Victor Hugo et l'épopée de la rédemption sociale

📖 EPUB Les Misérables – Tome 1

📖 PDF Les Misérables – Tome 1

Autres tomes diponibles sur le site ebooksgratuits.com

Ce qui frappe d’emblée dans Les Misérables, c’est cette ambition démesurée qui traverse l’œuvre de Victor Hugo comme un torrent impétueux. Publié en 1862, ce roman-fleuve de plus de mille deux cents pages ne se contente pas de raconter l’histoire de Jean Valjean : il embrasse tout un siècle, toute une société, toute une humanité en quête de justice. L’aspect le plus saisissant reste cette capacité hugolienne à transformer un fait divers – l’histoire d’un ancien bagnard poursuivi par un policier obsessionnel – en une fresque universelle sur la misère et la rédemption.

Cette approche révèle immédiatement l’ambition titanesque de Victor Hugo : écrire le roman du peuple, celui des déshérités, des exclus, de tous ceux que la société du XIXe siècle rejette dans l’ombre. On ne peut ignorer que Les Misérables s’impose comme bien plus qu’une simple œuvre de fiction : c’est un manifeste social déguisé en roman d’aventures, un plaidoyer pour les opprimés habillé en épopée romantique.

L’architecture d’une cathédrale littéraire

Une structure en abyme

Victor Hugo conçoit Les Misérables comme une véritable cathédrale littéraire, avec ses nefs, ses chapelles latérales et ses voûtes vertigineuses. La structure du roman épouse cette ambition architecturale : cinq parties qui correspondent aux cinq actes d’une tragédie classique, mais étirées sur près de deux décennies d’action narrative.

La première partie, “Fantine”, pose les fondations morales du récit. Victor Hugo y présente ses deux figures antagonistes : Jean Valjean, l’ancien forçat transformé en maire bienfaiteur sous l’identité de Monsieur Madeleine, et Javert, le policier inflexible qui incarne la loi sans pitié. Cette approche révèle déjà la vision manichéenne de Victor Hugo, qui oppose constamment la miséricorde à la justice aveugle, la rédemption à la condamnation.

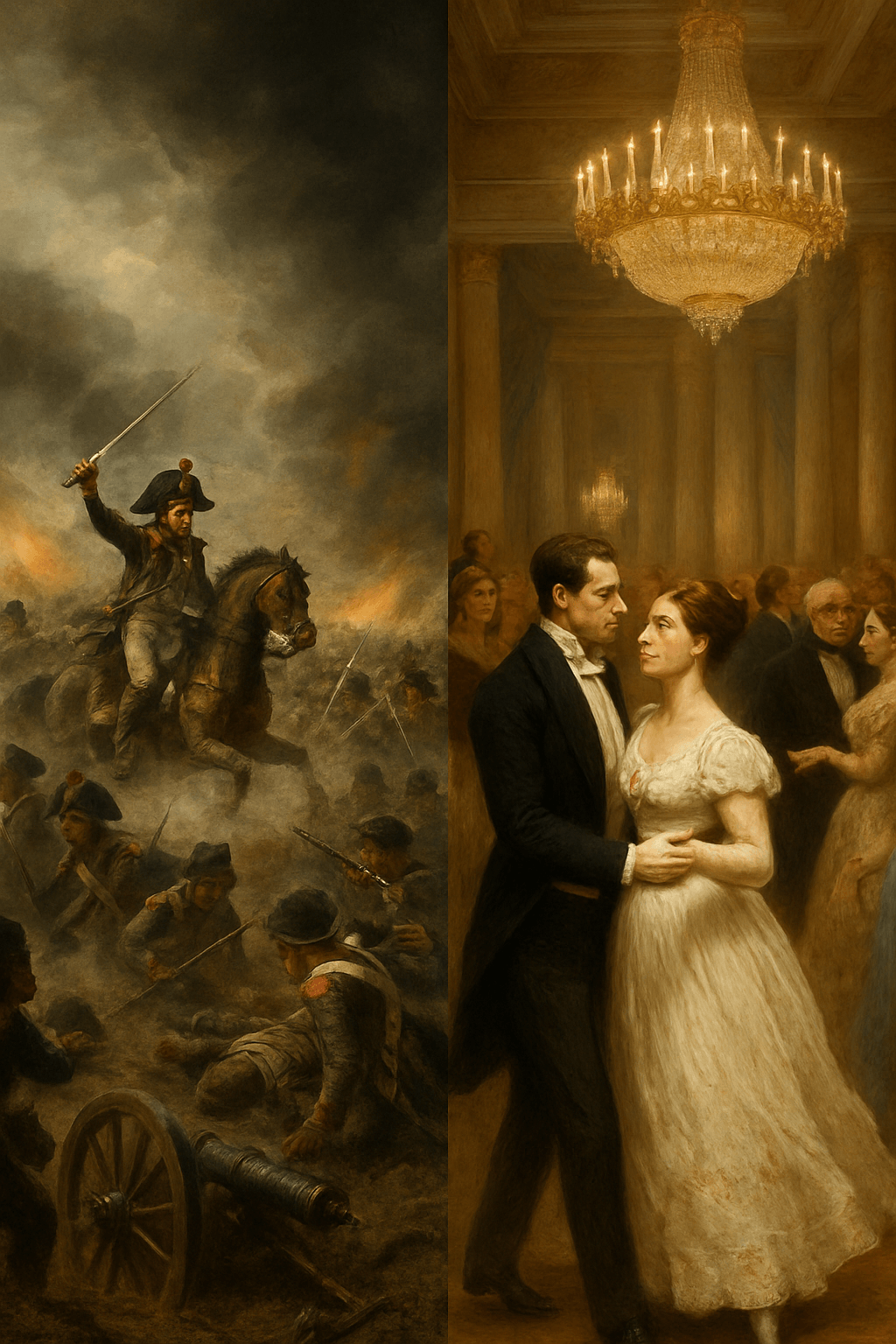

L’aspect le plus troublant reste cette façon qu’a Victor Hugo d’entrelacer l’intime et l’historique. Les destinées individuelles de ses personnages se nouent et se dénouent sur la toile de fond des grands bouleversements sociaux du siècle. L’insurrection de juin 1832 ne constitue pas un simple décor pour les amours de Marius et Cosette : elle révèle la fracture profonde qui traverse la société française post-révolutionnaire.

Les digressions comme fenêtres sur le monde

On peut noter dans la méthode narrative une propension aux digressions monumentales qui transforment le roman en encyclopédie du XIXe siècle. Le chapitre sur la bataille de Waterloo, les développements sur les égouts de Paris, l’histoire du couvent du Petit-Picpus : autant d’excursus qui pourraient paraître parasites mais qui révèlent en réalité la vision totalisante de Victor Hugo.

Ces digressions ne relèvent pas du simple exercice de style. Elles participent d’une esthétique de la démesure qui caractérise l’écriture hugolienne. Quand Victor Hugo consacre plusieurs chapitres à décrire les égouts parisiens, il ne fait pas que camper un décor pour la fuite de Jean Valjean et Marius : il dresse la métaphore de cette France souterraine, de ces “misérables” qui vivent dans les bas-fonds de la société.

L’examen de ces passages révèle une technique narrative particulièrement moderne : Victor Hugo anticipe les procédés cinématographiques du zoom et du travelling. Il peut passer d’un plan d’ensemble sur l’Europe napoléonienne à un gros plan sur le regard de Javert, d’une fresque historique à l’intimité d’une conscience torturée.

Les personnages ou l’humanité en marche

Jean Valjean : l’archétype du rédempteur

Jean Valjean incarne la figure christique du rachat par la souffrance. Son parcours, depuis le vol des chandeliers chez Monseigneur Myriel jusqu’au sacrifice final pour le bonheur de Cosette, dessine une trajectoire ascendante vers la sainteté laïque. Ce qui frappe dans cette construction du personnage, c’est la façon dont Victor Hugo évite l’écueil de l’angélisme : Valjean reste humain, avec ses doutes, ses colères, ses moments de faiblesse.

L’épisode du chariot de Fauchelevent cristallise cette humanité complexe. Valjean se dévoile pour sauver un homme, au risque de révéler son identité à Javert. Cette approche révèle la psychologie hugolienne : ses héros agissent moins par calcul que par élan moral, moins par raison que par instinct de bonté.

Un aspect notable est cette capacité de transformation que Victor Hugo prête à son personnage. Valjean n’est pas seulement un homme qui se rachète : il devient lui-même agent de rédemption pour les autres. Son influence sur Cosette, sur Marius, même sur Javert au moment final, fait de lui une figure messianique sécularisée.

Javert : la tragédie de l’inflexibilité

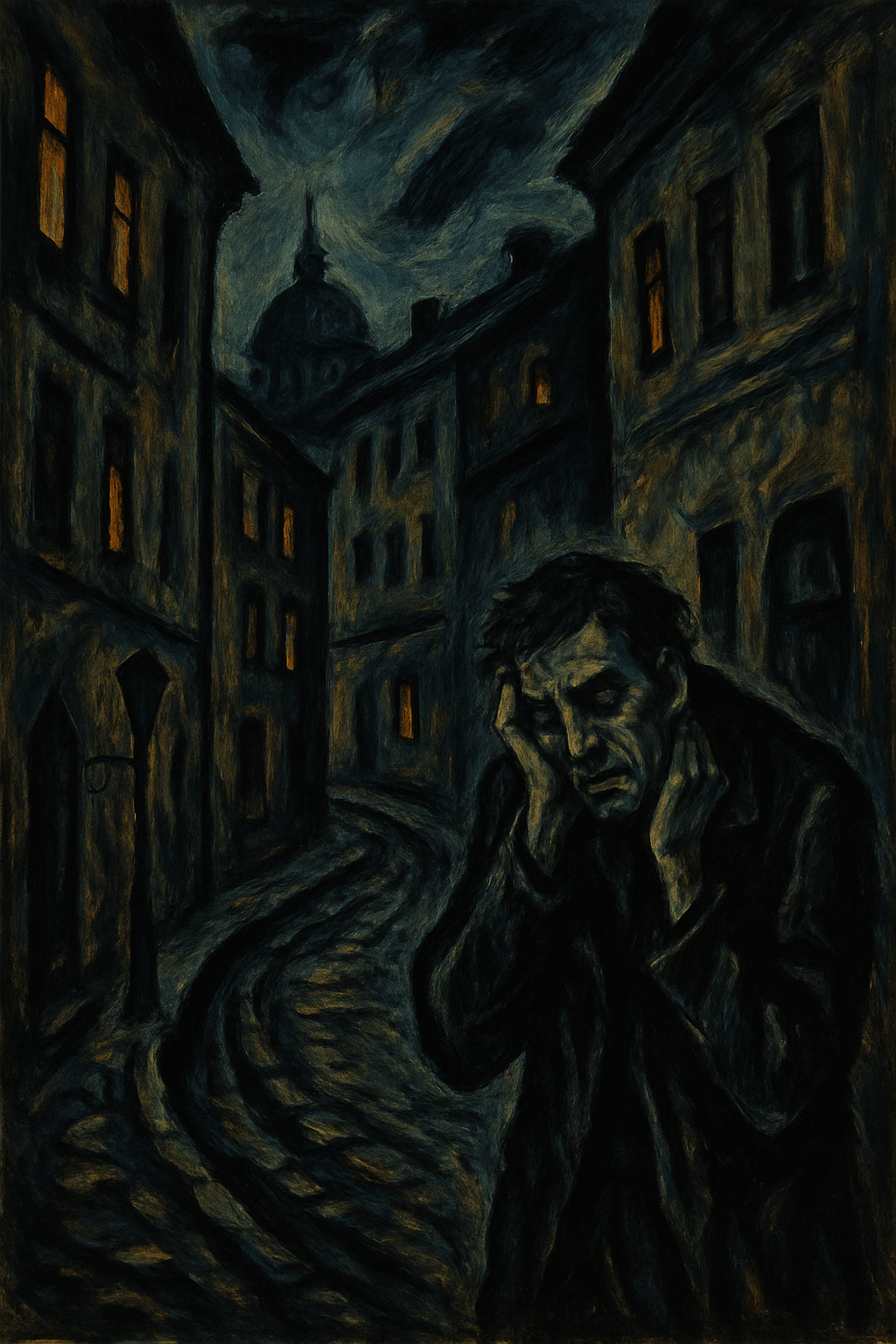

Javert constitue sans doute la création la plus complexe de Victor Hugo dans Les Misérables. Loin d’être un simple méchant de mélodrame, il incarne la tragédie de l’homme qui a fait de la loi sa religion absolue. Sa psychologie révèle une angoisse profonde : fils de bohémienne et de galérien, il a choisi le camp de l’ordre pour échapper à sa propre bassesse sociale.

Ce qui fascine dans ce personnage, c’est cette cohérence implacable qui le mène à sa perte. Javert ne peut concevoir qu’un ancien bagnard puisse devenir un saint homme. Sa vision du monde repose sur des catégories figées : les bons d’un côté, les méchants de l’autre. La confrontation avec la bonté de Valjean fait exploser ce système manichéen et provoque l’effondrement psychique du policier.

L’analyse du suicide de Javert révèle une conception tragique de la condition humaine. Victor Hugo ne condamne pas son personnage : il le plaint. Javert meurt victime de sa propre rigidité morale, incapable de s’adapter à la complexité du réel. Son plongeon dans la Seine symbolise la chute de tous les systèmes totalitaires face à la puissance de l’amour et du pardon.

Cosette et Éponine : deux destins de femme

Un aspect révélateur de la vision sociale de Victor Hugo apparaît dans le contraste entre Cosette et Éponine. Ces deux fillettes, contemporaines et de milieu social équivalent à l’origine, voient leurs destins diverger radicalement selon les circonstances qui les entourent.

Cosette, sauvée par Jean Valjean, s’épanouit dans l’amour et la protection. Son éducation soignée, sa beauté préservée, son innocence maintenue en font l’incarnation de l’idéal féminin romantique. Cette approche révèle les limites de la psychologie hugolienne : Cosette reste un personnage relativement plat, définie davantage par sa fonction symbolique que par sa complexité individuelle.

Éponine, abandonnée aux Thénardier, grandit dans la misère et la corruption. Son amour malheureux pour Marius, sa générosité désespérée, sa mort héroïque sur les barricades en font un personnage autrement plus attachant que Cosette. Ce qui frappe dans cette construction, c’est la façon dont Victor Hugo montre que les circonstances sociales déterminent largement les destinées individuelles.

L’écriture hugolienne : entre lyrisme et réalisme

Une langue en mouvement

Victor Hugo révolutionne l’écriture romanesque en mêlant les registres avec une audace inouïe. Il peut passer du sublime au trivial, de l’épique au familier, du pathétique au grotesque dans la même page. Cette approche révèle une conception démocratique de la littérature : tous les mots, tous les sujets, tous les personnages méritent d’entrer en littérature.

L’aspect novateur de l’écriure reste cette capacité à adapter le style au personnage et à la situation. Quand Victor Hugo fait parler Gavroche, il adopte l’argot des rues parisiennes. Quand il évoque les méditations de Jean Valjean, il recourt au registre élégiaque. Cette polyphonie stylistique annonce les innovations narratives du XXe siècle.

Ce qui est intéressant dans cette technique, c’est la façon dont elle sert le projet social du romancier. En donnant une voix littéraire aux exclus, en transcrivant leurs parlers populaires, Victor Hugo accomplit une révolution esthétique qui double la révolution politique prônée dans le roman.

L’art de la métaphore

Victor Hugo maîtrise l’art de la métaphore filée comme peu d’écrivains de son époque. Les égouts de Paris deviennent les entrailles de la société, Waterloo se transforme en point d’inflexion de l’Histoire, les barricades s’érigent en autels du sacrifice républicain. Cette technique révèle une pensée analogique qui cherche constamment les correspondances entre le particulier et l’universel.

L’analyse de ces métaphores révèle une vision panthéiste du monde. Chez Victor Hugo, tout fait signe, tout révèle une vérité supérieure. La nature, l’histoire, la société parlent le même langage symbolique que déchiffre le poète-romancier. Cette approche confère au récit une dimension prophétique qui dépasse largement le cadre du roman réaliste traditionnel.

Victor Hugo parvient à transformer les détails les plus prosaïques en symboles universels. Un pain volé devient l’injustice sociale, un égout devient le purgatoire de la conscience moderne, une barricade devient l’autel de la liberté. Cette transmutation poétique du réel constitue peut-être l’apport le plus durable de Victor Hugo à l’esthétique romanesque.

La dimension sociale : un roman-programme

Le peuple au centre du récit

Les Misérables marque une révolution dans l’histoire du roman français en plaçant le peuple au centre de la narration. Avant Victor Hugo, les héros romanesques appartenaient généralement à l’aristocratie ou à la bourgeoisie. Avec Jean Valjean, Fantine, Gavroche, c’est tout un monde de déshérités qui accède à la dignité littéraire.

Cette approche révèle une conception démocratique de l’art qui anticipe les évolutions esthétiques du siècle suivant. Victor Hugo ne se contente pas de décrire la misère : il lui donne une voix, une psychologie, une grandeur tragique. Ses personnages populaires ne sont pas des objets de pitié mais des sujets d’épopée.

Il convient de noter dans cette démarche la façon dont elle transforme la littérature en instrument de combat social. Les Misérables ne raconte pas seulement une histoire : le roman plaide pour l’abolition de la peine de mort, pour l’instruction gratuite, pour l’amélioration des conditions carcérales, pour la justice sociale. L’art devient engagement, la beauté devient arme.

Paris, personnage central

Paris n’est pas seulement le décor des Misérables : c’est un personnage à part entière, avec ses humeurs, ses transformations, ses secrets. Victor Hugo peint la capitale en pleine mutation, entre les derniers vestiges de l’Ancien Régime et les premières modernisations haussmanniennes.

L’aspect le plus révélateur reste cette fascination pour les dessous de la ville. Les égouts, les catacombes, les cours des miracles : Victor Hugo explore systématiquement l’envers du décor parisien. Cette approche révèle une vision sociologique avant la lettre : la société produit ses propres bas-fonds, ses propres exclus, ses propres “misérables”.

L’analyse de ces descriptions urbaines révèle une technique narrative d’une modernité saisissante. Victor Hugo pratique déjà ce qu’on appellera plus tard l’écriture cinématographique : panoramiques sur la ville, plongées dans les quartiers populaires, travelling dans les rues en révolution. Paris devient un labyrinthe symbolique où se perdent et se retrouvent les consciences en quête de rédemption.

L’héritage révolutionnaire

Les barricades de juin 1832

L’insurrection de juin 1832 occupe une place centrale dans l’économie du roman. Victor Hugo y voit moins un échec politique qu’une préfiguration de l’avenir démocratique. Les insurgés des Misérables annoncent les révolutionnaires de 1848 et de 1871. Leur sacrifice n’est pas vain : il porte en germe les transformations à venir.

Ce qui frappe dans le traitement de cet épisode, c’est la façon dont Victor Hugo évite le piège de l’idéalisation. Ses insurgés ne sont pas des héros sans peur et sans reproche : ils doutent, ils ont peur, ils meurent souvent pour des raisons qui les dépassent. Cette approche révèle une conception tragique de l’engagement politique : on peut mourir pour des idées imparfaites, mais cette mort même purifie et ennoblit la cause.

L’aspect le plus moderne reste cette analyse des mécanismes révolutionnaires. Victor Hugo montre comment l’histoire avance par soubresauts, comment les défaites d’aujourd’hui préparent les victoires de demain. Sa vision dialectique de l’Histoire anticipe les grandes synthèses philosophiques de la fin du siècle.

Une vision progressiste de l’Histoire

Les Misérables s’inscrit dans une philosophie résolument progressiste de l’Histoire. Pour Victor Hugo, l’humanité marche inexorablement vers plus de justice, plus de liberté, plus de fraternité. Les souffrances présentes ne sont que les douleurs d’un enfantement : celui d’un monde meilleur.

Cette approche révèle l’optimisme foncier de Victor Hugo, sa foi inébranlable dans le progrès humain. Même les personnages les plus noirs peuvent se racheter, même les situations les plus désespérées peuvent s’améliorer. Jean Valjean incarne cette capacité de transformation qui caractérise l’humanité selon Victor Hugo.

L’analyse de cette vision révèle ses limites : Victor Hugo sous-estime parfois la résistance du réel aux élans généreux, la persistance des inégalités malgré les révolutions, la complexité des transformations sociales. Mais cette naïveté même fait la force du roman : elle communique au lecteur cette foi contagieuse dans la possibilité du changement.

L’art du récit : suspense et pathétique

Les ressorts du mélodrame

Victor Hugo maîtrise parfaitement les ressorts du mélodrame romantique : poursuites haletantes, reconnaissances inattendues, coïncidences providentielles, sacrifices héroïques. La poursuite de Jean Valjean par Javert structure l’ensemble du récit et maintient le suspense sur près de 1200 pages.

Ce qui fascine dans cette technique, c’est la façon dont Victor Hugo transcende les conventions du genre. Ses effets mélodramatiques ne relèvent pas de la facilité : ils servent une vision du monde où le Bien et le Mal s’affrontent dans un combat cosmique. Le hasard lui-même devient providentiel : il révèle l’action d’une Justice supérieure qui guide secrètement les destinées humaines.

L’aspect le plus moderne reste cette capacité à alterner les rythmes narratifs. Victor Hugo peut ralentir le récit pour analyser une conscience (les méditations de Jean Valjean), puis l’accélérer brusquement pour une scène d’action (la fuite dans les égouts). Cette maîtrise du tempo narratif annonce les innovations techniques du roman du XXe siècle.

L’art du pathétique

Victor Hugo excelle dans l’art de faire pleurer. La mort de Fantine, l’agonie d’Éponine, le sacrifice de Jean Valjean : autant de scènes pathétiques qui ont fait couler des torrents de larmes. Cette approche révèle une esthétique de l’émotion qui cherche à toucher le lecteur avant de le convaincre.

L’analyse de ces effets pathétiques révèle leur fonction sociale : Victor Hugo utilise l’émotion comme un levier de transformation morale. En faisant pleurer sur le sort des misérables, il espère éveiller la conscience sociale de ses lecteurs. L’art devient ainsi un instrument d’éducation populaire, un moyen de propager les idées humanitaires.

Un aspect troublant reste cette capacité de Victor Hugo à transformer la souffrance en beauté. Ses personnages souffrent magnifiquement, meurent héroïquement, se sacrifient noblement. Cette esthétisation de la douleur peut paraître suspecte à notre époque désabusée, mais elle correspond à une vision romantique qui voit dans la souffrance une voie d’accès au sublime.

Réception et postérité

Un succès immédiat et durable

Les Misérables connaît un succès immédiat lors de sa publication en 1862. Les premiers tirages s’arrachent en quelques jours, les traductions se multiplient dans toute l’Europe. Ce succès révèle la capacité de Victor Hugo à toucher un public populaire tout en satisfaisant les exigences de la critique savante.

Cette approche révèle une révolution dans la sociologie littéraire : pour la première fois, un roman “sérieux” rencontre un public de masse. Victor Hugo invente sans le savoir le concept moderne de best-seller à vocation universelle. Son œuvre transcende les barrières sociales et nationales pour devenir un patrimoine commun de l’humanité.

Les Misérables continue d’être lu, adapté, réinterprété dans toutes les langues et tous les médiums. Cette vitalité révèle la dimension mythique du récit hugolien : il a créé des archétypes qui parlent à l’homme de tous les temps.

Influence sur la littérature mondiale

L’influence des Misérables sur la littérature mondiale reste considérable. Le roman inspire directement Dickens, Tolstoï, Dostoïevski dans leur peinture des déshérités. Plus largement, il ouvre la voie au roman social qui dominera la fin du XIXe siècle.

L’aspect le plus durable reste cette leçon de technique narrative : Victor Hugo montre qu’on peut concilier ambition artistique et succès populaire, profondeur psychologique et efficacité dramatique. Cette synthèse influence durablement l’évolution du genre romanesque vers plus de démocratisation et d’accessibilité.

L’analyse de cette postérité révèle l’universalité des thèmes hugoliens. La question sociale, le problème de la justice, l’aspiration à la rédemption : autant de préoccupations qui traversent les siècles et les cultures. Les Misérables devient ainsi une matrice narrative qui se réinvente constamment selon les époques et les sensibilités.

Conclusion : Une œuvre-monde au service de l’humanité

L’exploration des Misérables révèle une œuvre d’une ambition et d’une générosité rares dans l’histoire littéraire. Victor Hugo ne s’est pas contenté d’écrire un roman : il a voulu créer une Bible laïque pour l’humanité moderne, un évangile de la justice sociale déguisé en récit d’aventures.

Ce qui est aussi impressionnant dans cette entreprise titanesque, c’est sa cohérence profonde. Malgré ses longueurs, ses digressions, ses effets parfois appuyés, Les Misérables maintient de bout en bout une vision du monde d’une rare puissance. Victor Hugo croit à la rédemption possible de l’humanité, à la force transformatrice de l’amour, à la marche inexorable vers un monde plus juste.

L’aspect le plus troublant reste cette actualité persistante du roman. À l’heure où les inégalités se creusent, où les migrations massives révèlent les fractures du monde contemporain, où la question sociale ressurgit avec une acuité nouvelle, Les Misérables retrouve une pertinence saisissante. Jean Valjean, Fantine, Gavroche parlent encore aux exclus d’aujourd’hui.

Cette permanence révèle la dimension prophétique de l’œuvre de Victor Hugo. En peignant les misères de son époque, Victor Hugo a aussi peint celles de tous les temps. Son plaidoyer pour les déshérités du XIXe siècle résonne encore dans nos sociétés du XXIe siècle. L’art véritable possède cette capacité de traverser les époques en gardant intact son pouvoir d’émotion et de révélation.

On ne peut refermer Les Misérables sans être marqué par cette leçon d’optimisme militant qui traverse l’œuvre. Victor Hugo nous rappelle que la littérature, à son plus haut niveau, ne se contente pas de divertir ou d’émouvoir : elle transforme, elle éduque, elle libère. Dans un monde souvent désenchanté, cette foi dans le pouvoir de l’art et de l’amour garde une valeur irremplaçable.

Les Misérables constitue un chef-d’œuvre du patrimoine littéraire français ainsi qu’un monument de l’humanisme universel, un appel permanent à la fraternité qui résonne par-delà les frontières et les siècles. Cette œuvre-monde continue d’éclairer notre chemin vers plus de justice et de compassion.