Les Villes invisibles d'Italo Calvino : un atlas imaginaire des possibles urbains

Dans l’univers littéraire, certaines œuvres nous invitent moins à suivre une histoire qu’à explorer un territoire. Les Villes invisibles d’Italo Calvino, publiée en 1972, appartient à cette catégorie rare de livres qui redéfinissent notre façon de percevoir le monde. À travers un dialogue fictif entre Marco Polo et l’empereur Kublai Khan, Calvino nous guide dans un labyrinthe de cités imaginaires, chacune reflétant une facette de l’expérience urbaine et, par extension, de la condition humaine.

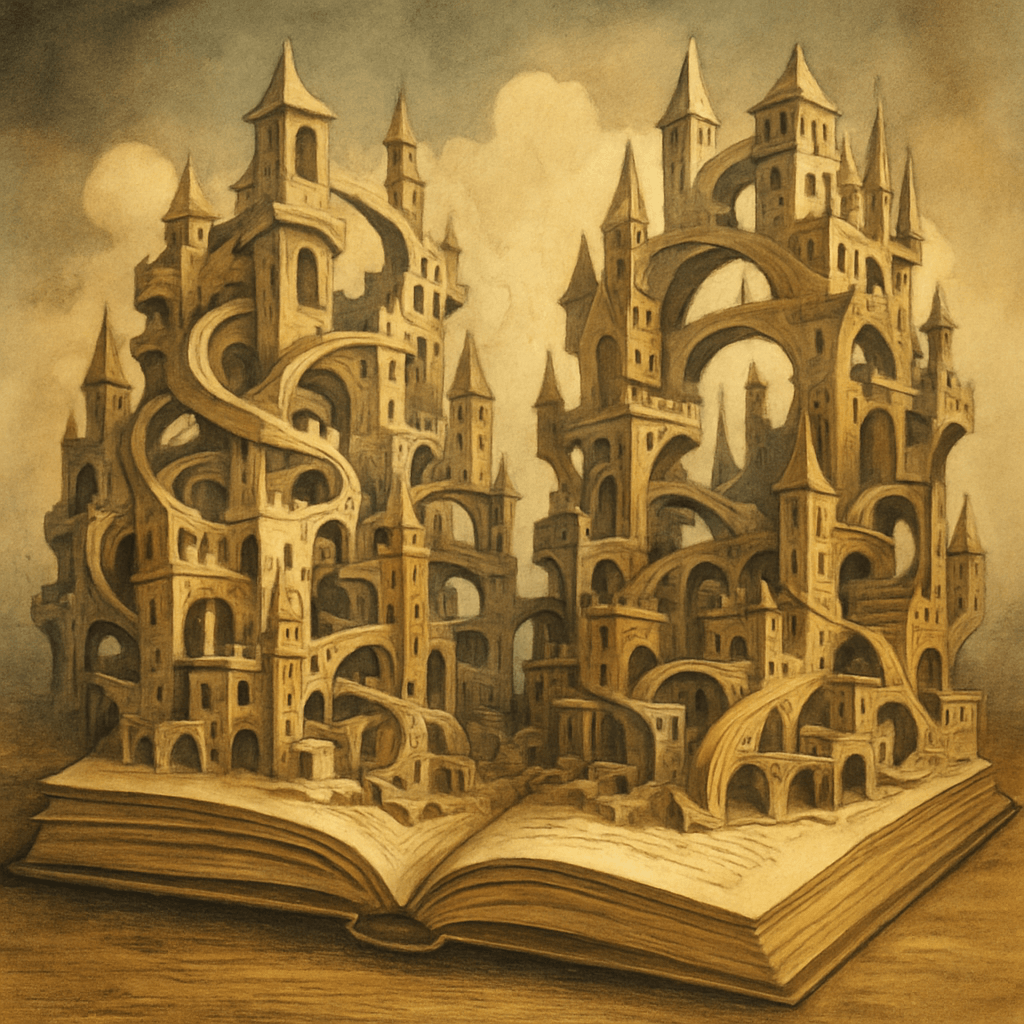

Une structure kaléidoscopique

Les Villes invisibles adopte une architecture narrative aussi complexe qu’ingénieuse. L’ouvrage se compose de neuf sections, chacune contenant des descriptions de villes regroupées en onze catégories thématiques : les villes et la mémoire, les villes et le désir, les villes et les signes, les villes subtiles, les villes et les échanges, les villes et les yeux, les villes et le nom, les villes et les morts, les villes et le ciel, les villes continues, et les villes cachées.

Cette structure mathématique rigoureuse (55 villes au total) crée un effet de miroir et d’écho entre les descriptions. Chaque section commence et se termine par un dialogue entre Marco Polo et Kublai Khan, créant un cadre narratif qui donne cohérence à ces vignettes urbaines apparemment disparates.

Le voyageur vénitien Marco Polo décrit à l’empereur mongol les villes qu’il aurait visitées lors de ses voyages à travers l’empire. Mais rapidement, le lecteur comprend que ces cités sont impossibles, fantasmagoriques, métaphoriques. Elles existent moins dans la géographie que dans l’imaginaire.

Un bestiaire urbain fantastique

Les villes de Calvino défient les lois de la physique et de l’urbanisme conventionnel. Prenons quelques exemples emblématiques :

Octavie, la ville-toile d’araignée, suspendue au-dessus du vide entre deux montagnes, incarnation parfaite de la précarité de toute construction humaine.

Ersilie, où les habitants tendent des fils entre les maisons pour matérialiser leurs relations sociales, jusqu’à ce que l’enchevêtrement devienne inextricable et les force à abandonner la ville.

Armille, peuplée uniquement de nymphes et de naïades qui se déplacent parmi des canalisations, douches et robinets, comme si l’infrastructure hydraulique avait survécu à ses habitants humains.

Léonie, qui se régénère chaque jour en rejetant tout ce qui était la veille, créant des montagnes de déchets qui l’encerclent – métaphore saisissante de notre société de consommation.

Baucis, dont les habitants vivent sur de hautes échasses et observent la terre avec des télescopes, refusant tout contact avec le sol, illustrant notre détachement croissant de la nature.

Chaque ville est un concept philosophique incarné, une expérience de pensée urbanistique, une allégorie sociale. Calvino utilise l’architecture comme langage pour explorer des idées abstraites sur la mémoire, le désir, les signes, le temps, la mort.

L’art de la description poétique

Le style de Calvino dans Les Villes invisibles atteint un équilibre rare entre précision mathématique et poésie onirique. Ses descriptions sont à la fois concises et évocatrices, chaque ville étant esquissée en quelques paragraphes d’une densité remarquable.

Prenons l’exemple de la description d’Isaura, ville des mille puits :

“On dit qu’Isaura, ville aux mille puits, s’est élevée sur les rives souterraines d’un lac profond. Partout où ses habitants, creusant dans la terre de longs trous verticaux, ont pu trouver de l’eau, jusque-là et pas plus loin, la ville s’est étendue : son périmètre verdoyant répète celui des rivages obscurs du lac enseveli.”

Cette prose poétique, presque aphoristique, transforme chaque ville en un petit bijou littéraire, un haïku urbain. Calvino maîtrise l’art de suggérer un monde entier en quelques touches, laissant au lecteur le soin de compléter le tableau.

La traduction française de Jean Thibaudeau préserve admirablement cette qualité cristalline du texte original italien, rendant accessible toute la richesse linguistique et conceptuelle de l’œuvre.

Les dialogues philosophiques : Marco Polo et Kublai Khan

Les échanges entre Marco Polo et Kublai Khan forment le cadre narratif de l’œuvre, mais ils sont bien plus qu’un simple dispositif littéraire. Ces dialogues constituent une réflexion profonde sur le langage, la communication et la nature même de la réalité.

Au début, Marco Polo ne parle pas la langue de l’empereur et doit communiquer par gestes, objets et pantomimes. Cette barrière linguistique initiale souligne la difficulté fondamentale de partager l’expérience d’un lieu avec quelqu’un qui ne l’a jamais visité. Comment décrire une ville à quelqu’un qui ne l’a jamais vue ? Comment traduire une expérience spatiale en mots ?

Progressivement, le voyageur apprend la langue de l’empereur, mais le problème de la représentation demeure. Khan se demande si Polo n’invente pas ces villes, si elles ne sont pas toutes des variations de Venise, sa ville natale. Cette interrogation métafictionnelle sur la véracité des récits de voyage fait écho aux doutes historiques sur le récit de Marco Polo lui-même.

Dans l’un des dialogues les plus mémorables, Kublai Khan joue aux échecs avec Marco Polo, utilisant le jeu comme métaphore de son empire. Chaque configuration sur l’échiquier représente un état possible d’une ville. Cette scène illustre magnifiquement comment Calvino utilise le cadre narratif pour approfondir les thèmes de l’œuvre : la combinatoire des possibles urbains, la tension entre ordre et chaos, la relation entre le territoire et sa représentation.

Une œuvre aux multiples niveaux de lecture

Les Villes invisibles se prête à de nombreuses interprétations, chacune ouvrant de nouvelles perspectives sur le texte :

Une méditation sur l’urbanisme moderne. À l’époque où Calvino écrit, les villes connaissent des transformations radicales. L’œuvre peut être lue comme une critique poétique de l’urbanisation galopante, de la standardisation des espaces urbains, de la perte d’identité des lieux.

Une réflexion sémiologique. Influencé par les travaux de Roland Barthes et d’Umberto Eco, Calvino explore comment les villes fonctionnent comme des systèmes de signes, des textes à déchiffrer. Chaque ville est un langage en soi, avec sa grammaire et sa syntaxe propres.

Une allégorie de la mémoire. Les villes décrites sont souvent des palimpsestes où le passé transparaît sous le présent. Elles incarnent différentes relations au temps et à la mémoire, tant individuelle que collective.

Un exercice d’imagination combinatoire. Membre de l’Oulipo (Ouvroir de Littérature Potentielle) depuis 1973, Calvino construit son livre selon des contraintes formelles rigoureuses, créant un système où les descriptions s’organisent selon une matrice mathématique.

Une exploration ontologique. Au fond, Les Villes invisibles questionne la nature même de la réalité urbaine : qu’est-ce qui fait qu’une ville est une ville ? Où se situe l’essence d’une cité – dans ses bâtiments, ses habitants, ses histoires, ses rituels ?

L’héritage et les résonances contemporaines

Près de cinquante ans après sa publication, Les Villes invisibles continue d’influencer écrivains, architectes, urbanistes et artistes. Son approche poétique de l’espace urbain résonne particulièrement à notre époque de villes globalisées et de réalités virtuelles.

On peut établir un parallèle avec La Bibliothèque de Babel de Jorge Luis Borges, autre exploration d’un espace conceptuel infini à travers une structure géométrique. Comme Borges, Calvino utilise un cadre fantastique pour explorer des questions philosophiques profondes sur le langage et la représentation.

L’œuvre fait également écho, par sa structure fragmentaire et sa dimension onirique, aux Villes-monde d’Italo Calvino lui-même, ainsi qu’à certains aspects du Château des destins croisés, où l’auteur utilisait déjà la combinatoire comme principe créatif.

Dans le paysage littéraire contemporain, on peut voir l’influence de Calvino dans des œuvres comme La Cité des anges déchus de Kim Newman ou certains passages de La Horde du Contrevent d’Alain Damasio, où l’imaginaire urbain devient le terrain d’explorations philosophiques et poétiques.

Une cartographie de l’imaginaire urbain

En définitive, Les Villes invisibles est une cartographie exhaustive des relations possibles entre l’humain et l’urbain, un catalogue raisonné des façons dont nous habitons, percevons et rêvons les villes.

Dans les dernières pages du livre, Marco Polo offre cette réflexion qui pourrait servir de clé à l’œuvre entière :

“L’enfer des vivants n’est pas chose à venir ; s’il y en a un, c’est celui qui est déjà là, l’enfer que nous habitons tous les jours, que nous formons d’être ensemble. Il y a deux façons de ne pas en souffrir. La première réussit aisément à la plupart : accepter l’enfer, en devenir une part au point de ne plus le voir. La seconde est risquée et elle demande une attention, un apprentissage continuels : chercher et savoir reconnaître qui et quoi, au milieu de l’enfer, n’est pas l’enfer, et le faire durer, et lui faire de la place.”

Cette éthique de l’attention, cette recherche de ce qui, dans nos villes réelles, “n’est pas l’enfer”, constitue peut-être l’ultime leçon de ce chef-d’œuvre. Les Villes invisibles nous apprend à regarder autrement nos propres cités, à y déceler les traces d’utopies possibles au cœur même de leurs contradictions.

L’œuvre de Calvino, par sa structure ouverte et sa richesse symbolique, continue d’offrir aux lecteurs contemporains un espace de réflexion unique sur notre façon d’habiter le monde. Dans une époque marquée par l’urbanisation massive et les crises environnementales, ce kaléidoscope urbain n’a rien perdu de sa pertinence ni de sa beauté énigmatique.