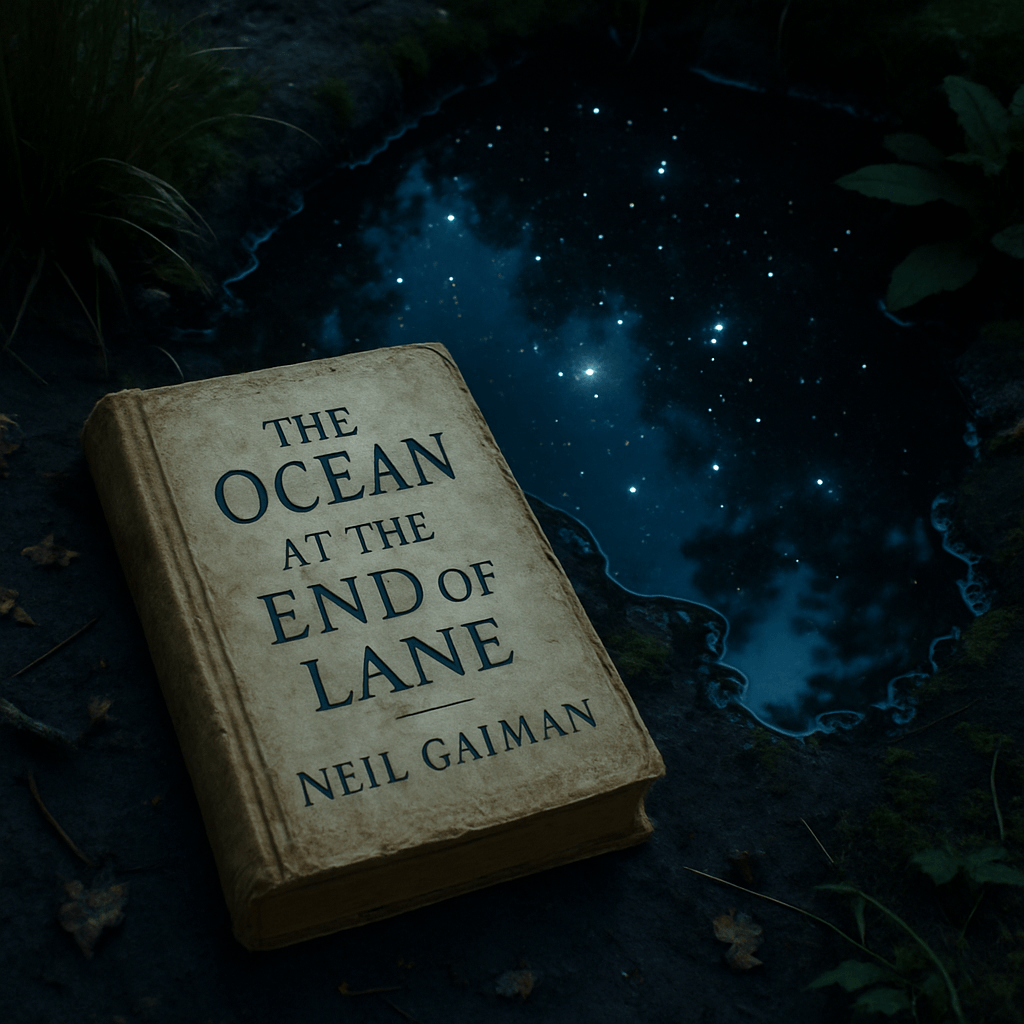

L'Océan au bout du Chemin de Neil Gaiman : un voyage au cœur des souvenirs d'enfance

L’Océan au bout du Chemin est l’une des œuvres les plus personnelles et intimes de Neil Gaiman. Ce court roman publié en 2013 nous plonge dans un récit à la fois simple et complexe, où la magie côtoie les souvenirs d’enfance et où les frontières entre réalité et imaginaire s’estompent avec une délicatesse remarquable.

Un retour aux sources de la mémoire

L’histoire commence par le retour d’un homme d’âge moyen dans sa ville natale pour assister à des funérailles. Presque malgré lui, il se retrouve à conduire vers la ferme des Hempstock, au bout du chemin où il habitait enfant. Là-bas, assis près d’un étang que la jeune Lettie Hempstock appelait son “océan”, les souvenirs longtemps enfouis remontent à la surface.

Le narrateur se remémore alors les événements extraordinaires survenus lorsqu’il avait sept ans : la mort d’un locataire dans la voiture familiale, sa rencontre avec les trois femmes Hempstock (la jeune Lettie, sa mère Ginnie et la vieille grand-mère), et l’arrivée d’Ursula Monkton, une créature venue d’un autre monde qui prend l’apparence de la nouvelle gouvernante de la famille.

Cette structure narrative en flashback permet à Gaiman de jouer habilement sur la notion de mémoire et de perception. Les souvenirs du narrateur adulte sont fragmentaires, parfois flous, mais l’intensité des émotions de l’enfant qu’il était reste intacte. Cette technique rappelle par moments la façon dont Stephen King explore les souvenirs d’enfance dans Ça, mais avec une tonalité beaucoup plus intime et mélancolique.

L’enfance comme territoire magique

Ce qui frappe dans L’Océan au bout du Chemin, c’est la façon dont Gaiman parvient à capturer l’essence même de l’enfance. Non pas une vision idéalisée ou nostalgique, mais plutôt la vulnérabilité et l’impuissance que l’on ressent face au monde adulte. Le jeune protagoniste se trouve confronté à des forces qu’il ne comprend pas entièrement, qu’il s’agisse des créatures surnaturelles ou des comportements troublants des adultes.

Le garçon est un personnage profondément attachant dans sa solitude. Réfugié dans ses livres, il observe le monde avec une sensibilité aiguë qui le rend particulièrement vulnérable. Sa passion pour la lecture et son imagination débordante sont ses seules armes face à l’adversité, ce qui fait écho à l’enfance de Gaiman lui-même, grand lecteur dès son plus jeune âge.

Les Hempstock, quant à elles, forment un trio fascinant de femmes qui semblent exister depuis la nuit des temps. Elles représentent une force féminine ancestrale et protectrice, à la fois terrienne et cosmique. Lettie, malgré son apparence de jeune fille de onze ans, possède une sagesse millénaire. La grand-mère Hempstock évoque les anciennes déesses de la création, tandis que Ginnie, la mère, incarne la force tranquille et la stabilité.

Le mal sous des apparences trompeuses

Ursula Monkton, l’antagoniste principale, est l’une des créations les plus inquiétantes de Gaiman. Cette entité, que le narrateur nomme un “flea” (une puce), s’infiltre dans le monde réel et prend l’apparence d’une gouvernante séduisante. Elle représente une menace d’autant plus terrifiante qu’elle sait manipuler les adultes, notamment le père du narrateur.

La scène où le père tente de noyer son fils dans la baignoire, sous l’influence d’Ursula, est particulièrement glaçante. Elle illustre comment le mal peut s’insinuer dans les relations familiales et transformer les figures protectrices en menaces. Cette exploration des dangers au sein même du foyer rappelle certains contes de fées traditionnels, où la menace vient souvent de l’intérieur plutôt que de l’extérieur.

Entre deux mondes

L’un des thèmes centraux du roman est la frontière poreuse entre différents mondes ou réalités. L’océan des Hempstock est bien plus qu’un simple étang ; c’est un portail vers d’autres dimensions, une source de connaissance et de pouvoir. Cette idée d’espaces liminaux, de seuils entre différentes réalités, est récurrente dans l’œuvre de Gaiman, qu’on retrouve notamment dans Neverwhere ou Coraline.

Mais contrairement à ces œuvres où les mondes parallèles sont clairement définis, L’Océan au bout du Chemin joue davantage sur l’ambiguïté. Les créatures et les phénomènes surnaturels pourraient être interprétés comme les manifestations de l’imagination d’un enfant traumatisé, cherchant à donner un sens à des événements difficiles.

Cette ambiguïté est renforcée par la structure circulaire du récit : à la fin du roman, on comprend que le narrateur a déjà fait ce pèlerinage à la ferme des Hempstock plusieurs fois auparavant, mais qu’il oublie systématiquement cette expérience une fois parti. Ce cycle d’oubli et de redécouverte suggère que certaines vérités sont trop difficiles à intégrer dans notre quotidien d’adulte.

Un style d’une limpidité trompeuse

Le style d’écriture de Gaiman dans ce roman est remarquablement épuré. Les phrases sont simples, directes, presque dépouillées, ce qui contraste avec la complexité des thèmes abordés. Cette simplicité apparente cache une grande maîtrise narrative, où chaque mot semble soigneusement choisi pour son impact émotionnel.

Les descriptions sensorielles sont particulièrement réussies : l’odeur réconfortante de la cuisine des Hempstock, la texture visqueuse des créatures venues d’ailleurs, la chaleur d’une main amie dans les moments de terreur. Gaiman excelle à ancrer ses éléments fantastiques dans une réalité tangible, ce qui rend l’expérience de lecture d’autant plus immersive.

Cette approche sensorielle de la narration rappelle par moments la prose de Ray Bradbury dans L’Été en bouteille, où les souvenirs d’enfance sont également évoqués à travers des impressions sensorielles vives et précises. Mais là où Bradbury embrasse pleinement la nostalgie, Gaiman y ajoute une couche de mélancolie et d’inquiétude.

Mythologie personnelle et universelle

L’une des grandes forces de L’Océan au bout du Chemin réside dans sa capacité à entrelacer mythologie personnelle et universelle. Les Hempstock semblent issues d’un folklore ancien, évoquant les triades de déesses que l’on retrouve dans diverses mythologies. Les créatures qui traversent les frontières entre les mondes rappellent les entités lovecraftiennes, indifférentes aux préoccupations humaines.

Pourtant, ces éléments mythologiques sont intimement liés à l’expérience personnelle du protagoniste. Ses peurs, ses désirs, ses traumatismes informent la façon dont il perçoit ces forces surnaturelles. Cette fusion entre le mythique et l’intime donne au récit une résonance particulière, où le lecteur peut reconnaître ses propres expériences d’enfance à travers le prisme du fantastique.

La perte de l’innocence et le prix de la protection

Un thème récurrent dans le roman est celui du sacrifice. Lettie Hempstock se sacrifie pour protéger le narrateur, illustrant l’idée que toute protection a un coût. Ce sacrifice résonne d’autant plus que le jeune protagoniste n’en comprend pas pleinement la portée sur le moment.

Cette notion de perte – perte de l’innocence, perte des souvenirs, perte des êtres chers – traverse l’ensemble du récit. Le narrateur adulte a perdu la capacité de voir le monde comme il le voyait enfant, avec cette sensibilité particulière aux merveilles et aux terreurs qui l’entourent. Cette perte est présentée comme inévitable, faisant partie du processus de maturation.

Pourtant, Gaiman suggère que des traces de cette perception enfantine subsistent en nous, enfouies sous les couches d’expériences et de rationalité que nous accumulons avec l’âge. L’océan des Hempstock, cette étendue infinie contenue dans un petit étang, symbolise cette capacité d’émerveillement qui ne disparaît jamais complètement.

Une œuvre profondément personnelle

Neil Gaiman a souvent mentionné que L’Océan au bout du Chemin est son œuvre la plus autobiographique, bien qu’elle soit présentée comme une fiction. Certains éléments du récit sont inspirés de sa propre enfance dans le Sussex rural, notamment la maison familiale située près d’une ferme au bout d’un chemin.

Cette dimension personnelle se ressent dans l’authenticité émotionnelle du récit. Les moments de terreur, de confusion et d’émerveillement que vit le jeune protagoniste semblent puisés directement dans des souvenirs réels, ce qui donne au fantastique une assise solide dans l’expérience humaine.

Conclusion : un voyage au cœur de la mémoire

L’Océan au bout du Chemin est une exploration profonde de la façon dont nous construisons notre identité à travers nos souvenirs, et comment ces souvenirs eux-mêmes sont façonnés, altérés, parfois effacés par le temps et nos expériences ultérieures.

La force de ce roman réside dans sa capacité à nous reconnecter avec cette part d’enfance qui subsiste en chacun de nous – cette capacité à voir le monde comme un lieu à la fois merveilleux et terrifiant, où la magie n’est jamais très loin si l’on sait où regarder.

À travers son style limpide et sa narration maîtrisée, Gaiman nous invite à plonger dans cet océan de souvenirs et d’émotions, nous rappelant que certaines expériences, même oubliées, continuent de nous définir. C’est un voyage initiatique à rebours, où retrouver son enfance permet paradoxalement de mieux comprendre l’adulte que l’on est devenu.

Dans un paysage littéraire contemporain souvent dominé par les sagas épiques et les univers complexes, L’Océan au bout du Chemin se distingue par son intimité et sa profondeur émotionnelle. C’est peut-être là que réside sa véritable magie : dans sa capacité à transformer une histoire apparemment simple en une expérience de lecture profondément marquante et personnelle.