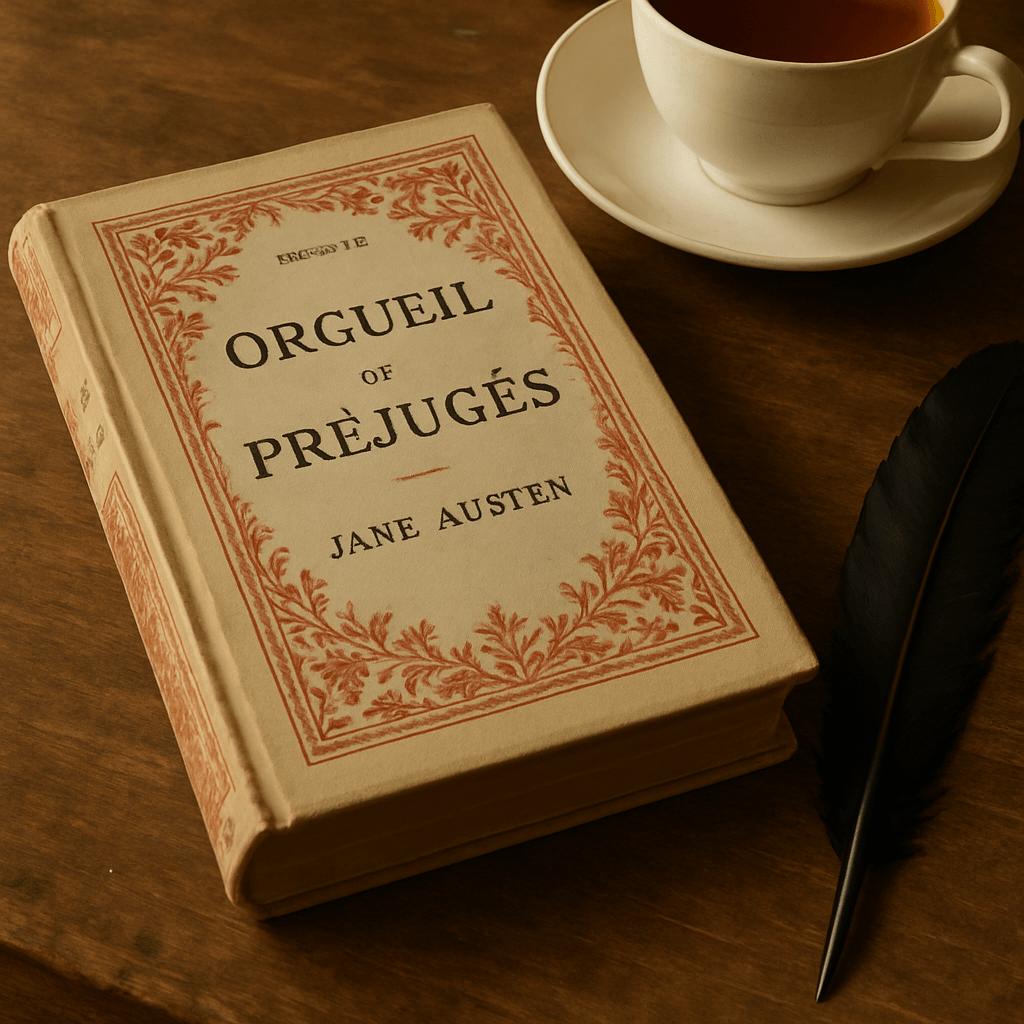

Orgueil et Préjugés : Comment Jane Austen a révolutionné le roman de mœurs

📖 Orgueil et Préjugés de Jane austen (Les 5 filles de Mrs Bennet)

📖 Orgueil et Préjugés de Jane austen (Les 5 filles de Mrs Bennet)

Dans le panthéon des classiques littéraires, peu d’œuvres ont su traverser les époques avec autant de grâce et de pertinence qu’Orgueil et Préjugés. Publié en 1813, ce chef-d’œuvre de Jane Austen continue de captiver les lecteurs par sa finesse psychologique, son ironie mordante et sa critique sociale subtilement ciselée. Bien plus qu’une simple histoire d’amour, ce roman offre un tableau saisissant de la société anglaise du début du XIXe siècle, tout en explorant des thèmes universels qui résonnent encore aujourd’hui.

Une intrigue en apparence simple, mais d’une redoutable complexité

L’histoire se déroule dans la campagne anglaise, au sein d’une famille de la petite noblesse terrienne : les Bennet. Mr et Mrs Bennet ont cinq filles à marier, et dans une société où les femmes ne peuvent hériter, leur avenir dépend entièrement de leur capacité à trouver un époux convenable. L’arrivée dans le voisinage de deux riches célibataires, Mr Bingley et Mr Darcy, bouleverse la vie tranquille de Longbourn.

Elizabeth Bennet, l’héroïne du roman, se distingue par son intelligence vive et son esprit critique. Sa première rencontre avec le riche et orgueilleux Mr Darcy est désastreuse : il refuse de danser avec elle lors d’un bal, la jugeant “passable, mais pas assez belle pour le tenter”. Cette remarque désobligeante, qu’Elizabeth surprend, marque le début d’une relation complexe entre les deux protagonistes.

Au fil du récit, les préjugés d’Elizabeth envers Darcy se renforcent, notamment sous l’influence du charmant mais peu fiable Mr Wickham. Parallèlement, l’orgueil de Darcy l’empêche de reconnaître immédiatement la valeur d’Elizabeth. Ce n’est qu’après une première demande en mariage désastreuse, rejetée avec véhémence par Elizabeth, que Darcy entame un processus de remise en question.

La structure narrative d’Austen, d’une précision d’horloger, permet aux deux personnages d’évoluer simultanément : Elizabeth découvre progressivement ses propres préjugés tandis que Darcy apprend à tempérer son orgueil. Cette double transformation constitue l’un des aspects les plus novateurs du roman pour son époque.

Des personnages d’une profondeur remarquable

La force d’Orgueil et Préjugés réside en grande partie dans la richesse psychologique de ses personnages. Contrairement aux romans gothiques alors en vogue (comme ceux d’Ann Radcliffe) qui privilégiaient souvent l’action et les rebondissements spectaculaires, Austen se concentre sur l’exploration minutieuse des pensées et des motivations de ses protagonistes.

Elizabeth Bennet représente un type d’héroïne révolutionnaire pour son époque. Intelligente, spirituelle et indépendante d’esprit, elle refuse de se conformer aux attentes de la société. Sa capacité à tenir tête à Lady Catherine de Bourgh, à rejeter deux propositions de mariage avantageuses (celle de Mr Collins puis celle de Darcy) et à privilégier ses principes plutôt que la sécurité matérielle en fait un personnage remarquablement moderne.

Mr Darcy, quant à lui, échappe aux clichés du héros romantique. Son évolution est subtile et crédible. Loin d’être un simple “prince charmant”, il présente des défauts bien réels que le roman ne cherche pas à excuser. Sa transformation n’est pas une conversion miraculeuse mais le résultat d’une prise de conscience progressive de ses propres travers.

Les personnages secondaires sont tout aussi finement dessinés. Jane Bennet, l’aînée des sœurs, incarne la bonté et la douceur parfois poussées à l’excès. Lydia, la cadette, représente l’impulsivité et l’inconscience de la jeunesse. Mr Collins, avec son obséquiosité ridicule, et Lady Catherine de Bourgh, archétype de l’aristocrate arrogante, offrent des contrepoints comiques essentiels. Quant à Mrs Bennet, sa vulgarité et son obsession du mariage en font un personnage à la fois agaçant et touchant dans sa détermination à assurer l’avenir de ses filles.

Cette galerie de portraits permet à Austen d’explorer différentes facettes de la nature humaine avec une acuité psychologique qui annonce les grands romans réalistes du XIXe siècle. Si l’on peut trouver une telle profondeur dans les personnages de George Eliot ou de Flaubert plusieurs décennies plus tard, Austen fait figure de pionnière en la matière.

Une critique sociale d’une finesse remarquable

Sous ses apparences de comédie de mœurs légère, Orgueil et Préjugés propose une analyse pénétrante de la société anglaise de la Régence. Austen y dissèque avec précision les rapports de classe, les contraintes économiques et les préjugés sociaux qui régissent les relations entre individus.

La question du mariage, centrale dans le roman, est traitée avec une lucidité remarquable. Austen expose sans fard les considérations économiques qui président aux unions matrimoniales. Charlotte Lucas, amie d’Elizabeth, accepte d’épouser le ridicule Mr Collins uniquement pour assurer sa sécurité matérielle – choix qu’Elizabeth désapprouve mais qu’Austen présente avec nuance, sans condamnation moralisatrice.

Le roman met également en lumière les inégalités de genre. L’entail qui empêche les filles Bennet d’hériter de Longbourn, les limitations professionnelles des femmes de la gentry, l’importance disproportionnée accordée à leur apparence et à leurs “talents d’agrément” (musique, dessin, broderie) : Austen dépeint avec précision un système social profondément inégalitaire.

La hiérarchie sociale est également scrutée avec finesse. Les différences subtiles entre la landed gentry (représentée par les Bennet), la haute aristocratie (Lady Catherine), et la bourgeoisie montante (les Gardiner, oncle et tante d’Elizabeth) sont minutieusement décrites. La façon dont Darcy doit surmonter ses préjugés de classe pour reconnaître la valeur des Gardiner illustre les tensions sociales d’une Angleterre en pleine transformation.

Cette dimension sociologique rapproche Orgueil et Préjugés des grandes fresques balzaciennes, bien que le style d’Austen soit infiniment plus concis et moins didactique que celui de l’auteur de La Comédie humaine.

Un style inimitable : l’arme de l’ironie

Le style de Jane Austen constitue peut-être l’aspect le plus remarquable d’Orgueil et Préjugés. D’une élégance cristalline, sa prose allie clarté, précision et une ironie dévastatrice qui fait mouche à chaque page.

Dès la première phrase du roman – “C’est une vérité universellement reconnue qu’un célibataire pourvu d’une belle fortune doit avoir envie de se marier” – Austen établit le ton ironique qui caractérise l’ensemble de l’œuvre. Cette affirmation, présentée comme une vérité générale, est immédiatement subvertie par la suite du texte qui montre que ce sont en réalité les mères de famille qui projettent leurs désirs sur ces célibataires fortunés.

L’ironie austenienne fonctionne par contrastes subtils entre ce qui est dit et ce qui est montré, entre les conventions sociales et leur absurdité intrinsèque. Les dialogues, d’une vivacité remarquable, constituent l’un des points forts du roman. Les joutes verbales entre Elizabeth et Darcy, empreintes d’esprit et de sous-entendus, comptent parmi les plus brillantes de la littérature anglaise.

Le discours indirect libre, technique narrative dont Austen est l’une des premières grandes praticiennes, lui permet de naviguer avec fluidité entre la voix du narrateur et les pensées des personnages. Cette technique crée une forme d’intimité avec le lecteur tout en maintenant une distance ironique qui permet le commentaire social.

Contrairement au gothique flamboyant d’une Ann Radcliffe ou aux excès sentimentaux de certains romans de l’époque, Austen privilégie la retenue et la suggestion. Les moments les plus dramatiques du roman – comme la première demande en mariage de Darcy ou la fuite de Lydia avec Wickham – sont traités avec une sobriété qui en accentue paradoxalement l’impact émotionnel.

Un héritage littéraire considérable

Deux siècles après sa publication, Orgueil et Préjugés continue d’exercer une influence majeure sur la littérature et la culture populaire. Son impact se mesure tant dans les innombrables adaptations cinématographiques et télévisuelles que dans son influence sur des générations d’écrivains.

Le couple Elizabeth-Darcy a créé un modèle de relation romantique basée sur l’égalité intellectuelle et le respect mutuel qui a transformé la représentation de l’amour dans la fiction. Loin des amours passives des héroïnes de romans sentimentaux, la relation entre Elizabeth et Darcy se construit sur un dialogue permanent, parfois conflictuel, mais toujours stimulant.

L’approche narrative d’Austen, centrée sur l’exploration psychologique et sociale plutôt que sur les péripéties extérieures, a ouvert la voie au roman réaliste anglais. George Eliot, notamment dans Middlemarch, approfondit cette voie en développant encore davantage l’analyse psychologique et sociologique.

Plus proche de nous, des auteurs comme Ian McEwan ou Kazuo Ishiguro reconnaissent leur dette envers la précision psychologique et l’ironie austénienne. Dans un registre plus populaire, l’immense succès de Bridget Jones’s Diary d’Helen Fielding témoigne de la capacité d’Orgueil et Préjugés à inspirer des réinterprétations contemporaines pertinentes.

Conclusion : un chef-d’œuvre intemporel

Orgueil et Préjugés occupe une place unique dans l’histoire littéraire. Roman de mœurs d’une finesse incomparable, il combine l’analyse sociale, l’exploration psychologique et une histoire d’amour devenue archétypale. Sa modernité surprenante tient à la façon dont Austen parvient à questionner les conventions sociales de son époque tout en créant des personnages d’une profondeur remarquable.

L’équilibre parfait entre légèreté et profondeur, entre comédie et critique sociale, fait d’Orgueil et Préjugés une œuvre qui continue de séduire des lecteurs de tous horizons. Dans un monde littéraire qui valorise souvent soit le divertissement pur soit l’expérimentation formelle, le roman d’Austen rappelle qu’il est possible de créer une œuvre accessible et divertissante qui soit également d’une richesse intellectuelle considérable.

Deux cents ans après sa publication, les thèmes d’Orgueil et Préjugés – la connaissance de soi, les préjugés sociaux, la tension entre désir individuel et conventions collectives – résonnent avec une actualité surprenante. C’est le propre des chefs-d’œuvre que de transcender leur époque pour nous parler directement, par-delà les siècles, de ce qui fait notre humanité commune.