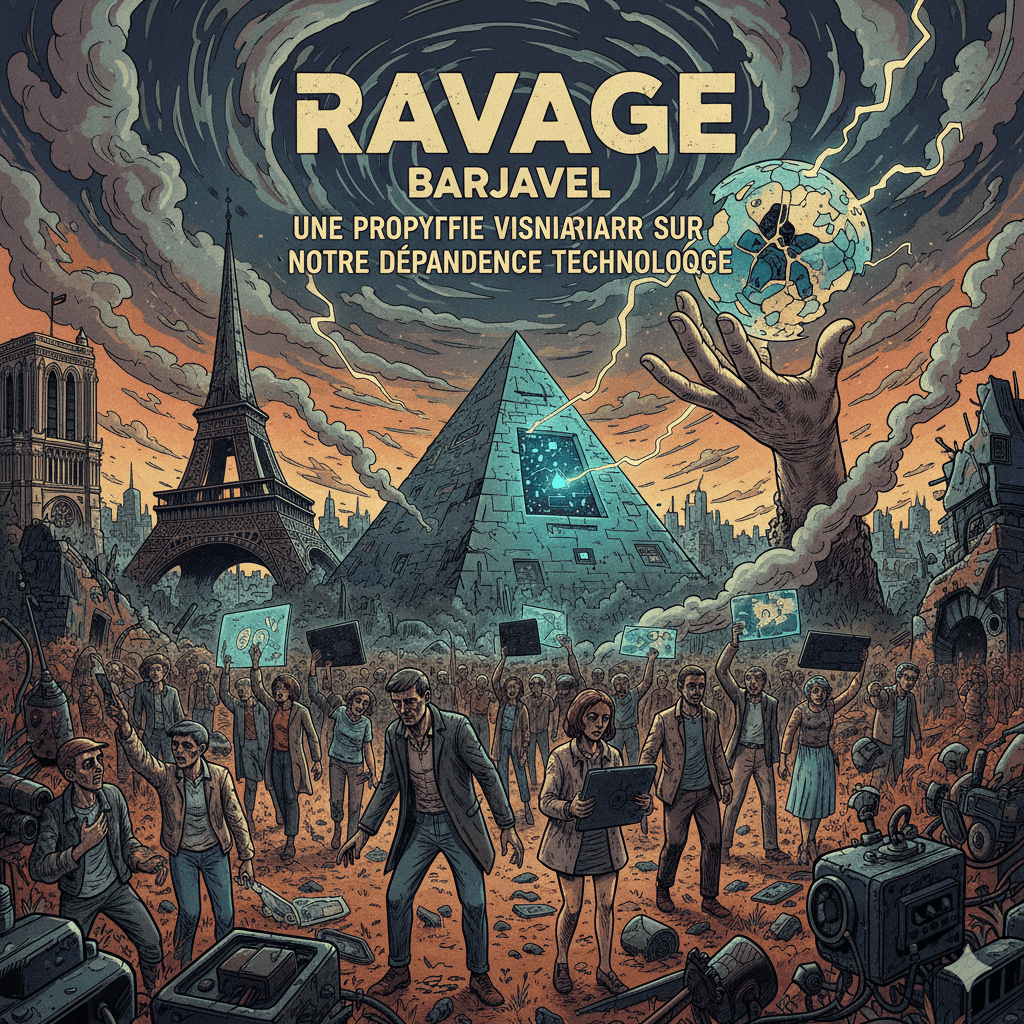

Ravage de Barjavel : Une prophétie visionnaire sur notre dépendance technologique

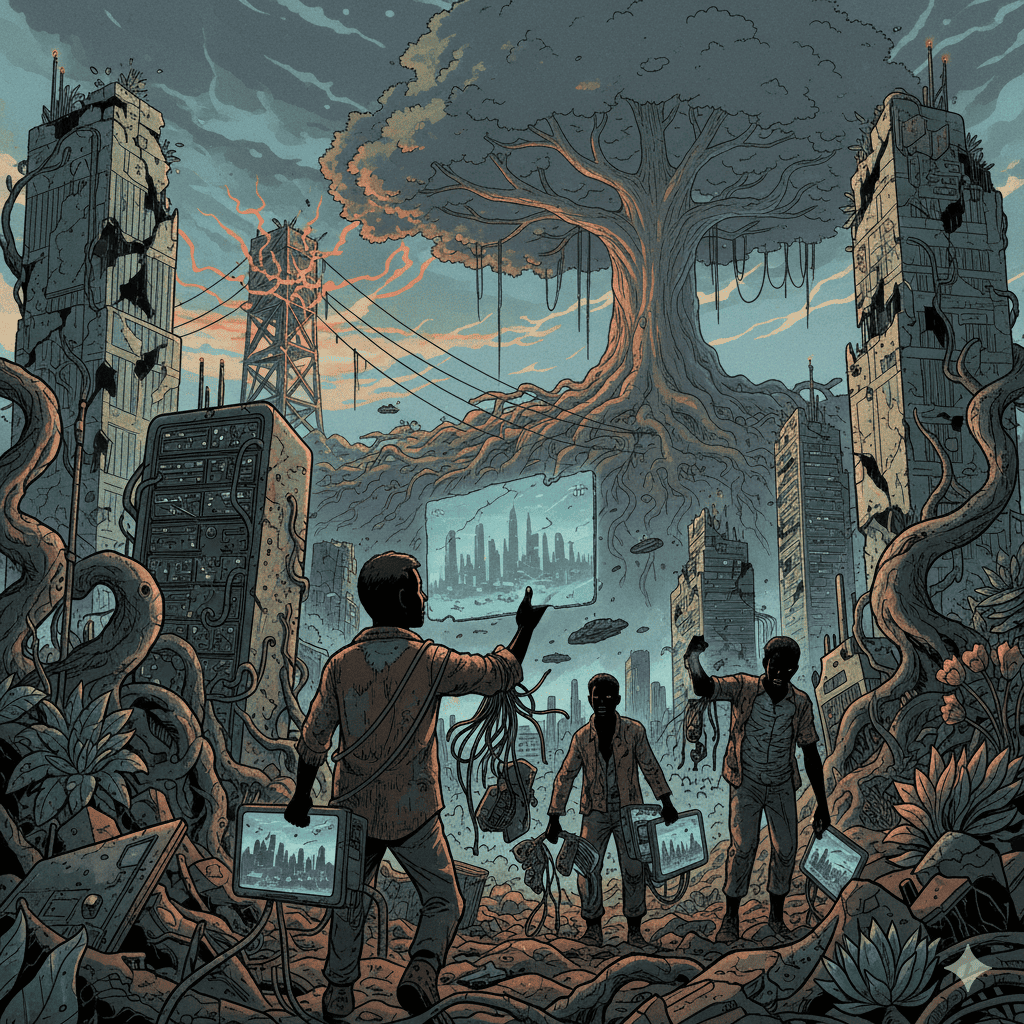

Avez-vous déjà imaginé ce qui se passerait si, du jour au lendemain, l’électricité venait à disparaître ? C’est précisément cette question vertigineuse qu’explore René Barjavel dans son chef-d’œuvre dystopique “Ravage”, publié en 1943. Roman visionnaire qui continue de nous interpeller près de 80 ans après sa parution, “Ravage” nous plonge dans un futur où la catastrophe révèle autant les faiblesses que les forces de l’humanité. Plongeons ensemble dans cette œuvre fascinante qui, par bien des aspects, semble avoir anticipé nos préoccupations contemporaines.

Une apocalypse technologique dans la France de 2052

Dans “Ravage”, Barjavel nous transporte en 2052, dans une France futuriste où la technologie a envahi tous les aspects de la vie quotidienne. Les voitures volantes sillonnent le ciel, les aliments sont synthétiques, et l’électricité est devenue aussi indispensable que l’air que l’on respire. Cette société hyperconnectée bascule brutalement dans le chaos lorsque l’électricité cesse soudainement de fonctionner, sans explication.

Le protagoniste, François Deschamps, un jeune homme originaire du village rural de Malejac, se retrouve alors à guider un petit groupe de survivants loin de Paris en flammes, vers sa terre natale. Ce périple devient une odyssée à travers un pays ravagé, où la nature reprend ses droits et où les hommes doivent réapprendre à vivre sans les commodités technologiques.

L’effondrement technologique : miroir de notre vulnérabilité

Le génie de Barjavel réside dans sa capacité à dépeindre avec un réalisme saisissant l’effondrement d’une civilisation trop dépendante de ses avancées technologiques. Les scènes décrivant Paris plongée dans le chaos sont d’une puissance évocatrice remarquable : ascenseurs bloqués transformés en tombeaux, avions s’écrasant simultanément, hôpitaux impuissants face aux malades privés de leurs équipements vitaux.

Cette catastrophe soudaine révèle la fragilité d’un monde qui a oublié les savoirs fondamentaux. Les personnages de “Ravage” se retrouvent désemparés face aux gestes les plus élémentaires : comment faire du feu, cultiver la terre, ou simplement survivre sans machines ? L’auteur nous force à contempler notre propre vulnérabilité collective : que savons-nous faire, réellement, sans nos technologies ?

Le retour à la nature comme salut

Face à l’apocalypse technologique, Barjavel propose une voie de salut controversée : le retour à la terre et aux valeurs traditionnelles. François Deschamps établit une nouvelle communauté à Malejac, fondée sur des principes agraires, le travail manuel et une organisation sociale stricte. Cette utopie rurale, présentée comme une renaissance, s’accompagne d’un rejet catégorique de la technologie, perçue comme une force corruptrice.

Cette vision peut sembler réactionnaire, mais elle pose des questions essentielles : jusqu’où la modernité nous éloigne-t-elle de notre nature profonde ? Existe-t-il un équilibre à trouver entre progrès technologique et préservation des savoirs ancestraux ? La société ultra-technologique est-elle véritablement plus “avancée” qu’une communauté autosuffisante ?

Un roman né dans les tourments de l’Histoire

Pour comprendre pleinement “Ravage”, il est crucial de le replacer dans son contexte historique. Publié en 1943, en pleine Occupation allemande, le roman porte les marques de son époque. La France traversait alors une période de pénurie, de rationnement et de retour forcé à des méthodes plus traditionnelles. La “Révolution nationale” prônée par le régime de Vichy valorisait le retour à la terre et aux valeurs traditionnelles.

Cependant, réduire “Ravage” à une simple œuvre de propagande serait une erreur. Barjavel transcende le contexte immédiat pour livrer une réflexion universelle sur la relation entre l’homme, la nature et la technologie. Son œuvre s’inscrit davantage dans la tradition des grands récits d’anticipation, aux côtés de ceux de Jules Verne ou H.G. Wells, qu’elle ne se cantonne à l’idéologie d’un moment.

Une résonance troublante avec notre époque

Ce qui frappe le lecteur contemporain, c’est l’étonnante actualité des thèmes abordés par Barjavel. À l’heure où les questions de résilience face aux catastrophes, de dépendance technologique et de durabilité sont au cœur des débats, “Ravage” résonne comme un avertissement prémonitoire.

Notre société hyperconnectée n’est-elle pas, comme celle décrite par Barjavel, vulnérable à un effondrement systémique ? Les pannes électriques majeures, les cyberattaques ou les tempêtes solaires ne pourraient-elles pas provoquer des scénarios similaires ? Les mouvements contemporains prônant la décroissance, la permaculture ou les low-tech ne font-ils pas écho, d’une certaine manière, aux préoccupations de l’auteur ?

Par ailleurs, la pandémie récente a brutalement révélé notre fragilité collective et notre dépendance à des chaînes d’approvisionnement mondiales. Elle a également mis en lumière l’importance des compétences pratiques et de l’autonomie locale – thèmes centraux de “Ravage”.

Entre prophétie et avertissement

“Ravage” n’est pas qu’un simple roman d’anticipation ; c’est une œuvre qui interroge profondément notre rapport au progrès. Barjavel ne rejette pas entièrement la technologie, mais nous invite à questionner notre dépendance aveugle à son égard. Il nous pousse à réfléchir à ce que nous perdrions – et peut-être à ce que nous pourrions gagner – si nous devions réapprendre à vivre différemment.

La force de ce roman réside dans son ambivalence : il est à la fois une critique acerbe de la modernité déshumanisante et une célébration des capacités d’adaptation et de renaissance de l’humanité. Il nous rappelle que derrière nos écrans et nos machines se cachent toujours les mêmes aspirations, les mêmes peurs et les mêmes espoirs qui ont animé l’humanité depuis ses origines.

En définitive, “Ravage” demeure une lecture essentielle pour quiconque s’interroge sur notre avenir collectif. Dans un monde où les crises écologiques, énergétiques et sociétales s’accumulent, les questions soulevées par Barjavel n’ont jamais été aussi pertinentes. Ce roman nous invite non pas à craindre l’avenir, mais à le construire en conscience, en gardant à l’esprit notre vulnérabilité fondamentale et notre capacité tout aussi fondamentale à nous réinventer.

À propos de René Barjavel

René Barjavel est l’une des figures majeures de la science-fiction française du XXe siècle. Né en 1911 à Nyons, dans la Drôme, il a d’abord exercé le métier de journaliste avant de se consacrer à l’écriture romanesque. Dès ses premiers ouvrages, il s’impose comme un visionnaire capable d’anticiper les bouleversements technologiques et leurs conséquences sur l’humanité, tout en conservant une profonde sensibilité humaniste.

Son œuvre explore avec une rare acuité les paradoxes du progrès scientifique. Romans comme Ravage (1943), qui imagine l’effondrement de la civilisation moderne, ou La Nuit des temps (1968), sommet de romantisme et de science-fiction, témoignent de sa capacité à mêler anticipation rigoureuse et questionnements philosophiques. Barjavel ne se contente pas de projeter le futur : il interroge la nature humaine, l’amour, le temps et notre rapport à la technologie avec une écriture fluide et poétique qui transcende les codes du genre.

Disparu en 1985, René Barjavel a laissé une empreinte indélébile dans la littérature française. Ses romans continuent de fasciner les lecteurs par leur prescience troublante et leur dimension intemporelle. Précurseur de l’écologie littéraire et penseur des dérives du progrès, il demeure une référence incontournable pour quiconque s’intéresse aux rapports entre l’homme, la science et le destin de notre civilisation.