Station de transit de Clifford D. Simak : l'humanité à la croisée des chemins

Publié en 1963 sous le titre original Way Station, ce roman de Clifford D. Simak a remporté le prestigieux prix Hugo en 1964. Derrière ce titre énigmatique se cache l’une des œuvres les plus marquantes de la science-fiction américaine du milieu du XXe siècle, où la rencontre avec l’extraterrestre devient prétexte à une profonde méditation sur la condition humaine.

Une prémisse fascinante

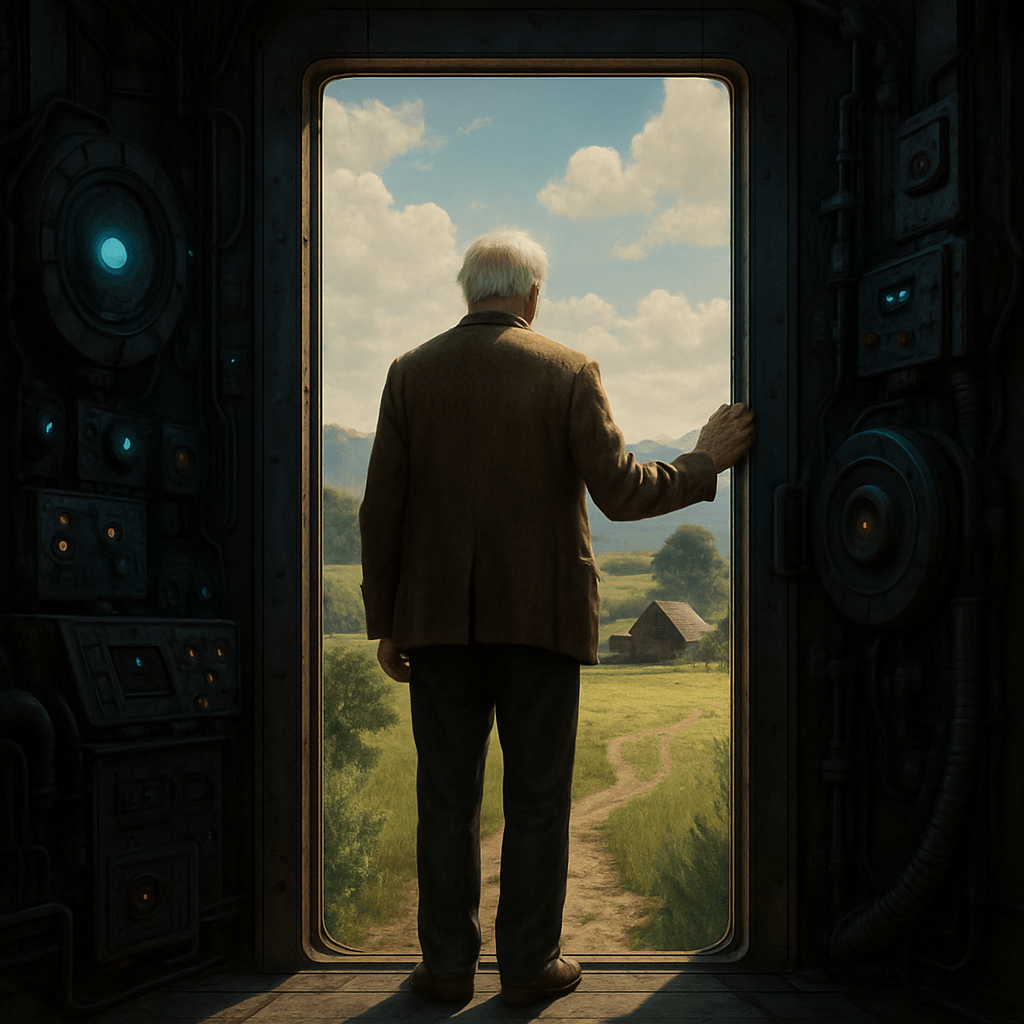

Station de transit nous plonge dans l’Amérique rurale des années 1960, où vit Enoch Wallace, un vétéran de la guerre de Sécession qui, pour ses voisins, semble n’avoir pas vieilli depuis près d’un siècle. Ce mystère s’explique par un secret extraordinaire : sa modeste maison de campagne abrite en réalité une station de transit interstellaire, un nœud dans un vaste réseau de téléportation reliant des milliers de civilisations à travers la galaxie.

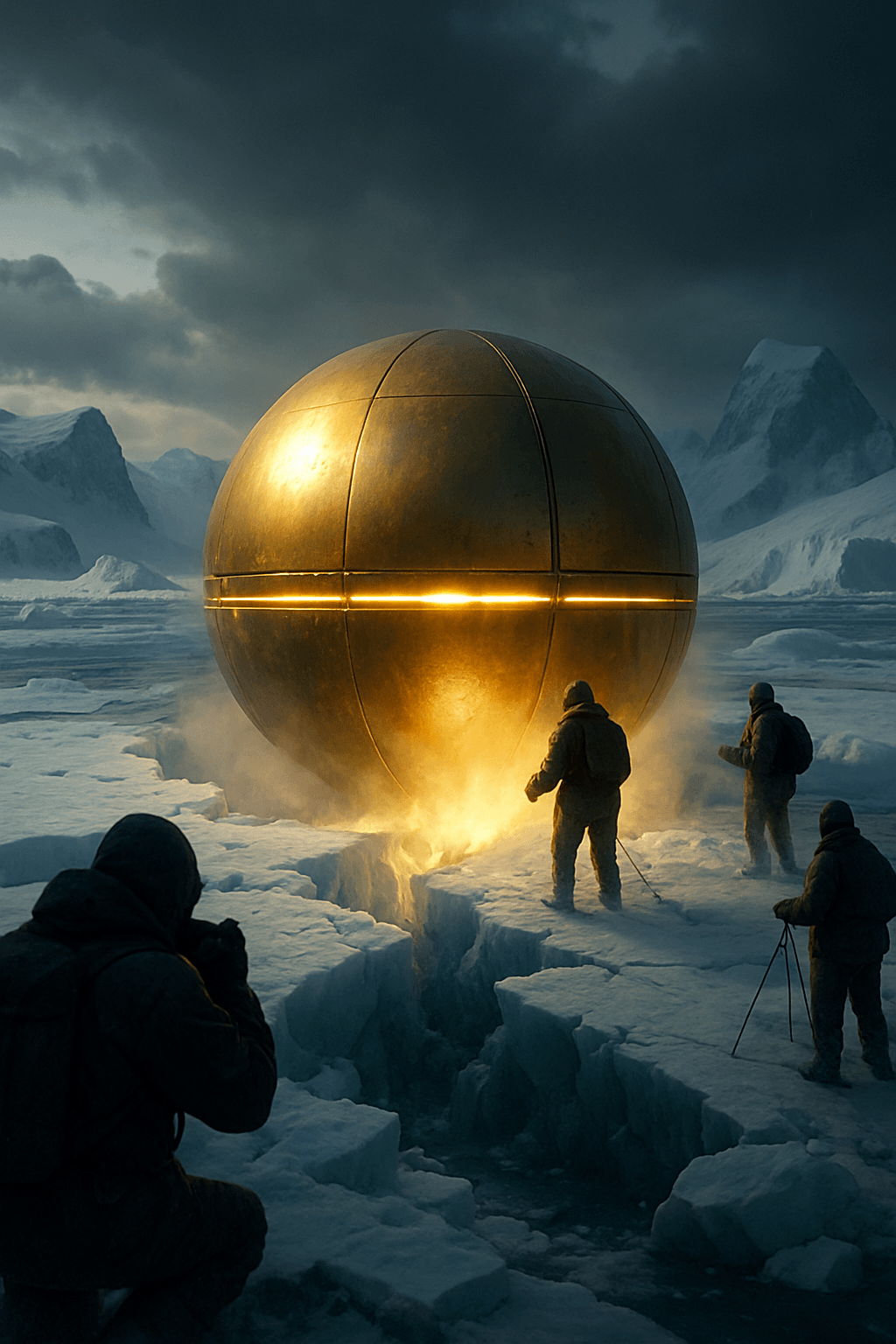

Recruté par Ulysses, un extraterrestre bienveillant, Enoch est devenu l’unique gardien terrien de cette station. À l’intérieur de sa demeure, le temps s’écoule différemment, lui conférant une longévité exceptionnelle. Sa mission : accueillir et assister les voyageurs extraterrestres qui transitent par la Terre, tout en maintenant le secret absolu sur leur existence.

Un protagoniste à la croisée des mondes

Enoch Wallace incarne la figure de l’intermédiaire parfait. Vétéran marqué par l’horreur de la guerre civile américaine, il a développé un profond scepticisme quant à la capacité de l’humanité à dépasser ses instincts violents. Cette désillusion, couplée à sa curiosité intellectuelle, en fait le candidat idéal pour servir de pont entre la Terre et le cosmos.

Ce qui rend ce personnage si attachant est sa profonde humanité. Malgré son isolement quasi total et sa connaissance d’innombrables civilisations extraterrestres, Enoch reste fondamentalement ancré dans sa condition humaine. Sa solitude n’est pas sans rappeler celle du protagoniste de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, tous deux gardiens d’un savoir précieux dans un monde qui n’est pas prêt à le recevoir.

Son amitié avec Lucy, une jeune femme sourde-muette vivant dans les bois environnants, révèle sa capacité à maintenir des liens émotionnels malgré son détachement forcé de la société. Cette relation, empreinte de tendresse et dépourvue de paroles, symbolise la possibilité d’une communication transcendant les barrières conventionnelles – thème central du roman.

Une réflexion sur l’isolement et la communication

Simak construit son récit autour d’un paradoxe saisissant : Enoch, l’homme le plus connecté à l’univers sur Terre, est aussi le plus isolé parmi ses semblables. Cette tension narrative permet à l’auteur d’explorer les thèmes de la solitude et de la communication sous de multiples angles.

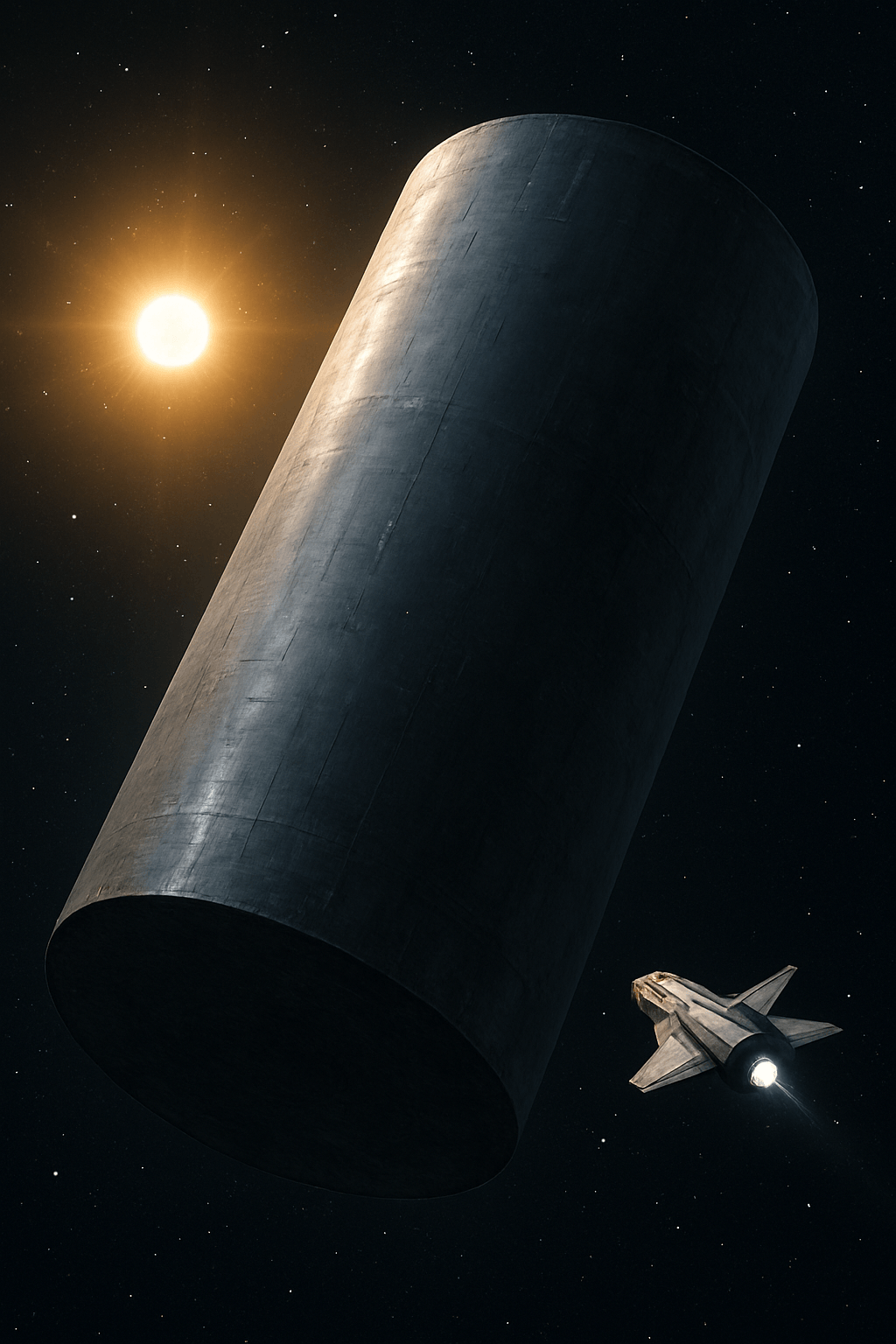

La station de transit elle-même devient une métaphore puissante. Espace liminal entre les mondes, elle représente à la fois l’isolement d’Enoch et sa connexion privilégiée avec l’infini. Les visiteurs extraterrestres qu’il accueille, aux morphologies et cultures radicalement différentes, incarnent la diversité absolue avec laquelle il parvient néanmoins à établir des liens significatifs.

Cette exploration de la communication interespèce contraste avec l’incapacité des humains à se comprendre entre eux. Les tensions de la Guerre froide qui servent de toile de fond au récit illustrent cette tragique ironie : tandis que des milliers de civilisations coopèrent pacifiquement à l’échelle galactique, l’humanité reste prisonnière de ses divisions et de sa méfiance.

Une vision cosmique empreinte d’humanisme

Station de transit se distingue dans le paysage de la science-fiction par sa vision profondément humaniste du cosmos. Contrairement aux récits d’invasion ou de conflits interstellaires populaires à l’époque, Simak imagine une galaxie fondamentalement coopérative, où la diversité est célébrée et où la violence est l’exception plutôt que la règle.

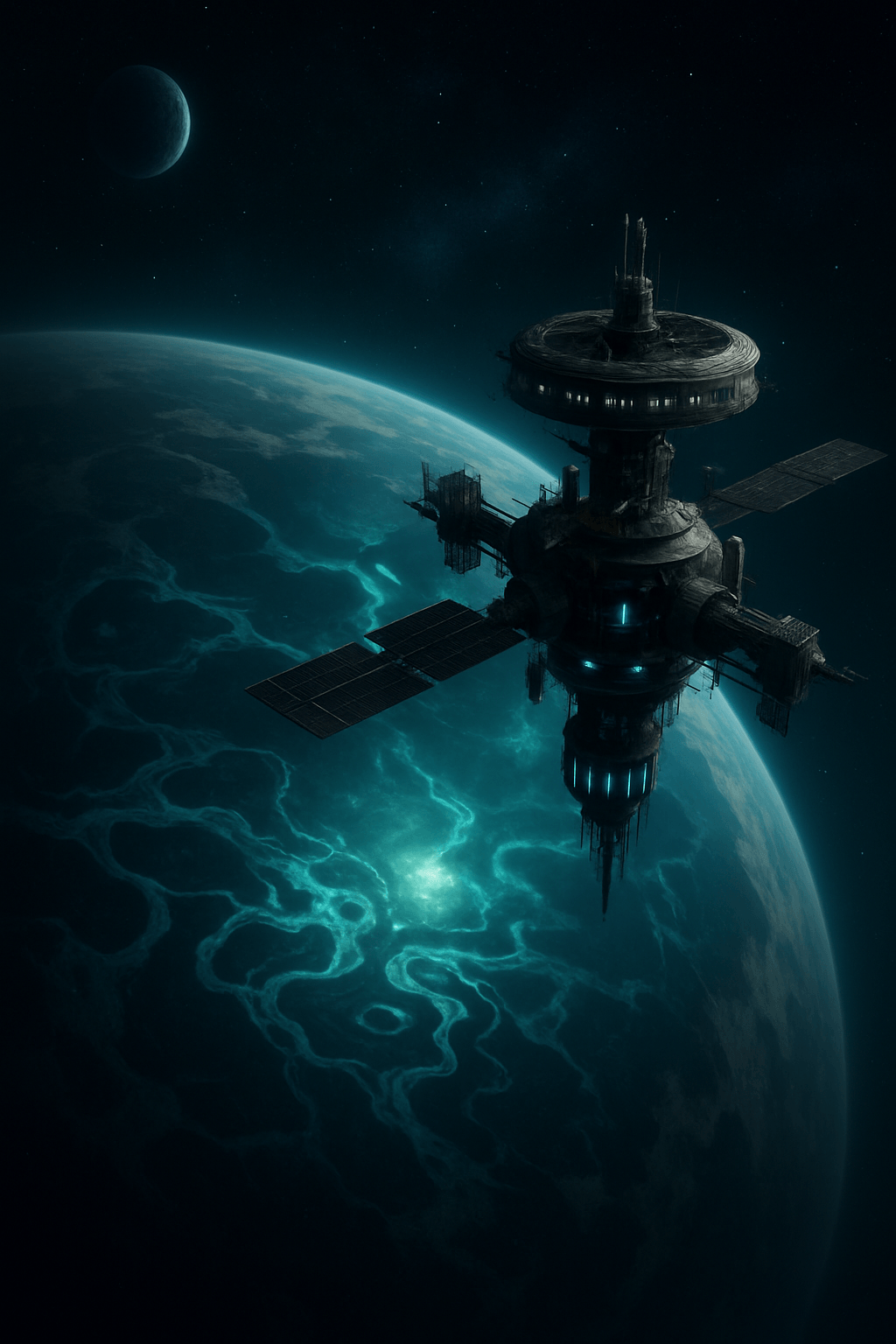

La Confédération galactique présentée dans le roman fonctionne comme un idéal politique : une association volontaire d’espèces qui ont dépassé leurs pulsions destructrices pour collaborer au bien commun. Cette vision optimiste n’est cependant pas naïve. Simak reconnaît que ce niveau de maturité collective nécessite des millénaires d’évolution sociale et technologique – un chemin que l’humanité n’a pas encore parcouru.

Le dilemme central du roman émerge lorsque les services secrets américains commencent à s’intéresser à l’étrange cas d’Enoch Wallace, menaçant de découvrir la station. Parallèlement, la Confédération galactique doit décider si la Terre, avec son potentiel d’autodestruction nucléaire, mérite d’être admise dans la communauté interstellaire.

Une prose poétique au service de l’émerveillement

Le style de Simak constitue l’une des grandes forces de Station de transit. Sa prose, à la fois simple et évocatrice, parvient à rendre tangibles des concepts astronomiques vertigineux tout en restant ancrée dans la réalité quotidienne d’une Amérique rurale qu’il connaissait intimement.

Les descriptions de la campagne du Wisconsin, avec ses collines boisées et ses fermes isolées, créent un contraste saisissant avec les technologies extraterrestres avancées et les visiteurs aux physionomies étranges. Cette juxtaposition du familier et de l’alien est caractéristique de l’approche de Simak, qui préfère l’émerveillement contemplatif aux démonstrations spectaculaires.

La dimension temporelle du récit mérite également d’être soulignée. À travers Enoch, qui a vécu plus d’un siècle sans vieillir, Simak explore la perception subjective du temps et la perspective unique que confère une telle longévité. Les réflexions du protagoniste sur les changements qu’il a observés dans la société américaine offrent une méditation subtile sur le progrès et ses ambiguïtés.

Une œuvre visionnaire aux résonances contemporaines

Bien que publié il y a près de soixante ans, Station de transit aborde des thématiques d’une étonnante actualité. La question de la place de l’humanité dans un univers potentiellement peuplé d’autres intelligences, les défis de la communication interculturelle, et la tension entre isolationnisme et ouverture résonnent fortement avec nos préoccupations contemporaines.

La vision écologique de Simak, qui transparaît dans son attention aux équilibres naturels et sa critique implicite de l’exploitation irréfléchie des ressources, annonce les préoccupations environnementales actuelles. Sa représentation d’une galaxie où la coopération l’emporte sur la compétition offre un contrepoint stimulant aux narratifs dystopiques qui dominent souvent la science-fiction.

Le dénouement du roman, qui laisse entrevoir une possible rédemption pour l’humanité sans tomber dans un optimisme facile, témoigne de la nuance avec laquelle Simak aborde les questions existentielles. À la manière d’Arthur C. Clarke dans Les Enfants d’Icare, il suggère que notre espèce se trouve à un carrefour évolutif crucial, mais que son destin reste fondamentalement ouvert.

Conclusion : un joyau intemporel de la science-fiction

Station de transit occupe une place singulière dans l’œuvre de Clifford D. Simak et dans l’histoire de la science-fiction. En fusionnant l’exploration cosmique avec une profonde sensibilité pastorale, l’auteur a créé un récit qui transcende les conventions du genre pour atteindre une dimension véritablement philosophique.

Ce qui rend ce roman particulièrement précieux, c’est sa capacité à nous faire regarder notre monde sous un angle radicalement nouveau, tout en restant profondément ancré dans l’expérience humaine. À travers le regard d’Enoch Wallace, nous sommes invités à considérer notre place dans l’univers avec humilité, mais aussi avec espoir.

Dans un paysage littéraire souvent dominé par des visions apocalyptiques ou des fantasmes de domination technologique, Station de transit nous rappelle que la véritable grandeur pourrait résider dans notre capacité à communiquer, à comprendre et à coexister pacifiquement – non seulement entre nous, mais potentiellement avec l’infinie diversité que pourrait receler le cosmos.